Nächster freier OP-Termin in 50 Wochen

Renate T. (Name geändert) wird heute noch wütend, wenn sie davon erzählt, was ihr im Vorjahr zu Allerheiligen passierte: „Ich saß schon im OP-Saal und wartete auf meine Operation, als ich plötzlich wieder raus musste.“ Wegen eines Notfall-Patienten wurde ihr gefäßchirurgischer Eingriff in einem Wiener Spital einmal mehr verschoben. „Die Ungewissheit verbunden mit meinen Beschwerden war extrem belastend“, sagt die Patientin.

Wegen einer Gefäß-Fehlbildung im Kopf wird sie immer wieder von Ohnmachtsattacken heimgesucht. Daran hat auch die Operation nur wenig geändert, die schließlich doch über die Bühne ging. Vier Monate nach Allerheiligen. Wiens Patientenanwältin Sigrid Pilz hat immer wieder mit Beschwerden über ewig lange Wartezeiten auf Operationen zu tun. Und offenbar stecken – wie im obigen Fall – nicht immer personelle Engpässe dahinter. „Wir hören öfters, dass eine Extrarunde durch die Privatpraxis des Arztes hilft, um vorgereiht zu werden.“ Beweisen lasse sich das naturgemäß aber nur schwer.

Dass manche Patienten gleicher als die anderen behandelt werden, geht freilich auch aus einer aktuellen IHS-Studie hervor: Demnach wurde 6,5 Prozent der befragten Patienten angeboten, die Wartezeit durch eine private Zuzahlung zu verkürzen. 7,4 Prozent erhielten das Offert, sie durch den Besuch einer Privatordination zu verringern.

„Viele wollen in ein bestimmtes Spital – auch wenn sie dort länger warten müssen.“ Susanne Drapalik

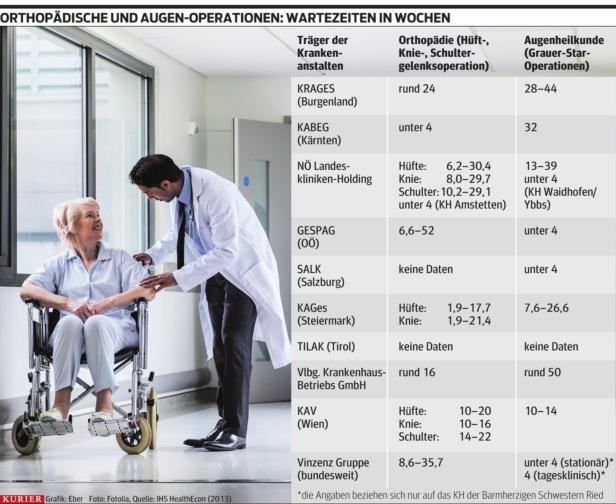

Mit dem spitalsübergreifenden elektronischen Terminkalender sollen die OP-Wartezeiten verkürzt werden – etwa durch das Verhindern durch Doppel- und Mehrfachanmeldungen. Dies sei auch gelungen, rechnet Drapalik vor: „Vor zehn Jahren mussten Patienten noch sechs bis sieben Monate auf eine Hüft-OP warten, heute sind es zwei bis drei.“ Die aktuelle IHS-Studie weist allerdings für den KAV noch einen höheren Wert aus. Spitzenreiter in negativer Hinsicht ist aber Vorarlberg: Hier muss man 50 Wochen auf eine Graue-Star-Operation warten. (siehe Grafik).

Mehr Transparenz

Für Pilz ist das Wiener System ein Schritt in die richtige Richtung. „Das Terminsystem müsste aber für die Patienten noch transparenter gemacht werden.“ Weiter ist man schon in Niederösterreich, wo die aktuellen OP-Wartezeiten auf der Homepage der Landeskliniken-Holding abrufbar sind. „Ich kann dann sagen: Ok, ich fahre 30 km weiter und komme dafür zwei Wochen früher dran“, sagt der nö. Patientenanwalt Gerald Bachinger.

„Im persönlichen Gespräch weisen wir die Patienten ohnehin auf Spitäler mit kürzeren Wartezeiten hin“, sagt Drapalik. Das Problem dabei: „Viele wollen trotzdem in ein bestimmtes Krankenhaus – auch wenn sie dort länger warten müssen.“

Lesen Sie weitere Beiträge zur KURIER-Serie "SOS-Medizin":

Teil 1 Sonntag, 3.11.: Woran das Gesundheitssystem krankt

Teil 2 Montag, 4. 11.: Die Herausforderungen für die Gesundheitspolitik

Teil 3 Dienstag, 5. 11.: Traumberuf Arzt?

Teil 4 Mittwoch, 6. 11.: Mehr Menschlichkeit im Spital

Teil 5 Freitag, 8. 11.: Wirtschaftsfaktor Medizin.

Teil 6 Samstag, 9. 11.: Pfusch und Pannen: Qualitätssicherung in der Medizin.

Teil 7 Sonntag, 10. 11: Experten präsentieren ihre Reformvorschläge.

Überfüllte Ambulanzen und lange Wartezeiten sind auch in vielen Spitälern Schwedens ein großes Problem. Vor einigen Jahren sah sich die bedeutendste Klinik Schwedens, das Karolinska-Universitätskrankenhaus, nahe Stockholm sogar gezwungen, in der Grippezeit den Notstand auszurufen. Radio Schweden berichtete von Schwerkranken, die teilweise stundenlang in der Notaufnahme warten mussten. Um derartige Zustände zu verhindern – und auch Kosten zu senken – wurden Strukturen und Abläufe verändert.

Mittlerweile wurde das Karolinska-Universitätskrankenhaus, mithilfe des Beratungsunternehmens „Arthur D. Little“ völlig neu ausgerichtet. Österreich-Partner Gregor Wick erklärt die drei wesentlichen Ziele: „Wichtig war uns, die Spitzenmedizin zu erhalten und auszubauen, die Versorgung sicherzustellen und die Effizienz zu steigern.“

Neues Konzept

Um die Patientenströme zu regeln, wurde das Konzept „Lean Healthcare“ erstellt. „Es wird schon vorab abgeklärt, welche Patienten müssen eigentlich ins Krankenhaus und welche brauchen anderweitige Betreuung“, sagt Gregor Wick.

Das System funktioniert nach folgendem Schema: Erkrankte sollen sich zunächst bei einer 24-Stunden-Hotline melden. Dort klären Krankenschwestern ab, welche Bedürfnisse die Betroffenen haben und um welche Art von Erkrankung es sich handeln könnte. Danach wird eine erste Entscheidung getroffen, ob sie ins Krankenhaus müssen, ein sofortiger Hausbesuch von einem Arzt oder einer Krankenschwester ausreicht, sie von einem privatisierten Pflegedienst betreut werden können oder psychologische Hilfe benötigen. Jene Patienten, die in die Ambulanzen kommen, werden dort in vorgegebenen Zeitfenstern behandelt. Dadurch werden die Wartezeiten verkürzt. Gregor Wick, berichtet, dass aufgrund der verbesserten Prozessabläufe die Produktivität um bis zu 41 Prozent gesteigert werden konnte, ohne die Qualität der Patientenversorgung zu verringern. Statt bisher 40 kann ein Arzt nun 75 Patienten pro Woche behandeln.

Rund zwölf Monate – so lange mussten noch bis vor einigen Jahren Patienten im Wiener Krankenhaus der Barmherzigen Brüder auf eine Graue-Star-Operation warten. „Heute sind es im Schnitt nur mehr zwei Monate“, so Prim. Michael Amon, Vorstand der Augenabteilung. Die Zahl aller Operationen der Abteilung erhöhte sich von rund 4000 auf 8000 pro Jahr. Möglich wurde dies durch die Einrichtung einer Augentagesklinik: „Dank modernerer OP-Techniken und Implantate müssen die meisten Patienten nicht mehr über Nacht bleiben, sondern können bereits am Nachmittag entlassen werden.“ Sollte eine Komplikation auftreten, sei eine stationäre Aufnahme jederzeit möglich, betont Amon: „Der Hintergrund des Spitals ist wichtig.“

Früher seien die stationären Betten der Flaschenhals gewesen: „Wenn die Station voll war, konnten wir keine weiteren Operationen durchführen.“ In der neuen Tagesklinik hingegen gibt es drei statt früher zwei OP-Säle, auch die Zahl der Ärzte wurde erhöht: „Trotzdem rechnet es sich auch ökonomisch, weil die Tagesklinik am Abend geschlossen wird.“

Ausbaufähig

„Der Bereich der Tageskliniken ist in Österreich noch sehr ausbaufähig“, sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger. Zu diesem Schluss kommt auch die neue IHS-Studie: In den „alten“ EU-Mitgliedsstaaten (vor der Osterweiterung) werden 72 Prozent aller Operationen des Grauen Stars tagesklinisch durchgeführt, in Österreich sind es hingegen nur 33 Prozent. Auch bei anderen planbaren Eingriffen gebe es noch Potenzial, so Bachinger.

Die Österreichische Ärztekammer fordert eine Beschränkung des Zugangs zu den Spitalsambulanzen. Dafür trat Mittwoch der Obmann der angestellten Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer, Harald Mayer, ein. Als eine Möglichkeit dazu sieht er die vor einigen Jahren wieder abgeschaffte Ambulanzgebühr.

Wenn es etwas Gescheiteres als die Gebühr gebe, um den Zugang zu regeln, wäre es ihm lieber, sagte Mayer. Bisher habe aber niemand einen besseren Vorschlag gemacht. Der Spitalsärztevertreter verwies darauf, dass Geld „ein gewisses Regulativ“ sei und zog einen Vergleich zur Verkehrspolitik: „Seit es das Parkpickerl gibt, bekommt man in Wien wieder mehr Parkplätze.“ Jährlich verzeichnen die Ambulanzen rund 16 Millionen Patientenkontakte, statistisch gesehen sucht jeder Österreicher zwei Mal jährlich eine Spitalsambulanz auf.

Über die Höhe einer solchen Gebühr wollte Mayer noch keine konkreten Angaben machen, vorstellbar wäre für ihn ein bestimmter Prozentsatz der Kosten. Auch die Einführung eines Selbstbehaltes durch die Gebietskrankenkassen, ähnlich wie bei den Beamten, ist für die Ärztekammer vorstellbar.

Zur Entlastung der Spitalsärzte bekräftigt Mayer die Forderung nach einer maximalen Arbeitszeit von 25 Stunden in einem Stück.

Kommentare