Woran das Gesundheitssystem krankt

Alle zwei Monate muss Nierenpatient Rudolf Hack zu einem Kontrolltermin in die Nephrologie-Ambulanz am Wiener AKH. „Es kann schon vorkommen, dass ich ein paar Stunden warten muss“, erzählt er, nachdem er wieder einmal auf dem gut gefüllten Spitalsgang Platz genommen hat. „Aber das muss man in Kauf nehmen. Mit der Behandlung hier bin ich jedenfalls durchwegs zufrieden.“

Nur eines stört den 68-Jährigen: „Jedes Mal wenn ich komme, werde ich von einem anderen Arzt behandelt. Und jeder sagt etwas anderes. Aber leider gibt es außerhalb des Spitals keine spezialisierten Fachärzte.“

Damit bringt Patient Hack auf den Punkt, woran das Gesundheitssystem in Österreich und speziell in Wien krankt: Die medizinischen Standards liegen auf Weltklasse-Niveau, die Organisation weist aber grobe Mängel auf. So strömen immer mehr Patienten, die auch in Ordinationen versorgt werden könnten, in die Spitalsambulanzen, wo sie auf ohnehin schon überlastete Ärzte treffen. Gerade das AKH ist davon besonders betroffen. Wegen Spardebatten und Personalengpässen sorgte Österreichs größtes Spital zuletzt immer wieder für Negativschlagzeilen.

Über dem Limit

„Wir arbeiten mittlerweile über dem Limit“, sagt Nierenspezialist Oberarzt Marcus Säemann, der wieder einmal eine 80-Stunden-Woche hinter sich gebracht hat. In seiner Ambulanz werden täglich im Schnitt 160 Patienten versorgt. „Gerade Nierenkranke brauchen eine sehr intensive Betreuung“, erzählt er. Dafür bleibe aber kaum noch Zeit: „Weil speziell geschultes Fachpersonal fehlt, geht ein großer Teil der Dienstzeit für Zettelarbeit auf.“

Verschärft wurde die Situation am AKH durch eine neue Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit. Damit wird die durchgängig mögliche Arbeitszeit von 32 auf höchstens 25 Stunden reduziert. „Das ist prinzipiell gut. Allerdings ist ja das Ausmaß der Arbeit gleich geblieben“, sagt Säemann. An vielen Abteilungen ergeben sich jetzt vor allem an den Vormittagen personelle Engpässe.

„Wir wissen auch noch nicht, wie wir die Lücken schließen sollen“, sagt auch Martin Röggla von der Uniklinik für Notfallmedizin. Von chronischer Überlastung kann auch er ein Lied singen. Seine an sich für 30.000 Patienten pro Jahr ausgelegte Klinik muss mittlerweile knapp 100.000 versorgen. Die aktuelle Arbeitszeit-Reduktion kostet ihn ein müdes Lächeln. „Sagen Sie mir irgendeinen anderen Job, bei dem man 25 Stunden am Stück arbeiten darf.“ Vor allem seine jungen Kollegen, die pro Monat bis zu vier Wochenenddienste leisten müssten, würden leiden.

Dabei zeigen Studien: Nach rund 20 Stunden im Dienst reagieren Ärzte so, als ob sie 1,5 Promille Alkohol im Blut haben. „Wahrscheinlich möchte niemand von so einem Mitarbeiter operiert werden“, sagt Norbert Pateisky von der Plattform Patientensicherheit.

„Wir hoffen, das jetzige Defizit wieder ausgleichen zu können“, sagt MedUni-Rektor Wolfgang Schütz zur Personal-Misere. Das würden sich auch die Patienten wünschen: „Es bräuchte grundsätzlich mehr Personal, damit die Wartezeiten kürzer werden“, sagt Brigitte Aigner, die nach einer Nierentransplantation ein Mal pro Woche ins AKH kommt. Immerhin: „Die Ärzte sind super und nehmen sich viel Zeit. Vor allem die Schwestern sind sehr lieb. Nur das Essen könnte besser sein.“

Sind Menschen an Orten gesünder, wo die Spitals- und Ärztedichte hoch ist? Sind sie kränker, wenn die Krankenversicherungsausgaben pro Kopf geringer sind? Zwei Mal nein. In Großbritannien lebt man ungefähr genauso lang wie in Österreich, obwohl dort etliche Operationen ab einem gewissen Alter nicht mehr bezahlt werden. Und trotz weitaus höherer Ärztedichte und mehr Krankenversicherungsausgaben pro Kopf in der Bundeshauptstadt sind die Tiroler im Schnitt gesünder als die Wiener.

Die Wahrheit ist banal: Frauen leben länger als Männer, Arme kürzer als Reiche, Gebildete länger als Ungebildete. Nichtraucher sterben später als Raucher, und Sportliche bleiben länger gesund als Faule.

Lebensstil ist eben neunzig Prozent der „Miete“. Dennoch erwarten wir wahre Wunder von der Medizin. Wobei, wer in Österreich lebt, ohnehin Glück hat: Erleidet man nicht gerade im hintersten Winkel des Landes einen Herzinfarkt, wird man rasch versorgt. Krebskranke bekommen die modernsten Arzneimittel, und selbst Neunzigjährigen wird eine neue Hüfte eingesetzt. Das heimische Gesundheitssystem ist super bei den ganz großen, teuren Behandlungen, die im Allgemeinen für alle sozialen Schichten gleichermaßen zugänglich sind.

Nicht ganz so gut ist es bei Vorsorge und Rehabilitation, oft auch bei der Diagnose unspezifischer Beschwerden. Bei der Massenabfertigung in Kassenpraxen fehlt die Zeit, um sich damit näher zu befassen. Eher schlecht schaut es bei der Behandlung der Psyche aus, besonders bei Kindern. In Sachen Qualitätssicherung (Hygiene, Fehlermanagement) gibt es oft erschreckende Mängel, und die Ärzteausbildung ist schon lange nicht mehr gut. Ganz schlecht ist die Beteiligung der öffentlichen Hand bei der Zahngesundheit – hier gab es vage Wahlversprechen, das zu ändern.

Schleichende Rationierungen

In den letzten Jahren wurden Gesundheitsleistungen eingeschränkt. Das bedeutet geschlossene Abteilungen und Spitäler, oft auch weniger Personal, längere Wartezeiten und weniger Zeit für Patienten. Die flüchten immer häufiger zu Wahlärzten (deren Zahl stark gestiegen ist) und auf den Milliardenmarkt der Natur- und Alternativmedizin. Dort werden (ansonsten ideologisch abgelehnte) teure Selbstbehalte bezahlt.

Dass beim öffentlichen Gesundheitswesen der Sparstift regiert, ist logisch: Die Ansprüche der Patienten steigen parallel zu den Möglichkeiten des technisch Machbaren. Und je mehr Ärzte, desto mehr werden sie in Anspruch genommen. So gesehen war der (noch) amtierende Gesundheitsminister besser als sein Ruf. Die Kassen konnten ihre Defizite abbauen, dabei half auch die Rekordbeschäftigung. Alois Stögers technokratische Reformen wurden verwirklicht: Eine „Zielsteuerungskommission“ mit allen Beteiligten kümmert sich um die Verteilung der Finanzmittel. Und die elektronische Gesundheitsakte ELGA wurde gegen Ärztewiderstand durchgesetzt – ob sie etwas bringt, weiß man noch nicht.

In den Koalitionsverhandlungen wird man sich nun über Altbekanntes in altbekannten Strukturen den Kopf zerbrechen: Prävention, Behandlung der Psyche, Aufwertung der praktischen Ärzte. Das alles stand noch in jedem Regierungsprogramm. Eine internationale Studie hat uns gerade wieder Bestnoten in Sachen Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem bescheinigt. Subjektiv sind die Patienten zufrieden, objektiv zeigt der Befund des Gesundheitssystems einige Krankheitsherde.

Die Strukturmängel in den Spitälern sind derzeit bei Weitem nicht die einzige Baustelle im heimischen Gesundheitswesen. „Ich selbst bin seit mehr als 30 Jahren Landarzt. Doch unser Berufsbild wird aussterben“, warnt Gert Wiegele von der Ärztekammer. Regional sei es jetzt schon kaum mehr möglich, leer gewordene Ordinationen nachzubesetzen. So gab es etwa in Vorarlberg im vergangenen Jahr für fünf freie Stellen nur jeweils einen Bewerber, wobei eine Stelle drei Mal ausgeschrieben worden war.

Einer der Gründe dafür: Immer weniger Turnusärzte wollen die Karriere des Allgemeinmediziners einschlagen. Zu unattraktiv sei laut Wiegele der berufliche Alltag mit seinen ständigen Nacht- und Wochenend-Bereitschaftsdiensten fernab der städtischen Ballungszentren. Hinzu kommen die verschärften Regelungen für das Führen von Hausapotheken, wodurch vielerorts eine wichtige Einnahmequelle verloren geht. In den kommenden Jahren könnte sich die Situation noch verschlimmern, warnt die Ärztekammer: Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden 56 Prozent der derzeit praktizierenden Landärzte altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden.

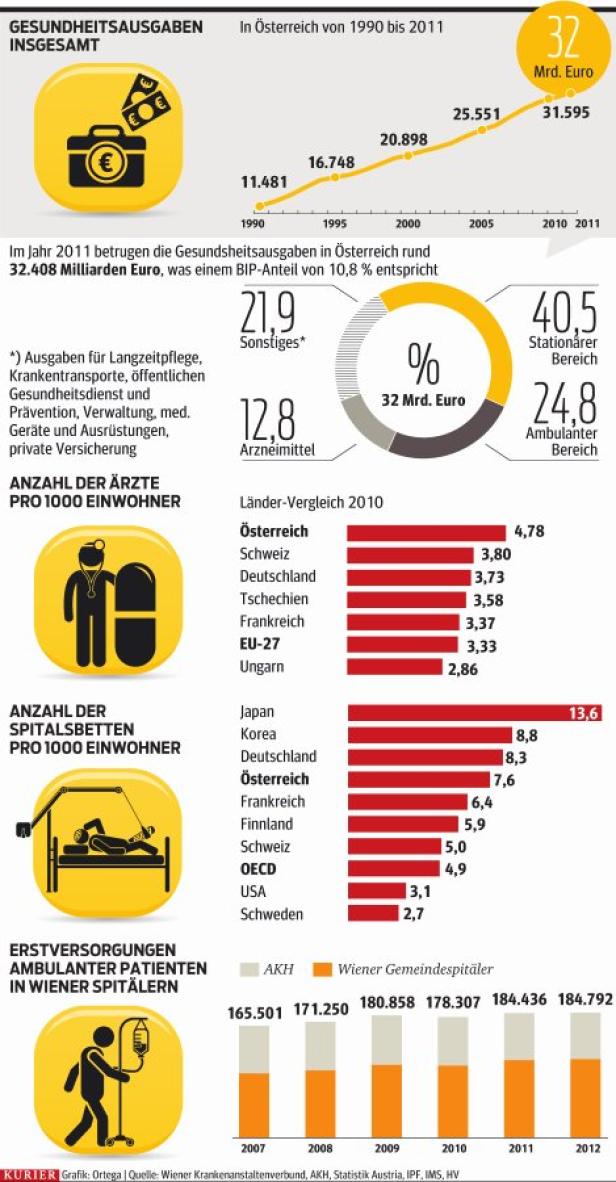

Die Situation ist paradox: Während bei der Versorgung mit Pflegepersonal im internationalen Vergleich noch großer Aufholbedarf besteht, liegt Österreich bei der Ärztedichte an der Spitze (siehe Grafik). „Von einem Ärztemangel kann also keine Rede sein“, betont Gesundheitsökonomin Maria Hofmarcher.

Sehr wohl habe aber die Zahl der Kassenärzte abgenommen, sagt dazu Ärztevertreter Wiegele. „Dafür gibt es immer mehr Wahlärzte, die allerdings nicht für die allgemeine Versorgung relevant sind.“

Hier fordert die Ärztekammer gegenzusteuern – etwa durch flexiblere Arbeitszeitmodelle für Landärzte.

Maria Hofmarcher, Ökonomin und Expertin für das Gesundheitswesen, vermisst gebündelte Kräfte.

KURIER: Verfolgt man die Diskussionen der vergangenen Monate, hat man den Eindruck, dass unser einst hochgelobtes Gesundheitssystem an allen Ecken und Enden kracht. Teilen Sie diesen Befund?

Maria Hofmarcher: Natürlich haben wir eine großartig ausgebaute medizinische Infrastruktur. Auch das Gesundheitspersonal ist gut ausgebildet und noch sehr motiviert. Dennoch stimmt dieser Befund. Wir haben veraltete Strukturen und es gibt nicht genug gebündelte Kräfte, die das ändern wollen.

Wo liegen die Hauptprobleme?

Es geht vor allem um die Frage, wo die Patienten am besten betreut werden können. Es soll nicht sein, dass alles die Spitäler übernehmen – wie das in Wien oftmals der Fall ist. In einigen Bereichen sind wir über-, in anderen unterversorgt – etwa bei der Kinderpsychiatrie oder in der Prävention. Gerade die Menschen, die in diesen Bereichen am nötigsten Hilfe brauchen – etwa Migranten – werden am wenigsten erreicht. Das ist einem Gesundheitssystem wie dem österreichischen nicht würdig.

Drohen uns bald Zustände wie in Großbritannien, wo etwa Menschen ab einen gewissen Alter kein Hüftimplantat mehr bekommen?

Davon sind wir noch weit entfernt. Aber auch unser bestehendes System birgt die Gefahr, dass das Gesundheitspersonal zunehmend überarbeitet und frustriert ist – vor allem, wenn das Gefühl aufkommt, dass sich ohnehin nichts ändert. Das gefährdet die Qualität der Versorgung.

Was muss sich also ändern?

Es braucht vor allem auf Bundesebene einen Schulterschluss und eine zentrale Steuerung. Anders als bisher muss das Geld sowohl für den Spitals-, als auch für den niedergelassenen Bereich aus einer Hand verteilt werden. In diesem Zusammenhang wird man auch darüber nachdenken müssen, ob Österreich wirklich so viele Krankenkassen braucht. Die kleineren könnten etwa von den Gebietskrankenkassen übernommen werden.

Sind wir mit der aktuellen Gesundheitsreform nicht ohnehin auf dem Weg in Richtung effiziente Strukturen?

Immerhin reden jetzt die einzelnen zuständigen Akteure miteinander. In Ansätzen ist etwa die Zusammenführung der Finanzierung angedacht. Aber eben nur angedacht. Auch in anderen Bereichen ist die Gesundheitsreform sehr zaghaft. Beispiel Entlastung der Spitalsambulanzen durch vorgelagerte medizinische Versorgungszentren: Im Jahr 2016 soll gerade einmal ein Prozent der Patienten in solchen Zentren behandelt werden. Das ist zu wenig.

BuchtippMaria Hofmarcher: Das österreichische Gesundheitssystem. Akteure, Daten, Analysen. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 348 Seiten, 49,95 Euro.

Lesen Sie weitere Beiträge zur KURIER-Serie "SOS-Medizin"

Montag, 4. 11.: Die Herausforderungen für die Gesundheitspolitik

Dienstag, 5. 11.: Traumberuf Arzt?

Mittwoch, 6. 11.: Mehr Menschlichkeit im Spital.

Donnerstag, 7. 11.: Strategien gegen lange Wartezeiten in Ambulanzen und vor Operationen.

Freitag, 8. 11.: Wirtschaftsfaktor Medizin.

Samstag, 9. 11.: Pfusch und Pannen: Qualitätssicherung in der Medizin.

Sonntag, 10. 11: Experten präsentieren ihre Reformvorschläge.

Kommentare