Medizin-Sensation mit Schweineherz: Wenn Tierorgane Menschenleben retten

Vorteilhafte Spender: Das Schweineherz ähnelt in puncto Anatomie und Größe dem menschlichen Organ.

David Bennett ist todkrank. Oder vielmehr: war. Für den 57-Jährigen – bei ihm wurde eine Herzschwäche im Endstadium diagnostiziert – besteht Hoffnung: In seiner Brust schlägt seit wenigen Tagen ein gesundes Schweineherz.

Das Organ wurde dem US-Amerikaner in einer achtstündigen Operation am Medical Center der University of Maryland eingesetzt. "Es erzeugt den Puls, es erzeugt den Druck, es ist sein Herz", wird Bartley Griffith, der die OP durchführte und Leiter des dort ansässigen Herztransplantationsprogramms ist, in der New York Times zitiert. Es handle sich um eine medizinische Premiere: "Wir sind begeistert, aber wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt."

Globaler Organmangel

Erst vor wenigen Monaten gelang US-Chirurgen die Transplantation einer Schweineniere. Eingriffe wie diese könnten eine neue Ära in der Medizin einläuten. Menschliche Spenderorgane sind weltweit Mangelware. In Österreich ist die Lage vergleichsweise stabil. Das liegt unter anderem an der geltenden Widerspruchsregelung: Jeder Erwachsene gilt als potenzieller Organspender, es sei denn, er spricht sich dagegen aus.

"Wenn sich Organtransplantationen vom Tier zum Menschen in der klinischen Praxis durchsetzen, könnte das das Spenderorganproblem abschwächen", ist Andreas Zuckermann, Leiter der Herztransplantation am AKH Wien, überzeugt. Entscheidender Vorteil der Xenotransplantation, wie die Verpflanzung tierischen Gewebes in menschliche Körper genannt wird, sei, dass der Entnahmezeitpunkt geplant werden kann. "Risikoreiche Not- und Nachtoperationen lassen sich vermeiden."

Auch Transportschäden können verhindert werden. "Das Ziel muss sein, dass wir keine Patienten mehr auf Wartelisten verlieren", betont der Transplantationschirurg.

Patient Bennett nach der OP – sein Zustand ist derzeit stabil.

Umstrittener Lichtblick

Der Eingriff an der Uniklinik Maryland wirft allerdings ethische Fragen auf. So hat etwa die unproblematische Verfügbarkeit tierischer Spenderorgane ihren Preis. "Man züchtet und schlachtet Tiere, um ein Organreservoir aufzubauen", bringt es Zuckermann auf den Punkt. "Aus Tierschutz-Perspektive ist das zu hinterfragen."

In vielen Teilen der Welt ist das Schwein – es hat sich als besonders geeignetes Spendertier erwiesen (siehe unten) – als Nutztier und Nahrungsquelle akzeptiert. Sowohl für Juden als auch für Muslime ist Schweinefleisch aber tabu. Hochrangige Vertreter dieser Religionsgemeinschaften hätten laut Zuckermann aber schon vor Jahren bekundet, "Xenotransplantation zu tolerieren, sofern das Ziel die Rettung von Menschenleben ist".

Tierorgantransplantationen bergen auch Risiken. "Es besteht die Gefahr, dass mit den Organen Mikroorganismen übertragen werden, die Infektionen hervorrufen", sagt Zuckermann. Es müsse sichergestellt sein, dass keine Keime mittransplantiert werden. Werden Menschenherzen verpflanzt, können Patienten inzwischen mit vielen weiteren Lebensjahren rechnen. Ob das bei Tierorganen auch so ist, ist unklar.

Das behandelnde Ärzteteam in Maryland verbucht den Eingriff jedenfalls vorerst als Erfolg. Die ersten kritischen 48 Stunden nach der OP verliefen ohne Zwischenfälle. Derzeit ist David Bennett an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, die die Pumpfunktion seines Herzens und seine Lunge unterstützt. In Kürze soll er vom Gerät genommen werden.

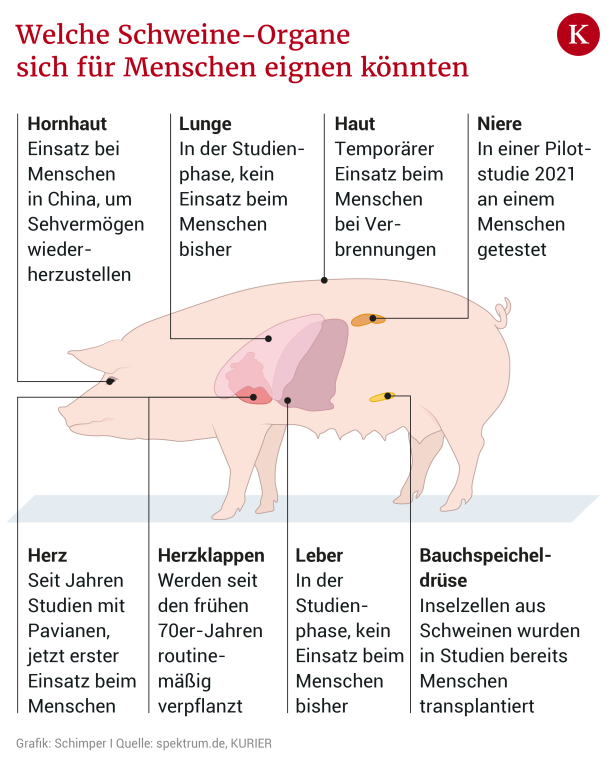

Welche Schweineorgane sich für den Menschen eignen.

Eingriffe

Im Jahr 2020 wurden in Österreich 672 Organe transplantiert. Am häufigsten wurden Nieren (335) verpflanzt, gefolgt von Lebern (158), Lungen (100), Herzen (59) und Bauchspeicheldrüsen (20).

757 Personen

befanden sich mit Stand 31. Dezember auf Organwartelisten.

Verfügbarkeit

Die Organe stammen großteils von Personen, bei denen ein Hirntod festgestellt wurde und gewisse Körperfunktionen (Atmung, Herzschlag) künstlich aufrechterhalten werden. Schwerstkranke können auch eine Nierenspende von gesunden, lebenden Menschen bekommen.

Haltung

Tatsächlich offenbaren Studien, dass Patientinnen und Patienten, die dringend ein Spenderorgan benötigen oder bereits eine reguläre Transplantation hinter sich haben, tierischen Organen aufgeschlossen gegenüberstehen – während die Allgemeinbevölkerung sie mit beträchtlicher Skepsis betrachtet.

Vorsichtiger Optimismus

Anzeichen, dass sein Körper das neue Organ abstößt, sind bisher nicht aufgetreten. Um eine solche Abstoßungsreaktion zu verhindern – das menschliche Immunsystem erkennt das transplantierte Gewebe als fremd und beginnt es zu zerstören –, wurde das Spenderschwein genetisch verändert. David Bennett wird außerdem mit einer experimentellen Arznei behandelt, die seinen Organismus zwingt, das Organ zu tolerieren.

Der Erfolg des wenig erprobten Eingriffs werde letztlich am Überleben des Patienten gemessen, gibt Uta Dahmen, Transplantationsexperten am Uniklinikum Jena, zu bedenken. "Bleibt zu hoffen, dass das Herz lange nicht zu schlagen aufhört", unterstreicht Joachim Denner, Experte für Virussicherheit an der Freien Universität Berlin.

"Werde ich grunzen?", zeigte sich David Bennett vor seiner OP zu Scherzen aufgelegt – und schließlich doch ernster: "Ich weiß, dass es ein Schuss ins Dunkel ist. Aber es ist meine letzte Chance."

Wie die Forschung aufs Schwein kam – und welche Hürden es zu überwinden gilt.

Schon in den Sechzigerjahren wurden Schimpansennieren an eine Handvoll Menschen transplantiert. Mit mäßigem Erfolg: Die längste Überlebenszeit nach einer OP betrug neun Monate. Im Jahr 1983 wurde einem Säugling, der mit einem tödlichen Herzfehler geboren wurde, ein Pavianherz eingesetzt. Der Eingriff sorgte weltweit für Aufsehen – "Baby Fae" verstarb jedoch 20 Tage später.

Seit Anfang der Neunzigerjahre setzt man in der Forschung verstärkt auf Organe aus Schweinen. Federführend sind Forschungszentren an der University of Maryland und an der deutschen Universität München.

Herzklappen werden bereits routinemäßig in Patientinnen und Patienten verpflanzt, ebenso wie Schweinehaut. Sie kommt bei Verbrennungsopfern zur vorübergehenden Abdeckung der Wunde zum Einsatz. "In beiden Fällen drohen keine Komplikationen", weiß Transplantationsexperte Zuckermann.

Auch die Eignung von Leber und Lunge aus dem Schweinekörper werde untersucht. Neben dem Schwein stehe derzeit kein anderes Tier im Fokus der Transplantationsforschung.

"Mit den modernen Möglichkeiten der Immunsuppression könnte man theoretisch auch Organe von Affen erfolgreich verpflanzen", erklärt Zuckermann. Aus ethischer Perspektive gelte das inzwischen aber als inakzeptabel. "Viele Affenarten, die sich dafür eignen, sind vom Aussterben bedroht. Deswegen hat man sich nach Alternativen umgesehen und ist zunehmend auf das Schwein gekommen."

Die Tiere sind im Vergleich zu Primaten leichter und schneller aufzuziehen. Zwar ist das Schwein genetisch nur sehr entfernt mit dem Menschen verwandt, von der Größe, der Anatomie und Physiologie – insbesondere der Pumpleistung – her sind dessen Organe jenen des Menschen aber sehr ähnlich. Allerdings reagiert das menschliche Abwehrsystem aggressiv auf Schweinegewebe, "weswegen dieses genetisch verändert und immunologisch menschenähnlich gemacht werden muss", sagt Zuckermann.

In Europa gibt es für Einführung des Verfahrens in die klinische Routine noch keine rechtliche Grundlage. "Die Diskussion darüber muss aber jetzt gestartet werden, vorausgesetzt es tauchen keine negativen Überraschungen auf", sagt Zuckermann. Der Mediziner, der künftig als Präsident der Internationalen Gesellschaft für Herz- und Lungentransplantation vorstehen wird, hält einen breiten Einsatz von Tierorganen in den kommenden fünf bis zehn Jahren für realistisch. "Die Forschung hat sich in jüngster Vergangenheit enorm beschleunigt und Top-Ergebnisse erzielt."

Kommentare