Was von der Energiekrise geblieben ist

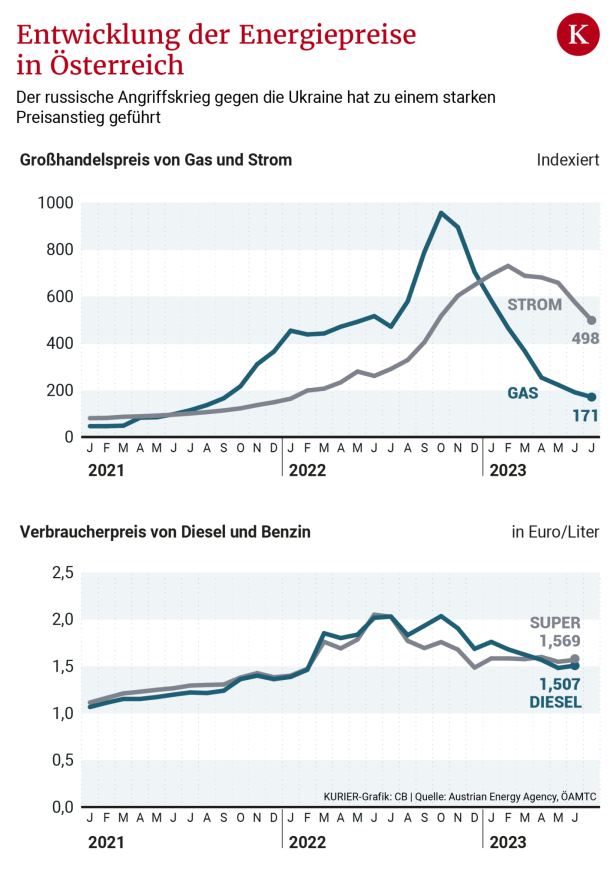

Die Preise sind seit den Rekordwerten Mitte 2022 wieder gefallen. Die Öl-Pipeline Druschba hat daran keinen großen Anteil mehr.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu massiven Verwerfungen auf den weltweiten Märkten für Energieträger geführt. Ein Jahr später scheint die Situation wieder in etwa im Gleichgewicht zu sein – dabei hat sich vieles nicht geändert, vom Reformeifer des Jahres 2022 ist wenig übrig.

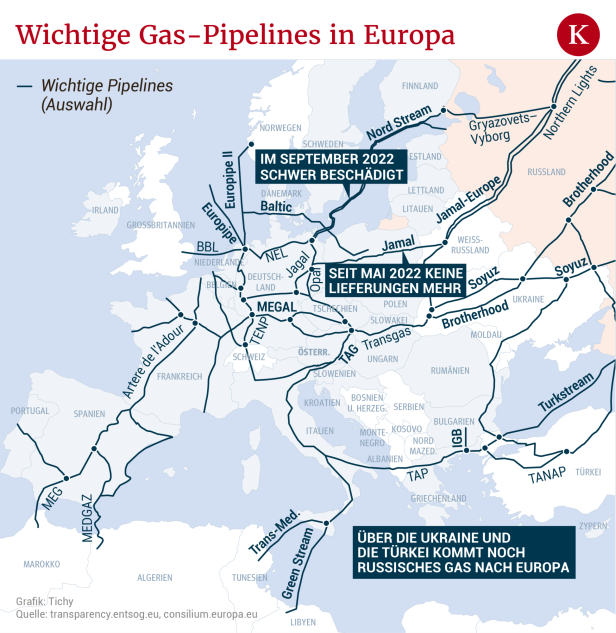

Russland ist einer der wichtigsten Energie-Exporteure der Welt und war für Europa als Handelspartner schon geografisch naheliegend. Damit einher ging auch die historisch gewachsene Verflechtung, etwa in Form der Öl-Pipeline Druschba und insgesamt vier wichtigen Erdgas-Pipelines. Russland hat diese Infrastruktur schon in der Vergangenheit als Druckmittel eingesetzt, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Nicht zuletzt die bis heute ungeklärte Zerstörung der wichtigsten Gas-Pipeline Nord Stream hat zu einem Umdenken in vielen europäischen Staaten gesorgt.

Energie-Großmacht. Russland konkurriert mit Saudi-Arabien um die zweitgrößte Erdöl-Produktion der Welt nach den USA. Es ist auch der zweitgrößte Gas-Produzent der Welt, der größte Gas-Exporteur und hat die größten bekannten Reserven.

Sanktionen. Die EU einigte sich auf einen Einfuhrstopp von russischem Öl und Treibstoffen aus Öl, wenn auch mit Ausnahmen für besonders abhängige Länder. Bei Erdgas gibt es hingegen keine Einfuhrbeschränkungen.

45 % des Staatsbudgets Russlands kamen 2021 aus dem Export von Öl und Gas, der wichtigste Kunde war Europa.

Um in der Energieversorgung resilienter zu werden, gibt es drei Möglichkeiten: Die Diversifizierung der Quellen, das Anlegen von Sicherheitspolstern und den Ausbau der eigenen Energieerzeugung. Klar ist dabei: Europa ist noch für einige Jahre vom Import fossiler Energieträger abhängig.

➤ Mehr zum Thema: Wie eine giftige Chemikalie das Klima retten soll

Erdöl

Treibstoffe aus Erdöl, also Diesel, Benzin und Heizöl, sind seit den Höchstständen im vergangenen Jahr inzwischen wieder deutlich billiger geworden. Das liegt vor allem daran, dass es am Weltmarkt zu Umschichtungen gekommen ist. Europa importiert, mit einigen Ausnahmen, kein Öl und seit Februar auch keinen Sprit mehr aus Russland.

Seit einem halben Jahr gelten die Sanktionen von EU und G-7, die Russland zwingen sollen, sein Rohöl billiger zu verkaufen – mit einigem Erfolg. Lachende Dritte sind Staaten wie die Türkei, insbesondere aber China und Indien, die große Mengen russischen Öls mit kräftigen Preisnachlässen importieren. Indien hat große Raffinerien, deren Kapazitäten die Inlandsnachfrage übersteigen, und exportiert Treibstoffe – auch nach Europa, legal.

Europäische Reeder und Versicherungen dürfen russisches Öl nur dann transportieren, wenn es um maximal 60 Dollar pro Fass (159 Liter) verkauft wird. Keine Kontrolle haben die westlichen Staaten aber über die Flotte von schätzungsweise 400 bis 600 "Schattentankern", die möglichst unsichtbar und teils sogar unversichert unterwegs sind. Zudem wird Öl auch häufig auf hoher See umgeladen, wodurch die Herkunft verschleiert werden kann. Laut dem Recherchenetzwerk Investigate Europe sollen auch europäischen Unternehmen an solchen Manövern beteiligt sein.

➤ Mehr zum Thema: Wladimir Putins Geisterflotte von Öl-Tankern

Russland verkauft deswegen nach Möglichkeit an Kunden etwa in China und Indien, wenn auch mit Preisabschlägen (siehe Infobox). Mit den Sorgen um eine Sprit-Knappheit verschwanden auch die preistreibenden Effekte von Spekulation. Dass der Ölpreis mit etwa 80 Dollar pro Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent relativ niedrig ist, liegt vor allem an den gedämpften Konjunkturaussichten.

➤ Mehr zum Thema: Öl-Verbrauch steigt trotz E-Mobilität weiter an

Gas

Bei Erdgas war die Diversifizierung deutlich schwieriger, denn dieses erreichte Europa zu einem Gutteil über Pipelines. Inzwischen sind von den vier wichtigen Pipeline-Verbindungen von Russland nach Europa nur noch zwei in Betrieb, nur noch etwa 10 bis 15 Prozent der europäischen Gasimporte kommen aus Russland, sagt Leo Lehr von der Regulierungsbehörde E-Control zum KURIER.

Ersetzt wurden die russischen Mengen vor allem mit Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG), das weltweit verschifft werden kann. EU-Staaten investieren deswegen Milliarden in den Ausbau von Flüssiggas-Terminals und Pipeline-Verbindungen.

➤ Mehr zum Thema: Warum Europa Milliarden in neue Gasleitungen investiert

Österreich hingegen trennt sich nur schleppend vom russischen Gas. Zwar hat Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sowohl ein Ziel (Unabhängigkeit bis 2027) als auch Anreize wie Import-Subventionen für nicht-russisches Gas gesetzt, der russische Anteil an den Gasimporten ist aber hoch geblieben. Laut Lehr liegt er im laufenden Jahr zwischen 50 und 60 Prozent.

Wirklich frei sind wir erst, wenn wir ganz auf russisches Gas verzichten können.

Klimaschutzministerin, Grüne

Österreich hat eine staatliche strategische Gasreserve angeschafft, auch Versorger und Kraftwerksbetreiber werden gezwungen, einen Sicherheitspolster anzulegen. Mehrere privatwirtschaftliche Unternehmen haben sich am gemeinsamen europäischen Gaseinkauf beteiligt, um über eigene Reserven zu verfügen.

➤ Mehr zum Thema: Zwei Schritte weiter bei der Sicherung der Gasversorgung

Die OMV hat zwar Pipeline-Kapazitäten für alternative Versorgungsrouten erstanden, denkt laut Konzernchef Alfred Stern aber nicht daran, den Vertrag mit der russischen Gazprom aufzukündigen. Der Hauptlieferant von Österreich bleibt damit auf absehbare Zeit Russland.

Strom

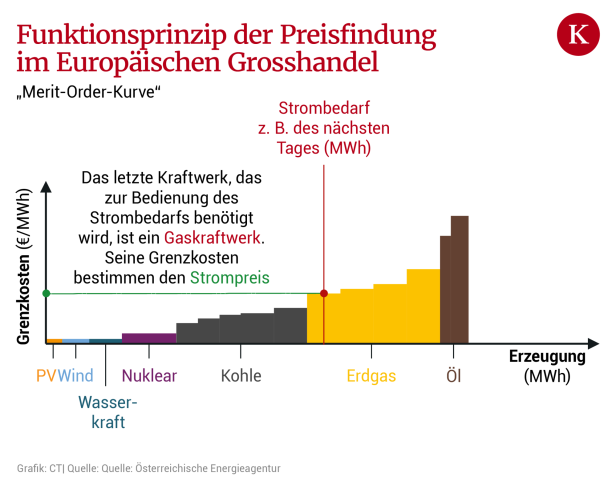

Der Strompreis hat aufgrund seiner effektiven Kopplung an den Gaspreis 2022 Rekordwerte erreicht. Während in manchen EU-Staaten in die Preisbildung eingegriffen wurde, beschränkte man sich in Österreich auf Beihilfen für Haushalte und Unternehmen. Die zwischenzeitlich lauten Forderungen nach einer Umgestaltung des Strommarktes – um eine Entkopplung vom Gaspreis (siehe Grafik) zu erreichen – sind inzwischen gescheitert.

Allerdings hat die Energiekrise nach Beobachtung der Internationalen Energieagentur zu einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energieträger geführt. Insgesamt 30 Prozent der weltweiten Stromerzeugung sind demnach erneuerbar und die Investitionen steigen, insbesondere Photovoltaik boomt. Letzteres ist auch in Österreich der Fall, in vielen anderen Bereichen bremsen die Strukturen die Energiewende aber unverändert aus. Auf das Erneuerbare-Ausbau-Beschleunigungsgesetz etwa wartet die E-Wirtschaft seit Jänner.

Kommentare