Großer Sport in großen Diktaturen: Die Mär von der Demokratisierung

Wie war der Schritt im Westen nicht begrüßt worden: China, Olympia- Gastgeber im Jahr 2008, hatte im Vorlauf der Spiele tatsächlich eigene „Protestzonen“ eingerichtet. Dort konnten sich Einheimische anmelden, um ihren Unmut kundzutun; für manche Beobachter ein Beleg für die rasante Entwicklung der Volksrepublik. Doch die Protestzonen blieben leer – das Regime hatte alle angemeldeten Kritiker zuvor festnehmen lassen.

Heute weiß man, dass die erhoffte Öffnung Chinas durch die Spiele nichts als Schall und Rauch war, ebenso wie die der Wunsch nach einer Demokratisierung Russlands durch die Winterspiele 2014 und die Fußball-WM vier Jahre später. Damals kuschelte Wladimir Putin noch mit Fußballgrößen wie Pelé und Diego Maradona, heute ist der Kremlchef international geächtet.

Demokratisierung durch Sport „ein Mythos“

Gibt es denn Beispiele für Sportereignisse in autoritär regierten Staaten, durch die sich die Repressionen der Regime verringerten? „Nein“, sagt Sozialforscher Christian Gläßel von der Berliner Hertie School zum KURIER – das sei ein Mythos.

Er analysierte mit Co-Autoren sportliche Großereignisse in autokratisch regierten Staaten anhand der Fußball-WM 1978 in Argentinien, die unter der Ägide der Militärjunta stattfand (Die Studie finden Sie hier).

Das Ergebnis: Die Events hatten keinen positiven Effekt – im Gegenteil.

Davor und danach seien die Regime noch härter gegen die Opposition vorgegangen als zuvor; in Argentinien folterte und mordete die Militärjunta vor den Spielen systematisch in den Gastgeberstädten. Der deutsche Fußballstar Berti Vogts sprach später dennoch lobend davon, dass in dem Land „Ordnung herrscht“. Er habe schließlich „keinen einzigen politischen Gefangenen“ gesehen.

Diese Blindheit findet man überall bei den großen Verbänden, von der FIFA bis zum IOC. Der Anteil autoritärer Gastgeber ist nämlich seit 1990 noch gestiegen, von acht auf 37 Prozent. Wenn also im staubtrockenen Pekinger Industriegebiet Snowboarder zwischen Betonbauten auf Kunstschnee brettern, die teuersten Winterspiele aller Zeiten den Badeort Sotschi in ein Schlammloch verwandeln oder die Stadien in der Wüste von Katar im Winter gekühlt werden, wird klar: Um die perfekten Bedingungen geht es schon lange nicht mehr.

Der UN-Sicherheitsrat im Stadion

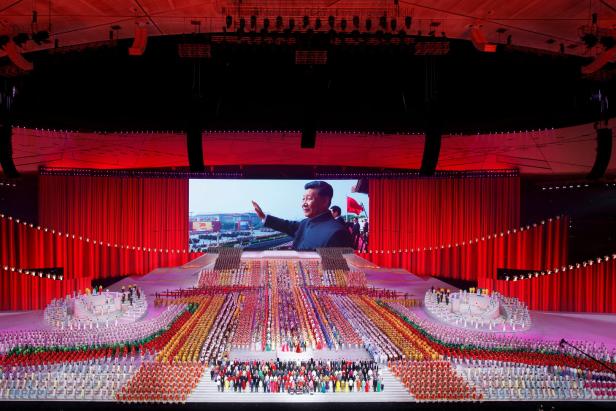

Worum geht es dann? „Viele Diktatoren haben ein Interesse, ihr oftmals ramponiertes Image aufzupolieren“, sagt Gläßel. Dafür seien solche Events perfekt geeignet. „Sie stellen Weltöffentlichkeit her und verleihen dem Regime eine große Legitimität.“ Die internationale Polit-Elite reist nämlich oft persönlich an, um ihre Sportler anzufeuern. „Das sind genau die Bilder, die man haben möchte. Dass sich sozusagen der UN-Sicherheitsrat im Stadion trifft“, sagt Gläßel.

In Katar kämen noch Sicherheitsinteressen hinzu: 2010, als die WM vergeben wurde, fürchtete man einen Angriff des zehnmal größeren Nachbarn Saudi-Arabien. „Vor dem Hintergrund, dass man dem militärisch wenig entgegensetzen könnte, ist es ein effektiver Schutz, sich prominent auf der Weltkarte zu platzieren.“

Der katarische Emir Tamam bin Hamad (stehend) neben dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino und Kronprinz Mohammed bin Salman (rechts), Regierungschef des lange verfeindeten Nachbarn Saudi-Arabien.

Dass die Opposition im Land das Event als Bühne nutzt, sei hingegen „das absolute Schreckensszenario für jeden Diktator“, sagt Gläßel. In Russland etwa besetzten Oppositionelle vom Regime eingerichtete WM-Fanzonen. Das sorgte ebenso wie die Meldungen über tote Arbeiter in Katar oder Russland – dort karrte man Nordkoreaner heran, um Stadien zu errichten –, für Medienecho.

Angst vor westlichen Journalisten

Für die Herrscher ist es aber oft ein Grund mehr, mit Unterdrückung zu reagieren: Die Ankündigungen westlicher Medien, „jeden Stein umzudrehen“, würden oft zu einer „noch viel drastischeren Anwendung präventiver Gewalt“ führen, sagt Gläßel.

Um erst gar keine negative Berichterstattung zuzulassen, fanden die olympischen Winterspiele in Peking 2022 in einer abgeschlossenen Covid-"Blase" statt.

Inzwischen sei vielen im Westen bewusst, dass der Mix aus Repression und bizarren Spielbedingungen nicht gerade ideal ist. „Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat vielen Leuten die Augen geöffnet, dass mit autoritären Regimen nicht zu spaßen ist. Bisher hat man da bequem die Augen verschlossen, denn das Gas war ja so schön billig“, sagt der Wissenschaftler .

Ob die Welt des Sports darum künftig einen Bogen um Diktaturen machen wird? Die Hoffnung dürfte eher gering sein: Auch die Funktionäre und Vorsitzenden internationaler Sportkomitees kommen nämlich selbst immer öfter aus Diktaturen.

Kommentare