Zweistaatenlösung im Nahen Osten: Die unsterbliche Utopie

Archivfoto: 1995 wurde Israels Premier Rabin ermordet, ein wesentlicher Akteur im Friedensprozess.

Es ist der 4. November 1995, ein Sabbat. Tausende Israelis haben sich im Zentrum Tel Avivs zu einer Friedensdemonstration versammelt, auf weißen Plakaten steht "Schalom Achschaw", "Frieden jetzt". Sie spielen Musik, dann spricht Israels Ministerpräsident Jitzchak Rabin. "Danke, dass ihr hier seid und euch gegen Gewalt und für Frieden einsetzt!"

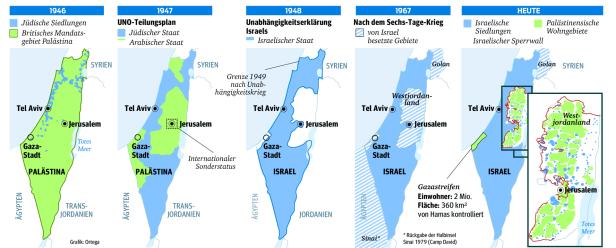

Kurz darauf wird er von einem rechtsradikalen Israeli erschossen, der gegen dessen Pläne für einen Friedensprozess mit den Palästinensern war. Mit Rabins Tod schloss sich ein Zeitfenster für eine Vision, die danach kaum jemals wieder so greifbar schien wie damals: die Zweistaatenlösung, die auf den UN-Teilungsplan von 1947 zurückgeht.

Oft genannt, selten aktiv daran gearbeitet, nie umgesetzt – und dennoch wird die Idee auch jetzt immer wieder als einzige Möglichkeit für ein Ende des Krieges zwischen der radikal-islamistischen Hamas und dem Staat Israel angeführt. Sowohl der Westen als auch arabische Staaten vertreten diese Auffassung.

Für die Hamas kommt aber nur die Auslöschung des israelischen Staates in Frage. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellt sich ebenso dagegen: "Ich werde keine Kompromisse eingehen, wenn es um die volle israelische Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans geht – und das steht im Widerspruch zu einem palästinensischen Staat", sagt er.

1947: UN empfiehlt Teilung des Gebiets, das nach Erstem Weltkrieg britisches Mandatsgebiet war, in einen arabischen und jüdischen Staat

1948: Israel wird unabhängig, sechs arabische Staaten greifen an – und verlieren. 750.000 Araber fliehen ("Nakba")

1967: Israel erobert im "Sechs-Tage-Krieg" Golanhöhen, Ost-Jerusalem, Westjordanland, Gazastreifen, Halbinsel Sinai

1978: Unter US-Vermittlung schließen Israel und Ägypten Friedensvertrag (Camp David)

1993: Israel und die PLO schließen Frieden, steuern auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu

2023: 7. Oktober, Terroranschlag der Hamas mit 1.139 Toten; Israel tötete seitdem – laut Hamas – 25.490 Menschen in Gaza, darunter ca. 9.000 Kämpfer

Sicherheit und Religion

Damit verknüpft Netanjahu das Argument der Sicherheit mit dem religiösen Anspruch auf das gesamte Land zwischen Jordan und Mittelmeer. "Unter Netanjahu hat dieses ideologische Argument in Politik und Gesellschaft an Zustimmung gewonnen", sagt der Nahost-Wissenschafter Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

➤ Blutspur ohne Ende - Was man über die Wurzeln des Nahost-Konflikts wissen muss

Der heute 74-jährige Netanjahu beherrscht Israels Politik seit knapp 30 Jahren. Nach der Ermordung Rabins gewinnt er 1996 mit einem rechten Bündnis die Wahlen und wird erstmals Ministerpräsident. In der Zeit häufen sich palästinensische Anschläge; es fehlt das Vertrauen in die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) unter Jassir Arafat. Auch damals wird das Westjordanland völkerrechtswidrig besiedelt.

Bei den Wahlen drei Jahre später wird Netanjahu abgewählt, Ehud Barak wird neuer Premier und will noch einmal Verhandlungen mit PLO-Chef Arafat aufnehmen. Sie scheitern – nicht nur aufgrund der Differenzen bei der Grenzziehung: Eine Serie palästinensischer Terroranschläge macht die Bemühungen zunichte. Ihren blutigen Höhepunkt erreicht die Gewalt mit der Zweiten Intifada (2000 bis 2005): mehr als 1.000 Israelis sterben bei den Attentaten.

Extreme an der Macht

In den darauffolgenden Jahren gewinnen Extreme auf beiden Seiten an Zustimmung: 2006 gewinnt die Terrororganisation Hamas die Wahl im Gazastreifen, 2007 übernimmt sie gewaltsam die absolute Macht. Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) im Westjordanland lässt seither ebenfalls nicht mehr wählen – aus Angst vor einem Machtverlust.

➤ Palästinenser, aber Feinde der Hamas: Wer ist die Fatah?

Damit stellt sich die Frage, mit wem überhaupt nachhaltig über eine Zweistaatenlösung verhandelt werden könnte: "Das palästinensische Volk kann derzeit nicht mit einer Stimme sprechen", sagt Lintl.

Ab 2009 stellt Netanjahu wieder die Regierung, er bleibt bis auf kurze Unterbrechungen bis heute Premier. In dieser Zeit wird der Siedlungsausbau im Westjordanland vom israelischen Staat nicht nur toleriert, sondern legalisiert und aktiv vorangetrieben: Der israelische Staat enteignet Palästinenser für den Bau von Straßen und verlangt Sondergenehmigungen, um die Grenze zu Israel zu passieren.

Die völkerrechtswidrige Besiedelung gilt als eines der größten Hindernisse bei der Lösung des Konflikts.

US-Präsident Bill Clinton zwischen PLO-Führer Yasser Arafat (r.) und dem israelischen Premierminister Yitzahk Rabin (l.) am 13. September 1993 im Weißen Haus in Washington, nachdem sie das historische Osloer Abkommen über palästinensische Autonomie in den besetzten Gebieten unterzeichnet haben.

"In sehr weiter Ferne"

Lintl sieht die Umsetzung einer Zweistaatenlösung aktuell in "sehr, sehr, sehr, sehr weiter Ferne". "Wenn jetzt die Rede davon ist, geht es primär darum, diese Vision perspektivisch anzudenken, quasi eine Norm zu schaffen, an der sich auch ein sinnvoller Wiederaufbau im Gazastreifen orientieren kann. "

Einer aktuellen Umfrage zufolge würden 51,3 Prozent der Israelis der Errichtung eines entmilitarisierten Palästinenserstaates zustimmen, sofern die israelischen Geiseln freikämen und es zu einer Normalisierung der Beziehungen mit Saudi-Arabien käme. Offen ist jedoch, wer eine Entmilitarisierung der palästinensischen Gebiete kontrollieren würde: Vom palästinensischen Volk akzeptiert würde wohl nur Saudi-Arabien, das derzeit jedoch wenig Anstalten macht, diese Aufgabe zu übernehmen.

Die Konfliktverwaltung, keine Konfliktlösung, wie Netanjahu sie seit 2009 betrieben hat, sei jedenfalls nach dem 7. Oktober kaum noch glaubwürdig. Allerdings: "Generell ist es schwer vorstellbar, eine Zweistaatenlösung mit einer Regierung unter Netanjahu durchzusetzen", so Lintl.

Trotz allem bleibt sie für viele aus aktueller Sicht die einzige Option. Abseits davon käme Lintl nur die Idee einer Konföderation in den Sinn, also zwei souveräne Staaten mit zwei Regierungen innerhalb einer territorialen Grenze, die etwa in wirtschaftlichen Belangen gemeinsam agieren. "Dafür spräche, dass die Siedler aus dem Westjordanland nicht evakuiert werden müssten." Nach dem 7. Oktober und dem andauernden Krieg fehle es für eine Annäherung von Israelis und Palästinensern aber wie so oft an einem: Vertrauen. "Und das lässt sich leider schneller zerstören als aufbauen", so Lintl.

Kommentare