EU-Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit soll China treffen

Während der Corona-Pandemie waren sie überall zu sehen: die hauchdünnen, blauen Einweghandschuhe. Mehr als 60 Prozent der nach Europa gelieferten Ware kamen aus Malaysia. Dort gibt es noch immer Unternehmen, die Menschen unter sklavenähnlichen Umständen zur Arbeit zwingen.

Bei anderen Produkten in den heimischen Supermärkten verhält es sich ebenso: Zwangsarbeiter haben sie gefertigt – ob Adidas oder H&M, Volkswagen oder Sony – all diese Konzerne haben sich zuletzt massive Kritik zugezogen, weil sie Produkte aus der chinesischen Provinz Xinjiang bezogen haben. Dort werden, wie mittlerweile gut dokumentiert ist, Millionen Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren zu Zwangsarbeit genötigt.

Fast 28 Millionen Menschen weltweit werden nach jüngsten Daten der Weltarbeitsorganisation (ILO) als Arbeitssklaven missbraucht. Damit soll nun Schluss sein. Ein Verbot von Zwangsarbeit kann die EU nicht erwirken. Wohl aber ein Verbot, Waren, die unter Zwangsarbeit hergestellt werden, nach Europa einzuführen und hier zu verkaufen.

Spätestens in zwei Jahren soll das Gesetz, das die EU-Kommission am Dienstag vorlegte, wirken. Und dann darf in keiner Phase der Produktion oder der Ernte, der Weiterverarbeitung oder des Transports Zwangsarbeit involviert sein.

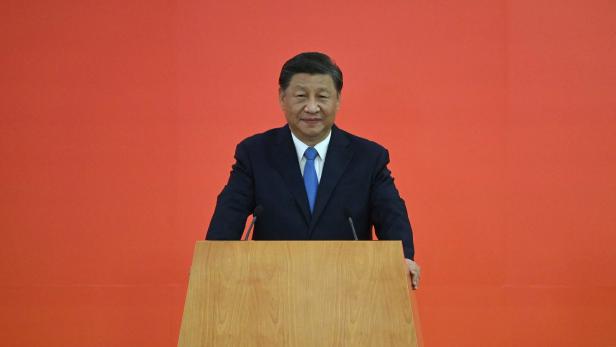

Maßnahme gegen China

Konkrete Ländernamen nennt die Verordnung nicht. Doch in Brüssel weiß man, ebenso wie im EU-Parlament in Straßburg, sehr wohl, gegen wen das Importverbot zielt: gegen China. Und „China wird dieses Produktverbot gegen Zwangsarbeit als ein gegen sich gerichtetes Gesetz erachten“, sagt René Repasi, EU-SPD-Abgeordneter und Co-Vorsitzender der China-Delegation im EU-Parlament.

Rund ein Fünftel der weltweiten Baumwolle wird aus der Volksrepublik exportiert, der überwältigende Teil davon soll von uigurischen Zwangsarbeitern in Xinjiang hergestellt werden. Auch der Großteil des globalen Bedarfs von Polysilizium, das zur Herstellung von Solarpanels benötigt wird, stammt aus der Uiguren-Region; genau wie jene der sogenannten seltenen Erden, ohne die moderne Computerchips nicht funktionieren.

Bisher gab es keine Verpflichtung für westliche Konzerne, ihre Zulieferer in China zu überprüfen – es wäre ohnehin schwieirig. Chinesische Konzerne müssen rechtlich nicht ausweisen, in welcher Region sie produzieren, das Label „Made in China“ reicht aus. Die Regierung in Peking leugnet ohnehin jegliche Vorwürfe und empfindet jede Nachfrage als Provokation.

Doch auch abseits der Volksrepublik findet Zwangsarbeit statt. Was also, wenn die Vermutung nahe liegt, dass die Zuckerrohrprodukte aus Honduras unter Zwangsarbeit entstanden sind? Oder das T-Shirt aus Bangladesch?

Konsumenten dagegen

Dann müssen die nationalen Behörden eingreifen und das Produkt vom Markt nehmen. Die Beweislast dafür, dass Ware unter Zwang gefertigt wurde, liegt nicht bei den Unternehmen. Doch ist ein Produkt erst einmal verboten, müssen die Unternehmen aktiv werden. Sie müssen nachweisen, dass ihre Lieferketten erneuert wurden und von Anfang bis Ende den Arbeitsregeln und Menschenrechten entsprechen.

80 Prozent der Konsumenten in Europa wollen keine Produkte kaufen, bei denen auch nur Teile in Zwangs- oder Kinderarbeit produziert werden. Über 50 Prozent der Deutschen sprachen sich kürzlich sogar dafür aus, dass Volkswagen ein Werk in Xinjiangs Hauptstadt Ürümqi schließt. Obwohl es in der Fabrik selbst keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen gibt. Auch VW-Gewerkschaftschef Jörg Hofman gab zu bedenken: „Was bedeutet es für das Renommee des Unternehmens, dort weiter investiert zu sein?“

Kommentare