"Sie mussten auf die eigenen Familien schießen"

Es ist spät in der Nacht, als Nour Zenas Handy klingelt. „Mohammed ist noch nicht daheim. Weißt du, wo er ist?“ Der Bruder seines besten Freundes ist am Apparat. Nour schwant Übles. „Er hat mich Stunden zuvor angerufen, gefragt, ob wir eine Wasserpfeife rauchen gehen wollen“, sagt er zum KURIER.

Doch das war nur ein Code. Viele Male waren die beiden durch die Straßen von Damaskus gezogen, hatten Parolen an Hauswände gesprüht. „Freiheit“, „Weg mit Assad“. Als Nours Handy klingelt, dauern die Proteste in Syrien bereits zehn Monate an.

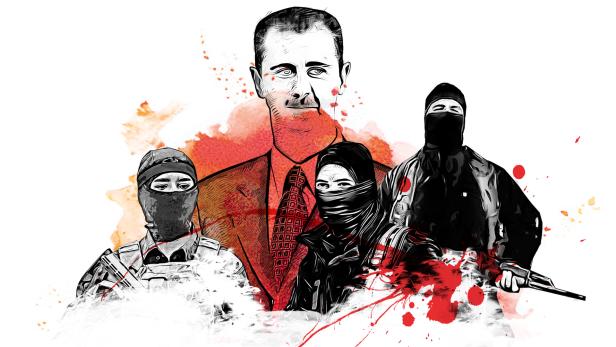

Das Jahr 2012 hat gerade begonnen, in den großen Städten des Landes wird regelmäßig demonstriert. Tausende Soldaten sind desertiert, haben sich zur sogenannten „Freien Syrischen Armee“ zusammengeschlossen. Und Nour ist sich sicher: Lange wird Bashar al-Assad nicht mehr der Machthaber Syriens bleiben. Ein Jahr zuvor war der erste Funke seiner Zuversicht erglommen. Der „Arabische Frühling“ hatte begonnen, Tunesiens Machthaber Ben Ali verließ das Land.

Nour, damals 18 Jahre alt, verfolgte die Proteste im Fernsehen. „Meine ganze Familie war vor dem Bildschirm. Wir konnten kaum glauben, was wir sahen. Kritik an Assad war in Syrien ein Ding der Unmöglichkeit.“ Und dennoch dachte sich Nour: „Wenn die Tunesier das schaffen – warum wir nicht auch?“

Herrschen durch Angst

Mit seinen Eltern konnte er darüber nicht reden. „Meine Mutter hat das Massaker in der Stadt Hama im Jahr 1982 erlebt. Sie wollte nur leben, wollte, dass wir leben. Und äußerte deswegen keine Kritik.“ Ihre ganze Generation, seit 1970 das Regime der Assads gewöhnt, habe nur langsam zum Widerstand aufgerufen. Zu dicht das Netzwerk von Geheimpolizei und Überwachungsstaat, zu groß die Angst. „Ich habe mich immer mit Politik auseinandergesetzt, fand es unfassbar, wie die Assads Syrien regierten, sich in den Libanon eingemischt haben“, sagt Nour.

Als Hosni Mubarak wenig später in Ägypten abdankte, schöpfte er weiter Hoffnung. Und als sich abzeichnete, dass die NATO in Libyen eingreifen werde, war Nour davon überzeugt, dass ein Massaker wie in Hama nicht mehr passieren würde. Er erfuhr über eine Facebook-Seite von einer geplanten Demonstration in der Umayyaden-Moschee, machte sich auf den Weg.

„Der Imam hat von Assads Güte gepredigt. Plötzlich ruft einer Freiheit. Immer mehr stimmen ein. Erst saß mir ein Kloß im Hals. Doch plötzlich habe ich mitgeschrien. Immer lauter. Es war der schönste Moment meines Lebens.“

Schon in diesem Moment nahmen Polizisten in Zivil Kurs auf die kleine Gruppe. „Männer packten einen Demonstranten, nahmen ihn fest“, sagt Nour. Er lief nach Hause. Nur um dort im Fernsehen zu sehen, dass auch andernorts demonstriert wurde.

Von da an gab es für Nour kein Halten mehr. „Erst waren wir vielleicht hundert Protestler, dann Hunderte, dann Tausende. Wir sind auf Plätze marschiert, haben daran geglaubt, dass uns dasselbe gelingen wird, wie in Ägypten.“

Dann fielen auch in Damaskus die Schüsse. Nour: „Assad hat gewusst, dass er nicht so brutal wie Gaddafi und nicht so verhältnismäßig zaghaft wie Mubarak agieren darf. Aber er hat die Kontrolle verloren. Die Menschen hatten keine Angst mehr. Das haben wir auch heute nicht mehr. Er mag die Revolution besiegt haben, uns aber nicht. Und so ließ er schießen und versprach daneben Reformen.“ Etwa, den bereits 50 Jahre lang andauernden Ausnahmezustand aufzuheben, der der Geheimpolizei erlaubte, in Häuser einzudringen und unliebsame Personen festzunehmen.

„Er hat das Dekret unterschrieben, geändert hat sich aber nichts. Es wurde nur noch schlimmer“, sagt Nour. Die Spirale drehte sich weiter. Hunderte Menschen wurden bei Demonstrationen im ganzen Land erschossen, gleichzeitig desertierten immer mehr Soldaten. „Das waren Menschen, die auf ihre eigenen Familien schießen mussten. Und so haben sie es vorgezogen, die Armee zu verlassen.“

Keiner bleibt unter Folter still

Nour fing an, mit seinen Freunden nachts Parolen gegen die Regierung zu sprayen. Bis zu jener Nacht, Anfang 2012, in der sein Handy läutet. Er legt auf, macht sich daran, sein Haus zu verlassen. „Es war klar, dass Mohammed erwischt wurde. Es war klar, dass sie ihn foltern und die Namen aller seiner Komplizen aus ihm herausquetschen würden. Keiner kann unter Folter still bleiben. Wir mussten weg.“

Er und seine Freunde fliehen aus Damaskus. Ein paar Tage später bekommen Mohammeds Eltern einen Anruf der Geheimpolizei.

Sie mögen bitte die Leiche ihres Sohnes identifizieren. „Die Leiche war rot und blau, brutal misshandelt. Mohammed war so stark – und ist für uns gestorben“, sagt Nour. Zurück nach Damaskus kann er nicht mehr, flieht in den Libanon.

„Ich dachte, dass ich nur kurz warten muss, bis Assad gestürzt ist“, sagt er. Es kam anders. Immer mehr Staaten mischten sich in den Konflikt ein, immer mehr Islamisten kamen nach Syrien. „Assad zu stürzen war zwar auch ihr Gebot, die Freiheit war es nicht“, sagt Nour. Auch die Staaten, die die Aufständischen mit Waffen unterstützten, hatten unterschiedliche Interessen.

Katar und die Türkei, mehr der Muslimbruderschaft zugewandt, Saudi-Arabien mehr den Salafisten. El Kaida und die Terrormiliz „Islamischer Staat“ begannen, sich auszubreiten. Anfangs moderate Rebellen, bewaffnet und ausgebildet von den USA, schlossen sich ihnen an, bekämpften sich untereinander. Gleichzeitig sickerten schiitische Milizen, angeworben vom Iran, ein und unterstützten Assad. Mit dem Eingreifen Russlands 2015 und dem Einmarsch der Türkei 2016 wurde der syrische Bürgerkrieg endgültig zu einem blutigen Schauplatz der Weltmächte.

„Wir waren naiv“, sagt Nour, der mittlerweile in Wien sein Studium der Politikwissenschaft abschließt. „Ich musste meiner Mutter recht geben. Die USA haben auch beim Giftgasangriff 2013, als ihre ,Rote Linie’ überschritten wurde, nicht gehandelt. Ich hasse es, es zu sagen, aber ich war naiv“, wiederholt er.

Nours Eltern leben nach wie vor in Damaskus, wo es, spätestens seit den letzten Wirtschaftssanktionen der USA immer härter wird, sich notwendige Dinge wie Essen zu leisten. Offiziell als Schlag gegen die Elite gedacht, treffen die Maßnahmen die Bevölkerung. „Vor dem Krieg waren 50 Lira einen Dollar wert, das hat sich abseits des künstlichen, offiziellen Kurses verachtfacht. Meine Mutter verdient jetzt zehn Euro im Monat.“ Schlimmer hätten es jedoch jene, die treu zu ihrem Präsidenten gehalten hätten: „Flüchtlinge im Ausland überweisen ihren Familien regelmäßig Geld. Die Assad-Anhänger haben niemanden, der sie unterstützt.“

Kommentare