Einmal noch Vollgas: Die Renaissance des Autos

Weniger Auto, mehr Öffis, mehr Rad. In diese Richtung hat sich der Verkehr in Städten in den vergangenen Jahren entwickelt. In Wien etwa mit kräftigem Anschub der rot-grünen Stadtregierung – zum Beispiel in Form des 365-Euro-Jahrestickets für die Öffis, neuer Begegnungszonen und Radwegen statt Autospuren. Die Straße, so schien es, gehört nicht mehr den Autos allein.

Dann kam die Pandemie.

Sie stellt die Mobilitätsgewohnheiten der Städter auf den Kopf. Womöglich sogar auf Dauer. Denn die Corona-Krise ist nicht nur eine massive Gesundheits-, sondern auch eine veritable Öffi-Krise. Und damit auch: ein Siegeszug für das Auto.

Aber der Reihe nach.

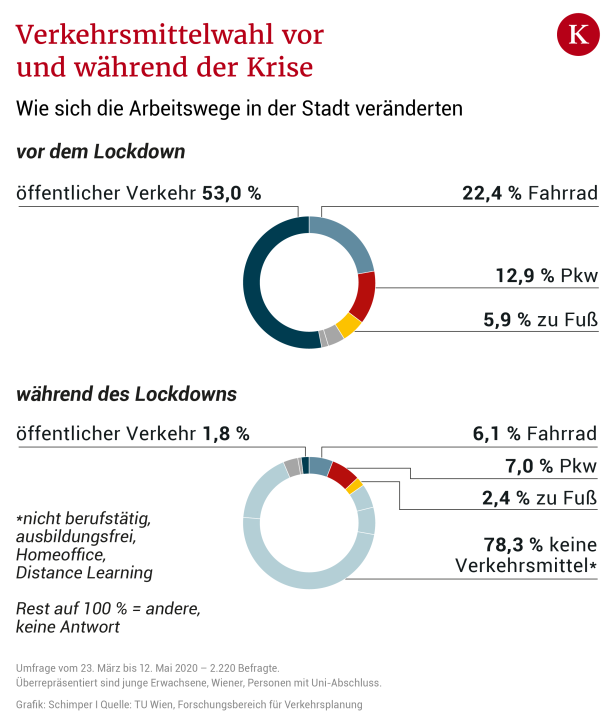

Dass sich die Menschen corona-bedingt anders fortbeweg(t)en, fällt auf. Die Technischen Universität (TU) Wien hat nun die Verschiebungen während des Lockdowns untersucht. Basis ist eine weltweite Befragung dazu, wie Arbeitswege vor und während der Ausgangsbeschränkungen zurückgelegt wurden.

Die Ergebnisse für Österreich: Vor dem Lockdown kamen rund 53 Prozent der 2.220 befragten Städter mit den Öffis in die Arbeit. Mehr als 22 Prozent fuhren mit dem Rad, knappe 13 Prozent mit dem Auto. Die Ausgangsbeschränkungen veränderten dieses Muster komplett.

Die wichtigste Verschiebung: Der Großteil der Studienteilnehmer blieb überhaupt zu Hause. Wer sich noch physisch in die Arbeit bewegte, tat das vor allem im Pkw: 7 Prozent der Befragten fuhren mit dem Auto – es verdrängte die Öffis von Platz 1 auf den 3. Rang. Nicht einmal zwei Prozent nahmen weiterhin Bus, Bim oder U-Bahn. Der Großteil der früheren Öffi-Nutzer – konkret 4,5 Prozent – stieg auf das Auto um.

Das alles zeigt: Während des Lockdowns waren die Öffis unbeliebt wie nie. Und das Auto geschätzt wie schon lange nicht mehr. Von allen Verkehrsmitteln verlor es die wenigsten Nutzer-Anteile. Soviel zu dem, was war.

Mittlerweile haben sich allerdings die Rahmenbedingungen geändert: Die Beschränkungen wurden gelockert, die Menschen werden wieder mobil.

Die Frage ist: Wie? Werden die Krisen-Trends zum Dauerzustand? Laut Verkehrsexperten ist das schwierig abzuschätzen, Untersuchungen gibt es noch keine. Denkbar sind jedenfalls drei Szenarien.

1. Das Auto bleibt auf der Überholspur

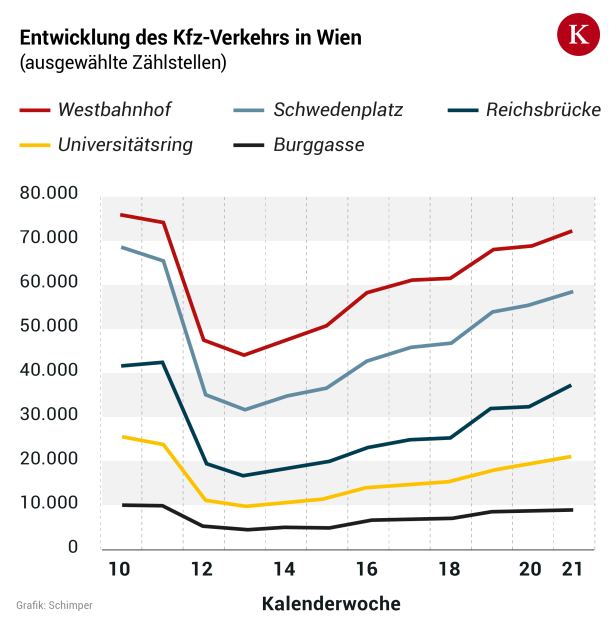

Darauf deuten aktuelle Verkehrsmessungen in Wien hin: An sechs Zählstellen – darunter Breitenfurter, Brünner und Triester Straße – ist das Kfz-Aufkommen jetzt schon höher als vor der Krise. An den restlichen liegt es nur knapp unter den Vorkrisenwerten. Und das, obwohl sehr viele Arbeitnehmer noch im Homeoffice sind.

Das Minus im öffentlichen Verkehr macht hingegen noch immer bis zu 60 Prozent aus. Der Grund: In den Massenverkehrsmitteln fährt weiterhin die Angst vor der Ansteckung mit. „Der Faktor Angst spielt immer eine Rolle, die Nutzung des Öffi-Verkehrs wird damit verringert“, sagt Michael Cik vom Institut für Verkehrswesen an der TU Graz. „Studien belegen auch verringerten öffentlichen Verkehr nach Terroranschlägen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir die Zahlen, die wir im öffentlichen Verkehr vor Corona hatten, so schnell wieder bekommen.“

Auch deshalb, weil die Verkehrsbetriebe kurzfristig kaum Anreize setzen können, um Kunden zurückzulocken. Ganz anders beim Auto. Da gab es während des Lockdowns vergünstigte Garagenplätze, viele Städte setzten Kurzparkzonen aus. Diese Anreize wurden zwar aufgehoben, aber andere wirken weiter nach: allen voran die Spritpreise.

Sie sackten nach Streitereien zwischen den Ölländern um eine Reduktion der Fördermengen und natürlich infolge des corona-bedingten Nachfrageeinbruchs massiv ab. Kostete ein Liter Diesel oder Super zu Jahresbeginn im Durchschnitt noch mehr als 1,20 Euro, ist es jetzt nur noch rund 1 Euro – obwohl die Rohölpreise sich von ihren Tiefständen im März schon wieder erholt haben. Hinzu kommt, dass die Autohäuser und -händler unter einem massiven Nachfrage-Einbruch leiden. Eine Rabattschlacht könnte die Folge sein. Diese – sowie eine mögliche Verschrottungsprämie – könnten dazu animieren, sich ein neues Auto zuzulegen.

Spricht das sehr viele Leute an, gibt’s bald ein Problem: Stau. Und der führt zum zweiten Szenario.

2. Die früheren Öffi-Nutzer kehren zurück

Stau könnte für die jetzigen Autofahrer das sein, was das Virus für die früheren Öffi-Nutzer war: ein Anstoß für Veränderung. Das ist in diesem Fall die Rückkehr zum angestammten Verkehrsmittel. Was bedeuten würde, dass sich die Verkehrsmittelwahl auf Vorkrisenniveau einpendelt. Oder, das dritte Szenario stellt sich ein.

3. Die Leute suchen sich Alternativen (E-Bike, Rad, E-Scooter)

Rund die Hälfte der Autofahrten in der Stadt ist kürzer als fünf Kilometer. „Das ist die ideale Rad-Distanz“, sagt Ulrich Leth vom Forschungsbereich Verkehrsplanung an der TU Wien. Das Potenzial, den Stau auf zwei Rädern zu umgehen, ist also da. Allerdings: Hier sind aus Leths Sicht noch Anreize möglich – und auch nötig: „Um den Kollaps auf der Straße zu vermeiden, braucht es sichere Rad-Infrastruktur. Es geht darum, dass frühere Öffi-Nutzer nicht verschreckt werden, wenn sie sich zum ersten Mal auf dem Fahrrad hinaustrauen.“ Die Stadt Wien versuchte, das Problem zu lösen: Mit Pop-up-Radwegen, für die Autospuren gesperrt wurden.

Das Angebot muss jedenfalls stimmen. „Nur dann wird es genutzt“, sagt Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Oft stimmt es nicht. Viele Kommunen hätten sich in der Vergangenheit für die billigsten Lösungen entschieden, wie eine Linie auf einen Gehweg zu pinseln.

Um die Aufteilung des Straßenraums im Zuge von Corona nachhaltig zu verändern, ist es laut Leth fast schon zu spät: Während des harten Lockdowns, als die Straßen wie leer gefegt waren, wären neue Rad- und Fußwege wohl eher akzeptiert worden. Jetzt, wo die Autos wieder da sind, seien sie schwieriger durchzusetzen.

Insgesamt bedeutet das: Jedenfalls noch eine Zeit lang Vollgas für die Autofahrer.

Kommentare