Familiengeschichten aus der KURIER-Redaktion: Als wieder Frieden war

Josef Emminger war ein Kleinkind, als klar wurde: Sein jahrelang vermisster Vater, den er nie kennengelernt hat, ist im Krieg gefallen.

Als die deutsche Wehrmacht am 8. Mai 1945 bedingungslos kapitulierte und der Zweite Weltkrieg in Europa endete, war die Zeit der Ungewissheit noch lange nicht vorbei. Die Menschen bangten um die politische Zukunft, den Wiederaufbau, die nächste Mahlzeit.

Auf der politischen Weltbühne ging es nach der Befreiung von den Nationalsozialisten um die Aufteilung Österreichs und die Wiederherstellung der Republik. Eine provisorische Regierung nahm bereits am 27. April ihre Arbeit auf.

Die Menschen kämpften für den Neubeginn. Für viele Familien ging es zunächst darum, wieder zueinanderzufinden. Und falls das nicht mehr möglich war, den Verlust zu verkraften. Während des Zweiten Weltkriegs hatten etwa 1,2 Millionen österreichische Soldaten in der Wehrmacht gekämpft, rund 250.000 waren gefallen, 490.000 gerieten in Kriegsgefangenschaft. Insgesamt kamen zwischen 1938 und ‘45 über 60 Millionen Menschen ums Leben, sechs Millionen Juden wurden ermordet. Die Aufarbeitung der Traumata dauert in vielen Familien bis heute an.

Im Rahmen der Serie „80 Jahre II. Republik“ erzählen Redakteurinnen und Redakteure des KURIER ihre persönlichen Familiengeschichten aus der Nachkriegszeit – überliefert in Briefen, Tagebüchern und persönlichen Gesprächen. Es sind Berichte über Hunger, Heimkehr und zaghafte Hoffnung.

Stefanie und Lisa Hübner auf dem Rosenhügel in Liesing: Im letzten Kriegswinter lag so viel Schnee, dass sie sich mit Ski fortbewegten.

von Konrad Kramar

Mein Großvater Hugo, ein Wiener Sozialdemokrat, wurde im Winter 1944 noch einmal an die Front geschickt, in die Grenzregion zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Das Bild oben zeigt meine Mutter Lisa und meine Großmutter Stefanie in diesem letzten, besonders kalten Kriegswinter bei der Arbeitersiedlung Rosenhügel in Hetzendorf, die mein Urgroßvater miterbaut hatte. Damals lag dort so viel Schnee, dass man sich auf Skiern fortbewegen konnte.

Mein Großvater wurde wenige Wochen später gefangen genommen – und zwar, wie man in unserer Familie später oft erleichtert erzählte, von den Amerikanern. Wie ihm das gelang, ist bis heute unklar, schließlich kämpfte in dieser Gegend die Rote Armee. Das ist nur eine von vielen Geschichten, die in unserer Familienchronik der letzten Kriegstage rätselhaft erscheinen. So erinnerte sich meine Oma immer mit Schrecken daran, dass ihr Mann als SPÖ-Mitglied in diesen letzten Kriegstagen nicht in die Wehrmacht, sondern in die SS eingezogen worden war. Vermutlich ein Racheakt an einem politischen Gegner.

Auf jeden Fall landete mein Opa in einem US-Kriegsgefangenenlager in Oberösterreich, wo er über Monate interniert war. Bis heute wundere ich mich darüber, wie meine Großmutter dieses Lager ausfindig machen konnte und wie sie es schaffte, mit meiner Mutter – damals gerade mal neun Jahre alt – unbeschadet dorthin zu gelangen. Meine Oma erzählte später jedenfalls, dass sie auf dem langen Weg nach Oberösterreich mehrfach die Zonengrenze zwischen den Besatzungstruppen überqueren musste, obwohl ihre Dokumente dies gar nicht erlaubten. Mit eisernem Willen gelang es den beiden, das Lager zu erreichen. Das tagelange Ausharren am Lagerzaun machte sich letztlich bezahlt und sie entdeckten meinen Großvater unter den schwer gezeichneten Gefangenen. Er habe so schlecht ausgesehen, dass sie ihn kaum wiedererkannt habe, erzählte meine Oma später. Erschöpft, aber unendlich erleichtert riefen die beiden so lange seinen Namen, bis er auf sie aufmerksam wurde. Durch den Zaun reichten sie ihm alles, was sie zuvor an Essen mühsam zusammengepackt hatten.

Das Schulmädchen Helga, kurz bevor die Erdnussbutter sie erreichte.

von Barbara Beer

Die katastrophale Lebensmittelversorgung im Nachkriegswien hat viele Familien für Jahrzehnte geprägt. Manche Menschen, wie meine 1929 geborene Mutter Helga, blieben ihr Leben lang sparsam. Fleisch hat sie selten gegessen, es ist für sie immer ein Luxus geblieben. Aber lieber als ein Schnitzel waren ihr ohnehin der von mir als Kind innig verachtete gebackene „Zeller“ oder die „Armen Ritter“, ähnlich wie Schnitzel zubereitetes altes Weißbrot. Und natürlich war Gemüse ohne Einbrenn undenkbar, denn nur durch die großzügige Verwendung von Mehl und Fett waren etwa Dillfisolen oder Kohlgemüse ausreichend sättigend.

Schuld waren Helgas Kindheits- und Jugenderinnerungen. Hunger vergisst man nicht.

Die Besatzung Wiens durch die Alliierten hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung. Zunächst wurden Lebensmittelpakete aus US-Armeebeständen verteilt, später Care-Pakete. Und die lösten, trotz aller Dankbarkeit, bei meiner Mutter auch ein gewisses Trauma aus.

Ich habe in den frühen 1990er-Jahren einige Jahre in Kanada gelebt und mich dort unsterblich verliebt. In Erdnussbutter. Eine Leidenschaft, die ich an meinen Sohn weitergegeben habe. Erdnussbutter wird bei uns löffelweise direkt aus dem Glas vertilgt und dass Erdnussbutter-Snacks nun auch österreichische Supermarktregale erobert haben, ist eine Entwicklung, die wir mit Wohlwollen verfolgen.

Meine Mutter hat unsere Essvorlieben mit großem Unverständnis beobachtet. Für sie war Erdnussbutter eine Erinnerung an die schweren Zeiten, denn Erdnussbutter war ein maßgeblicher Bestandteil der amerikanischen Care-Pakete.

Unlängst habe ich mit meinem Sohn die fantastische Ausstellung „Kontrollierte Freiheit – die Alliierten in Wien“ im Wien Museum besucht. Und da war es plötzlich, mitten im Raum, in einer Glasvitrine: Das von meiner Mutter beschworene Care-Paket. Milch-Konservendosen waren unter anderem drin, Kinderspielzeug und Kleidung. Und eine riesengroße Dose Erdnussbutter. Aus so einer hat sich, stelle ich mir vor, meine Mutter vor 80 Jahren satt gegessen.

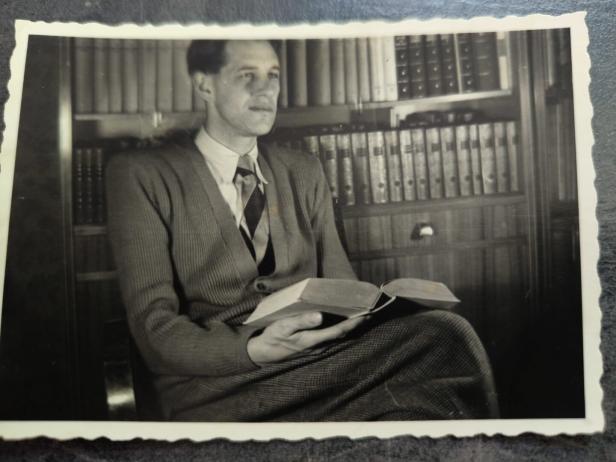

Werner Preusser, umgeben von Büchern, die Liebe zur Sprache hat ihn stets begleitet. Seine Erlebnisse hat er schriftlich verarbeitet.

von Agnes Preusser

„Unterwegs vernehmen wir die ersten Gerüchte von einem Waffenstillstand, und dass Russland die besetzten Gebiete kampflos räumen soll.“ Diesen Satz hat mein Opa geschrieben, vor auf den Tag genau 80 Jahren, am 4. Mai 1945. Da war er gerade in Bayern.

In seinem Tagebuch ist festgehalten, wie er noch vor Ende des Krieges an der Front die Entscheidung getroffen hat, nicht mehr zu kämpfen, andere Soldaten ebenso dazu bewegt hat – und ihnen und sich damit wohl das Leben gerettet hat: „Ich stelle den Männern nüchtern und sachlich die Lage dar und appelliere an ihren gesunden Menschenverstand“. Und später: „Wir haben vor, uns (…) unter Umgehung der Gefangennahme nach Hause durchzuschlagen.“

Es folgt der Aufbruch Richtung Heimat, zu meiner Oma, „seiner Annemarie“ – in Angst, dass man von den eigenen Männern aufgegriffen oder von den Feinden in ein Gefangenenlager gebracht wird. Die Texte sind weitgehend emotionslos geschrieben; er berichtet von Nächten im Freien, scheinbar endlosen Märschen im strömenden Regen, verängstigter Bevölkerung, erschossenen Männern – die nüchterne Distanz macht das Lesen nicht leichter und die wenigen gefühlvollen Passagen noch intensiver. Wie etwa jene vom März 1945: „Ich bekomme einen Brief mit der Nachricht, dass die Innenstadt von Wien schwer gelitten hat und dass Annemarie wegen der Evakuierung größte Schwierigkeiten hat. Ein Tag, wie er schwerere Belastungen kaum jemals gebracht hat. Ich kann nur mit Mühe mehrmals an diesem Tage die Tränen zurückhalten.“

1948 erscheint das Gedicht „Heimkehr“ meines Opas in der Furche, ein Auszug:

Vergiß nie, wohindurch du geschritten. Und warum du jetzt hier kniest

Du mußt unaufhörlich bitten, daß du es immer siehst

Und erst wenn die Schatten sich strecken. Wenn Nebel die Felder bedecken

Dann weißt du, warum du gelitten, von welchem Druck du nun frei

Dann wandle, wenn Sterne zeichnen den Himmel der Heimatnacht, Deinen Weg, deinen eig’nen, ganz leise Denn der Tod ging vorbei

Familienfotos aus 1945 gibt es nicht: Gerhard Trenkler (re.) und sein älterer Bruder Toni etwa 1941.

von Thomas Trenkler

Mein Vater Gerhard überlebte das infernalische Bombardement auf Dresden im März 1945: als Kapell-, also Sängerknabe. Er schlug sich zu den Eltern nach Reichenberg (Liberec) durch. Nach Kriegsende gingen die Tschechen mit ungeheurer Brutalität gegen die Deutschen (und Altösterreicher) vor. Mein Großvater, ein Kaufmann, befolgte den Rat eines Vertreters und heuerte Schlepper an. Ziel war Wien, die Geburtsstadt meiner Großmutter. Das Unternehmen „Brunnenzange“ begann am 7. Dezember.

Mit ein paar Habseligkeiten und zwei Sack Kartoffeln trat die Familie die Flucht an. Für meinen Vater, eben 16 geworden, und dessen Bruder Toni war die Flucht ein Abenteuer, für deren Eltern die deprimierendste Nacht ihres Lebens. Von Lothar, dem Ältesten der Söhne, gab es weiterhin kein Lebenszeichen. Im Morgengrauen des 8. Dezembers setzten die Schlepper die Familie nahe der Karlskirche ab. Weiter gingt es zu Marti, der Schwester meiner Großmutter, nach Gersthof. Mein Vater erkundigte sich, ob er die Schule besuchen dürfe. Dies wurde ihm nicht gleich gestattet. Und so fragte er beim nahe gelegenen US-Militärkommando, ob es Arbeit für ihn gäbe. Noch am gleichen Abend begann er in einem Tanzlokal in der Martinstraße Gläser zu waschen. Der Dienst begann um 18 Uhr und endete um Mitternacht mit dem Absingen, eher Abgrölen der Hymne.

Mein Vater bekam das in der Erinnerung himmlische Menü der US-Mannschaft (darunter Karamellpudding). Aus den Aschenbechern klaubte er die Zigarettenstummel, deren Tabak sich gegen Kohle tauschen ließ.

Zudem durfte das Personal jede Nacht die angebrochenen Flaschen und Dosen, Wein und Kondensmilch in der Regel, mit nach Hause nehmen. Und wenn die Soldaten mit Mädchen in den „Club“ kamen, hatte Gerhard den eben aufgekehrten Tanzboden mit einem körnigen Pulver zu bestreuen, das in großen Blechdosen vorrätig war. Auf diesen standen „Directions for cooking“. Es war, wie sich bei Tante Marti herausstellte, feinster Kindergries. (Mehr über die Geschichte dreier Brüder zwischen 1940 und 1949 in meinem Buch „Wiedersehen im Niemandsland“, Czernin.)

Hilde Antonius mit ihren drei Kindern. Ganz rechts: Brigitte Antonius mit circa zehn Jahren.

von Anya Antonius

„Wir waren damals in Neunkirchen“, erzählt meine Tante Brigitte über die letzten Kriegstage. Sie war damals zwölf Jahre alt. „Es ging schon auf das Ende zu, wir haben in Angst gelebt. Die ganze Zeit Bombenangriffe, Brandbomben direkt vor unserem Haus.“ Von Osten nahte bereits die Rote Armee. Die Entscheidung der Familie fiel dann schnell, ja, überstürzt: Ihre Mutter Hilde sollte mit den drei Kindern im Auto in den Westen fliehen.

Der Weg führte am Sommerhaus der Großfamilie vorbei. Dort waren in diesen Tagen schon andere Familienmitglieder untergekommen, darunter mein Vater. Er erzählte es immer so: „Die Hilde ist mit ihren Kindern vorgefahren und hat gesagt: ,Wir fahren jetzt in den Westen. Ihr könnt mitkommen – aber es muss sofort sein.‘“ Und so schlossen sich die Frauen mit ihren Kindern der Familie meiner Tante Brigitte an. „Die Mami hat ihr Gepäck aus dem Auto geworfen und gesagt: ,Es geht noch ein Mensch hinein‘“, erinnert sich meine Tante. „Dein Großvater hat seine Familie unter Tränen verabschiedet. Das war das erste Mal, dass ich einen Mann habe weinen sehen.“ Die Eindrücke der Fahrt prägten sich allen ein: endlose Flüchtlingskolonnen, Tiefflieger, das in Flammen stehende Amstetten.

Im oberösterreichischen Kremsmünster fand die Flucht ihr vorläufiges Ende. Hier besaß eine Schulfreundin der Frauen einen Bauernhof. „Wir haben dort auf dem Heuboden geschlafen und auf dem Feld gearbeitet“, erzählt meine Tante Brigitte. Und hier war es auch, dass die drei Frauen und ihre sechs Kinder vom Kriegsende erfuhren. „Im Radio haben wir gehört, dass das Deutsche Reich kapituliert hat.“

Jubelstimmung stellte sich vorerst dennoch nicht ein. Eines der Kinder war erkrankt, die Mutter meiner Tante schwer. „Es herrschte rundum das Gefühl der totalen Vernichtung von allem“, sagt sie. Die drei Familien trennten sich schließlich und fanden für die erste Nachkriegszeit in Traun und Ried Unterkunft.

Nur drei der Beteiligten leben heute noch. Doch die Geschichte vom Mut und der Entschlossenheit der Frauen, die ihre Familien durch diese Tage brachten, ist geblieben.

Josef Emminger war ein Kleinkind, als klar wurde: Sein jahrelang vermisster Vater, den er nie kennengelernt hat, ist im Krieg gefallen.

von Sarah Emminger

Genau einen Tag alt war mein Opa Josef, als die Amerikaner im Mai 1945 in unserem oberösterreichischen Heimatort im Hausruckviertel einmarschierten. Seine Mutter erzählte ihm später, sie sei noch im Wochenbett gelegen, als einer zu ihr ins Zimmer gekommen sei – um sie nach Eiern von den Hühnern auf dem Grundstück zu bitten.

Seinen Vater hat Josef nie kennengelernt. Er ist vor der Geburt gefallen – laut Totenzettel am 1. Dezember 1944 in den Niederlanden, mit 29 Jahren. Um Weihnachten hätten die Eltern heiraten wollen. Dass der Vater tot war, wusste die Familie jahrelang nicht sicher, der Soldat galt als vermisst. An den Tag, an dem die Befürchtung bestätigt wurde, kann Josef sich trotz seines damaligen Kleinkind-Alters erinnern: „Ich war mit Nachbarn am Hügel im Ort Skifahren. Auf einmal ist meine Großmutter zu mir gekommen und hat gesagt: ,Pepi, der Papa ist gestorben.‘“ Er habe sich nicht recht ausgekannt, das wisse er auch noch.

Es folgten Jahre der Armut: „Verhältnisse, wie sie heute bei uns gar nicht mehr vorstellbar sind.“ Josefs Mutter hat auf einem Bauernhof gearbeitet, um sich und dem Sohn das Leben zu finanzieren. „Wenn wir eine Sau geschlachtet haben, haben wir wirklich alles gegessen – von den Ohren bis zum Schwanzerl.“ Sie haben auch auf dem Hof gelebt – und ihn später geerbt, weil der Sohn des Besitzers ihn nicht wollte. Es ist das Haus, in dem auch ich aufgewachsen bin.

Die amerikanischen Besatzer waren im kleinen Dorf nicht allzu präsent, hatte Josef den Eindruck: „Hie und da haben sie vorbeigeschaut. Für uns Buben war das immer ein Festtag, weil sie uns Schokolade und Kaugummi gebracht haben.“ Er habe sie als freundlich wahrgenommen.

Während des Wiederaufbaus haben dann auch in der Landwirtschaft nach und nach technische Errungenschaften die harte Arbeit erleichtert. Ein ganz besonderes Erlebnis war für meinen Opa der erste Mähdrescher in der Nachbarschaft. Noch heute muss er schmunzeln, als er mir erzählt: „Ich war das erste Kind, das mitfahren durfte.“ Ein Haufen Leute hätten diesem Spektakel zugeschaut.

Kommentare