"Mutti, wir haben Hunger": Das Überleben in der Nachkriegszeit

Die Greißler hatten wenig Ware anzubieten

Wenn Zeitzeuginnen und Zeitzeugen über die unmittelbare Nachkriegszeit erzählen, tauchen bestimmte Erinnerungen unweigerlich auf:

Schon während NS-Regime und Krieg herrschte für meisten Menschen Mangelernährung, eine Situation, die sich auch im befreiten Österreich lange nicht bessern sollte.

Für Mai 1945 existiert eine Aufstellung der Roten Armee für die Steiermark: 428 Tonnen Kartoffeln wären in dem Monat nötig gewesen, um die hungernde Bevölkerung zu versorgen – aufgebracht wurden 250 Tonnen und davon ging ein Teil nach Wien.

Dass Kinder vor Hunger weinten, traf Eltern besonders: "Mutti, wir haben Hunger, gib uns a Stückerl Brot", erinnert sich Zeitzeugin Helga E. im "Historischen Jahrbuch der Stadt Graz", aber: "Woher soll ich ein Brot nehmen?"

Passanten klaubten Suppeneinlage auf

Aus Wien gibt es ein berührendes Filmdokument: Ein Lkw der Sowjets transportierte Säcke mit Suppeneinlagen, ein Sack platzte, als das Kfz durch das Burgtor fuhr, die winzigen Teigwaren fielen auf die Straße – Passanten klaubten sie auf.

Wie schon in der NS-Zeit wurden auch im Nachkriegsösterreich Nahrungsmittel und Bedarfsgüter wie Schuhe, Kleidungsstoffe oder Seife rationiert, es gab sie also nur "auf Karte", wie die Bezugsscheine allgemein genannt wurden.

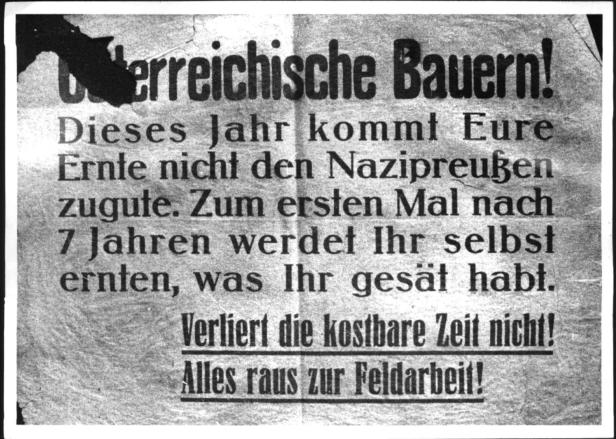

Bauern mussten ihre Ware abliefern; wer wie viel Lebensmittel bekam, wurde nach Alter und Geschlecht bzw. Arbeit eingeteilt. Zunächst für jedes Bundesland unterschiedlich, Mitte Mai 1946 trat eine bundesweite Verordnung in Kraft.

Wer bekam wie viel?

Die Rationen wurden in Kalorien berechnet und waren viel zu niedrig bemessen. Für die ersten Wochen nach Kriegsende wurden "Normalverbrauchern" – dazu zählten etwa Hausfrauen – 800 Kalorien täglich zugebilligt. Ende 1945 wurde der Wert auf rund 1.200 Kilokalorien gehoben, im Februar 1946 auf 1.400, ehe er wieder im Mai auf 800 Kalorien sanken. Erst 1947 pendelte man sich auf 1.500 bis 1.700 Kalorien pro Tag ein.

Landwirtinnen und Landwirte mussten ihre Ware abliefern

Eine Zuteilungsperiode galt für 28 Tage, was es – theoretisch – zu kaufen gab, wurde in Zeitungen veröffentlicht: So sollte ein "Normalverbraucher" Ende 1945 unter anderem 60 Gramm Käse, 250 Gramm Äpfel, 250 Gramm Teigwaren und 5.600 Gramm Brot erhalten – für die gesamte Periode.

Oft nicht leistbar

Doch vielfach war auch das wenige nicht erhältlich oder falls es beim Greißler zu kaufen war, konnte man es sich oft nicht leisten. 96 Schilling verdiente etwa ein Arbeiter monatlich – um eine vierköpfige Familie zu versorgen, wären 112 Schilling nötig gewesen.

Die Schattenwirtschaft blühte, Schleichhandel und Schwarzmarkt waren verboten, aber Alltag. So sehr, dass sogar die neue Bundeshymne umgetextet wurde: "Land der Erbsen, Land der Bohnen, Land der vier alliierten Zonen. Wir verkaufen dich im Schleich, viel geliebtes Österreich." Verfasser war Fritz Molden, der Sohn Paula von Predarovič, die den eigentlichen Hymnentext lieferte.

Ab 1946 liefen Lebensmittellieferungen der Vereinten Nationen an; wer einen Gönner in den USA hatte, durfte sich über eines der berühmten CARE-Pakete freuen.

Doch die Lage besserte sich: Ab 1949 waren alle Grundnahrungsmittel ausreichend vorhanden, Mitte 1950 endete die Bewirtschaftung – und "langsam rollte die Fresswelle der Fünfziger- und Sechzigerjahre an", wie Historiker festhielten.

Kommentare