Auf der Suche nach einer zweiten Erde: Ist da jemand?

1992 wurde von einem polnischen und einem kanadischen Astronomen erstmals ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt – damals eine Sensation. Drei Jahre später erforschte ein Schweizer Team den ersten erdähnlichen Himmelskörper und erhielt dafür später den Nobelpreis.

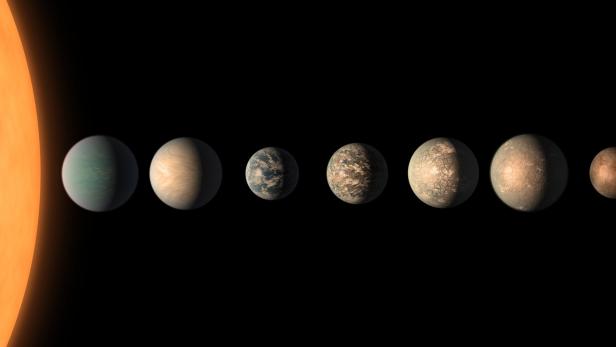

Mittlerweile sind es bereits rund 5.400 und darunter finden sich einige Überraschungen – einer dieser Exoplaneten umkreist sogar drei Sterne. Oder das Trappist-1-System, in dem es sieben erdähnliche Planeten gibt.

Astronomen und Sternenfans hoffen, dass bald eine ideale zweite Erde gefunden wird. Es ist vermutlich eher eine Frage von Monaten als von Jahren. Und die Chancen stehen durchaus gut, dass wir herausfinden können, ob es dort mit hoher Wahrscheinlichkeit Leben gibt.

Wobei es dafür einige heiße Kandidaten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft gibt, die man in einer fernen Zukunft vielleicht sogar mit einem revolutionären Raumschiffantrieb erreichen könnte. Bis zum nächstgelegenen erdähnlichen Planeten sind es lediglich vier Lichtjahre.

Folgende Dinge müssen jedenfalls stimmen, damit Leben außerhalb der Erde gefunden werden kann:

Die richtige Sonne

Sterne gibt es in den verschiedensten Formen - manche sind kaum größer als der Jupiter, andere sind so gigantisch, dass sie beinahe die Größe unseres gesamten Sonnensystems erreichen.

Grundsätzlich haben kleinere Exemplare eine längere Lebensdauer, was die Entstehung von Leben begünstigt. Allerdings ist die lebensfreundliche Zone deshalb näher am Heimatgestirn, ein Umlauf um die Sonne dauert mitunter wenige Tage. Dort ist man aber mehr tödlicher Strahlung ausgesetzt. Drei Viertel aller Sterne sind solche roten Zwerge (wie auch das Trappist-System). Ob es dort Leben geben kann, ist eines der großen Streitthemen und hat enorme Auswirkungen, wie viel Leben im Universum überhaupt möglich ist.

Unsere Heimatsonne gehört zu den gelben Zwergen. Gut für die Menschheit ist, dass diese Klasse die meiste Zeit über ruhig und stabil ist. Die schlechte Nachricht lautet: Diese Sterne sind eher kurzlebig. Vermutlich haben wir noch eine Milliarde Jahre, bis sich unsere Sonne ausdehnt und die Erde verschlingt.

Das passende System

Wie die Sternenart ist auch unser Planetensystem eine Rarität. Leben ist hier vor allem möglich, weil große Planeten ganz außen sind. Sie wirken als Schutzschirm, mit ihrer starken Anziehungskraft fangen sie gefährliche Meteoriten ab bevor diese die inneren, lebensfreundlichen Planeten verwüsten oder zerstören. Laut Uni Bern hat nur rund ein Prozent aller Planetensysteme so einen Aufbau.

Der ideale Planet

Mars ist ein gutes Beispiel, warum die Sache mit dem Leben gar nicht so einfach ist. Er ist in der habitablen (lebensfreundlichen) Zone - also nah genug an der Sonne, um die für flüssiges Wasser notwendigen Plusgrade zu erreichen und weit genug weg, um tödlicher Strahlung zu entgehen.

Wichtig ist auch, dass sich der Planet um die eigene Achse dreht, damit es nicht auf der einen Seite zu heiß wird (das Wasser verdampft) und auf der anderen zu kalt (es bildet sich Eis). Viele Planeten schauen immer mit der gleichen Seite zu ihrem Stern, was Leben massiv erschwert.

Warum leben dann keine grünen Männchen dort?

Tatsächlich dürfte der Mars in den ersten 700 Millionen Jahren gute Voraussetzungen für Leben gehabt haben. Dann verlor er sein Magnetfeld und damit den Schutz vor Strahlung. Das Wasser verdampfte ins Weltall. Nur eine Komponente von vielen passte nicht und der Mars wurde zur unbewohnbaren Wüste.

Die perfekte Atmosphäre

In alles, was lebt, geht Sauerstoff hinein und - formulieren wir es appetitlich - Methan wieder hinaus. Findet man beides in entsprechender Menge in der Atmosphäre, dann kann man von einem Volltreffer ausgehen.

Exoplaneten

Lediglich vier Prozent der bisher entdeckten Planeten sind erdähnlich. Zwei Drittel sind aus Gas, Eis oder so heiß, dass sie sicher unbewohnbar sind.

Superhabitabel

Wer sagt, dass die Erde das ideale Beispiel für Leben ist? Besser wäre eine langlebigere Sonne, fünf Grad mehr Durchschnittstemperatur und 50 Prozent mehr Masse. Bis zu 24 der bisher entdeckten Planeten könnten so superhabitabel sein.

Entdeckung

Es gibt mehrere Möglichkeiten Exoplaneten (exo bedeutet außerhalb [unseres Sonnensystems]) nachzuweisen. Die häufigste ist die Transit-Methode. Dabei wird die Helligkeit eines Sterns gemessen. Wenn sich ein Planet davorschiebt, wird das Licht dunkler - wie auch bei einer Sonnenfinsternis.

Teleskope

Die meisten Planeten wurden mit dem 1990 gestarteten Hubble-Teleskop entdeckt. Kaum bekannt, aber umso erfolgreicher, ist die Raumsonde Gaia, die den Himmel dreidimensional fotografiert. Mit dem James-Webb-Teleskop werden nicht nur Exoplaneten fotografiert, sondern auch Atmosphären bestimmt. Ab 2026 soll die ESA-Sonde Plato eine Million Sterne nach Planeten absuchen - ein Projektleiter ist Manuel Güdel von der Uni Wien

Doch wie weist man diese zwei Elemente in einem Objekt nach, das vielleicht unvorstellbare tausend Lichtjahre entfernt ist?

Das Zauberwort heißt Spektroskopie und funktioniert so: Zieht der Planet vor seinem Heimatstern vorbei, beleuchtet dieser die Atmosphäre des Exoplaneten. Jedes Element hat bestimmte Farbnuancen. Hochempfindliche Geräte wie das zehn Milliarden Euro teure James-Webb-Teleskop, das im Vorjahr in Betrieb ging, können so die komplette Zusammensetzung der Atmosphäre bestimmen. Noch heuer will die NASA etwa ein komplettes Familienporträt der Trappist-1-Planeten veröffentlichen.

Leben ja, aber welches?

Außerirdisches Leben dürfte sich von jenem auf der Erde vielleicht weniger stark unterscheiden als die meisten vermuten. Beispielgebend dafür könnte die Aldabra-Weißkehlralle sein. Diese Vogelart starb vor 136.000 Jahren aus. Doch die Evolution erwies sich als so konstant, dass sich 100.000 Jahre später die exakt gleiche Tierart noch einmal bildete - mittlerweile läuft die Weißkehlkralle wieder über das Atoll im Indischen Ozean.

Auch der in Wien tätige Astronom Manuel Güdel weist daraufhin, dass die Evolution trotz mehrerer Massensterben stets ähnliche Tierarten immer wieder hervorgebracht hat. Eine bestimmte Dinosaurierform entwickelte sich ganze 36-mal in 100 Millionen Jahren.

Warum sollte dies also auf einer zweiten Erde viel anders sein?

Falls wir tatsächlich eines Tages eine außerirdische Zivilisation entdecken, wäre es keine Überraschung, wenn wir dort ein Spiegelbild von uns selbst treffen.

Den endgültigen Beweis außerirdischen Lebens werden wir allerdings erst finden, wenn wir am Zielort zumindest mit einer Sonde landen. Und das wird noch dauern.

Kommentare