James Webb Teleskop: "Das wären starke Hinweise auf Lebensformen"

Manuel Güdel ist Professor für Astronomie, Satelliten- und experimentelle Astronomie an der Uni Wien sowie Projektleiter für ein Instrument des Teleskops.

KURIER: Sie sind an der Entwicklung einer Kamera und eines Spektrometers beteiligt, was wird man damit hoffentlich entdecken?

Güdel: Das Instrument MIRI nimmt nicht sichtbare Strahlung auf, sondern Infrarotstrahlung, also Wärmestrahlung von kosmischen Objekten. Es handelt sich dabei um relativ kühle Objekte, die zum Beispiel “Zimmertemperatur“ aufweisen. So wie auch eine kommerzielle Wärmekamera funktioniert, wird MIRI Temperaturen messen können, aber durch die Auffächerung des Lichtes in den „Infrarot-Regenbogen“ wie in einem Prisma kommen auch Indizien von einzelnen Gasen zum Vorschein. Zum Beispiel werden wir mit den Spektrometern bestimmen können, ob die Atmosphäre eines Planeten Kohlendioxid enthält oder wie die Atmosphären von Venus und Mars sogar fast nur solches enthalten. Oder ob zum Beispiel auch Sauerstoff vorhanden ist.

Österreichisches Know-how ist im MIRI und auch im NirSpec, was ist das spektakulärste, was man mithilfe österreichischer Technik finden könnte?

Ein Highlight wird sicher das Auffinden der allerersten Galaxien im Universum sein, die heute die am weitesten von uns entfernten sind, aber bisher noch nicht beobachtet werden konnten. Wir werden sie mit dem James Webb Space Teleskop zum ersten Mal sehen, und zwar in einem Zustand, in dem sie vor fast 13 Milliarden Jahren waren, nur hunderte von Millionen Jahre nach dem Urknall. Wie diese Galaxien ursprünglich entstanden, wie sie aufgebaut sind und welche Sorten von Sternen sie enthielten, wird den Astronomen neuen Aufschluss über die Entstehung von Galaxien geben und damit über unsere Ursprünge. Ganz gespannt warten wir auf den Nachweis “unmöglicher“ Kombinationen von Gasen bei Exoplaneten, die ohne die Hilfe von Lebensformen kaum zusammen existieren können. Beispielsweise ist der Nachweis von signifikanten Anteilen von Sauerstoff und Methan in einer Atmosphäre ein starker Hinweis auf Lebensformen.

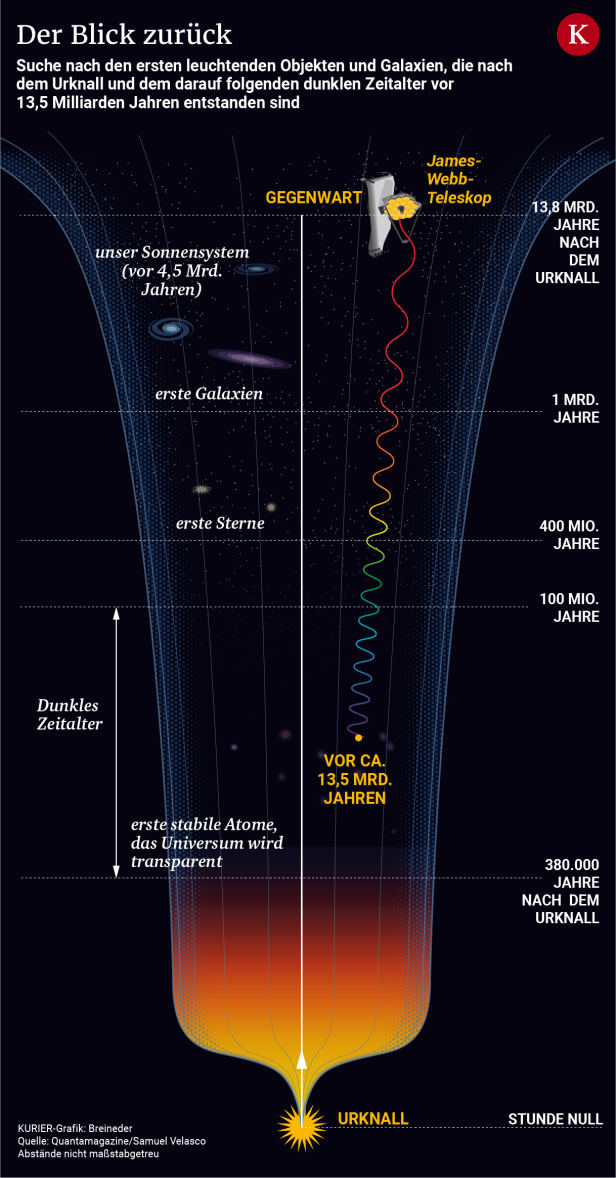

Wie kann man sich als Laie vorstellen, dass man 13 Milliarden Jahre in der Zeit zurückschauen kann?

Die ersten Galaxien sind heute sehr weit von uns entfernt, weil sich das Universum in alle Richtungen ausdehnt. Aber weil sich auch das Licht nur mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet, braucht es sehr lange, um von diesen Ursprungsorten bis zu uns vorzudringen. Die weit entfernten Objekte sehen wird dadurch in einem jüngeren Stadium, wir sehen diese Objekte also zu einer Zeit nach dem Urknall, als sie selber erst entstanden. Entstehende Galaxien sind dagegen in unserer näheren Umgebung keine mehr zu sehen. Da wir also mit dem James Webb Space Teleskop auch zurückblicken, können wir die Geschichte des Universums bis hin zu den Anfängen abbilden.

Wird man mit dem JWST außerirdisches Leben finden oder dem zumindest ein Stück näher kommen?

Ein Nachweis von Leben wird auch dem JWST nicht gelingen. Jedoch hoffen wir, durch die Messung von ungewöhnlichen Gaszusammensetzungen in Planetenatmosphären auf Hinweise stoßen, dass Lebensformen im Spiel sein könnten. Ganz einfach ist das nicht: Diese Indikatoren in den Spektren sind teilweise schwierig zu finden, vor allem auch, weil sie sehr schwach sind. Jedenfalls hat man dieses Problem, wenn man kleine erdähnliche Planeten untersuchen will. Das schwache Infrarotlicht von den kleinen Planeten erfordert sehr lange Belichtungszeiten, bis die Daten gut genug sind.

Warum ist es das wert, zehn Milliarden Euro in ein Teleskop zu stecken?

Die zehn Milliarden stecken nicht im Observatorium in der Umlaufbahn, oder nur zum kleinsten Teil. Die Entwicklungskosten stammen von Kosten der Labors, aber wurden vor allem auch in Löhne vieler Leute, Ingenieure und Forscher gesteckt. Das Wissen, dass durch die Daten des Observatoriums zu uns zurück kommt, hat selbstverständlich auch einen großen ideellen und kulturellen Wert, weil sie unser Verständnis unserer Welt und unserer Herkunft stark erweitern wird.

Kommentare