Angststarre: Wird die Wirtschaftskrise so schlimm wie 2008?

Schwarzer Montag: Eine Börsenhändlerin in Frankfurt verzweifelt über den Kursabsturz

Was ist schlimmer, das Coronavirus oder die Angst davor? Rein wirtschaftlich betrachtet ist nichts so ansteckend wie Verunsicherung und nichts so schädlich wie Panik.

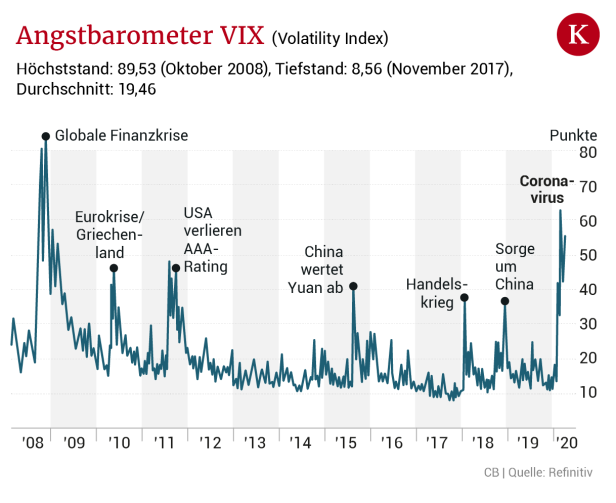

Inzwischen hat eine Angstspirale eingesetzt, die sich so sehr selbst verstärkt, dass sogar schon Vergleiche zur Weltwirtschaftskrise nach der Lehman-Brothers-Pleite 2008 angestellt werden. Und unter deren Folgen leiden wir bis heute. Der KURIER versucht nach Gesprächen mit Experten eine Einordnung.

Droht wegen des Coronavirus wirklich eine Krise wie in der Großen Rezession?

Es gibt Indikatoren, die einen ähnlichen Verlauf andeuten. „Der Einbruch der Nachfrage scheint schlimmer zu sein als in der Weltwirtschaftskrise 2008 und 2009“, sagte Gita Gopinath, Chefökonomin des Währungsfonds (IWF), am Montag.

Solche Warnungen sind ein zweischneidiges Schwert: Wenn alle erwarten, dass es ganz schlimm wird, tritt genau das ein.

IWF-Chefökonomin Gita Gopinath

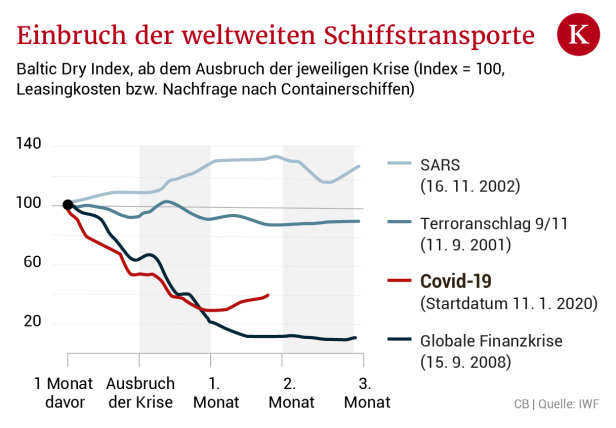

Fakt ist: Chinas Produktionseinbruch im Februar fiel ähnlich heftig aus wie vor zwölf Jahren. Damals blieben aber die Dienstleistungen stabil. Jetzt sind diese wegen des sozialen Stillstandes (Quarantäne) auch auf Talfahrt. Der Welthandel bremst sich stark ein: Die Containertransporte auf dem Schiffsweg brechen ähnlich weg wie damals (Grafik).

Kleines Virus, große Wirkung. Warum reagiert die Wirtschaft gar so heftig?

Am schwersten wiegt die Unsicherheit: Niemand weiß, wie lange die Akutphase noch andauert. Wegen der ungewissen Aussichten (und Panikmeldungen) verfallen Investoren und Unternehmen in Angststarre: Sie stoppen Investitionen, motten ihre Expansionspläne ein. Das mag für den Einzelnen vernünftig sein, in Summe verursacht es genau jene Krise, die jeder gerne vermeiden würde.

Dazu kommt: Sonst stecken nur einige Regionen in einer Krise, anderen geht es gut. Das Coronavirus wird aber als globales Problem betrachtet. Sogar in sicheren Regionen halten sich die Konsumenten zurück. Reisen, Events und Messen werden storniert. Und das Virus lässt in manchen Fabriken die Produktion stillstehen – als Vorsichtsmaßnahme oder weil Vorprodukte fehlen.

Zudem war die Weltwirtschaft ohnehin in einer schwachen und politisch fragilen Phase (Handelsstreit, Brexit, Migration).

Was könnte eine Wende bringen?

Jetzt würden dringend gute Nachrichten gebraucht – sei es, dass die Eindämmungsaktionen greifen oder die getesteten Medikamente wirken.

Wo liegen die Hauptrisiken für Unternehmen?

Manchen Betrieben, die zuvor schon schwach finanziert waren, könnten monatelange Einnahmenausfälle endgültig den Boden wegziehen.

Wo liegen die Risiken auf globaler Ebene?

Einige Schwellenländer kommen unter Druck: Sei es, weil sie auf Rohstoffeinnahmen angewiesen sind, deren Preise abstürzen. Oder weil ihre Finanzen von Dollarzuflüssen abhängen, die jetzt abgezogen werden. Da drohen womöglich Staatspleiten.

Und in Europa?

Dass das Virus just das Sorgenkind Italien trifft, ist doppelt bitter. Eine Rezession ist praktisch unausweichlich. Sollte die Investoren das Vertrauen verlieren, droht eine Eurokrise 2.0 (à la Griechenland). Die Kosten für Italiens Staatsschulden sind bereits gestiegen, der Zinsabstand zu Deutschland betrug am Montag 2,2 Prozentpunkte (Grafik). Das ist zwar noch nicht bedrohlich, im Herbst 2011 waren es 5,42. Aber eine Lehre der Eurokrise war, dass es leider rasch gehen kann.

Wie lässt sich das Italien-Risiko minimieren?

Allein schon aus Selbstschutz, um weitere Ansteckungen – gesundheitlich wie ökonomisch – zu verhindern, hätten die EU-Länder Italien längst zur Hilfe eilen sollen: mit Lieferungen, Medizinpersonal und finanziellem Beistand.

Was können Politik und Geldpolitik bewirken?

Alles, was ermöglicht, durch die Krise zu tauchen, ist hilfreich: Kurzarbeit hat sich bewährt, auch Steuerstundungen für betroffene Branchen wären denkbar. Die EZB hat zwar bei den Zinsen wenig Spielraum, handlungsunfähig ist sie aber nicht: Kreditprogramme für unterfinanzierte Klein- und Mittelbetriebe werden vorbereitet. Und falls Italien wackelt, hätte sie das im Zuge der Griechenland-Krise beschlossene Notfallprogramm in der Hinterhand.

Kommentare