Caritas-Präsident Landau: "Es gibt kein Recht auf Zuwanderung"

KURIER: Von der Leyen hat „nie wirklich verstanden, warum Dublin mit der einfachen Gleichung begann: Wo ein Migrant zuerst europäischen Boden betritt, muss er oder sie bleiben“. Verstehen Sie von der Leyen?

Michael Landau: Ich halte es für richtig und mutig, dass die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Thema angeht, da alle spüren, dass das Weiterwursteln wie bisher nichts bringt. Wir sollten aber nicht den Fehler begehen, die alten Debatten zu wiederholen.

Was heißt alte Debatte?

Ich halte den Vorstoß des Migrationsexperten Gerald Knaus für interessant, für eine Koalition der Willigen zu werben. Zugleich bin ich überzeugt, dass es um deutlich mehr geht. Um den Ausbau der Hilfe vor Ort. Um eine tragfähige Antwort auf die Frage, wo faire Asylverfahren stattfinden und wie, die Menschenrechte einhaltend, mit Personen umgegangen wird, die keinen Anspruch auf Asyl und Schutz in Europa haben.

Außenminister Heiko Maas

Deutschlands Außenminister Heiko Maas hat für eine „Koalition der Willigen“ geworben und von ÖVP-Chef Kurz schon eine Absage erhalten.

Wir befinden uns in Zeiten des Wahlkampfs, die immer eine gewisse Gefahr der Unsachlichkeit in sich bergen. Umso mehr baue ich auf von der Leyen. Wir sollten die Zeit, da es im Vergleich zu früher deutlich weniger Asylsuchende gibt, nutzen, um neu zu denken.

Wer oder wie soll neu gedacht werden, wenn sich die Problemstellungen per se und die meisten politischen Protagonisten nicht geändert haben?

Langfristig geht es vielmehr um Hilfe vor Ort. Davon wird viel geredet, aber dafür wird viel zu wenig getan. Ich verstehe Eltern in Afrika, die ihren Kindern nicht beim Verhungern zusehen wollen. Ich verstehe auch, wenn sich Rom, Athen und Madrid im Stich gelassen fühlen, weil die Länder die Aufgaben nicht alleine bewältigen können. Ich glaube: Österreich hat 2015, 2016 Großes geleistet, während andere Länder die Hände in den Schoß gelegt haben. Doch wir kommen mit nationalstaatlichen Egoismen nicht weiter. Aktuell geht es um Wesentliches, um europäische Werte. Menschenleben zu retten ist zuallererst ein Gebot der Humanität, der Haltung und des Anstandes und nicht eine Frage des Rechtes.

Carola Rackete

Sie sprechen Carola Rackete an.

Kapitänin Carola Rackete und die Klimaschützerin Greta Thunberg sind zwei beeindruckende Frauen, die auf zwei wichtige Themen aufmerksam machen: Thunberg auf die Klimakrise, die jene Länder am meisten trifft, die sie am wenigsten verursacht haben. Und Rackete, die auf die Folgen von Krieg und Verfolgung hinweist, die Menschen in die Flucht treiben. Ich wünsche mir, dass es keine einzige private Rettungsinitiative mehr braucht, weil die Menschen nicht mehr fliehen müssen und es eine funktionierende europäische Seenotrettung gibt.

Die Realität ist eine andere. Und es gibt andere Stimmen, die sagen: Wenn alle Menschen auf hoher See gerettet werden, wird das mehr Menschen animieren, zu fliehen.

Rackete zeigt Fehler der Regierungen auf. Ich weiß, es gibt kein Recht auf Zuwanderung. Aber wenn es darum geht, Menschen vor dem Ertrinken oder Verhungern zu retten, dürfen wir niemals wegsehen. Zur Rettung gehört auch der Zugang zu medizinischer Versorgung und zu einem fairen, menschenwürdigen Asylverfahren an einem sicheren Ort. Ob das Verfahren in Europa stattfindet, an Grenzen oder im EU-Ausland, ist eine nachgeordnete Frage. Wichtig ist, Hilfe akut und vor Ort zu leisten, auch, damit Menschen erst gar nicht fliehen müssen. Und wir sollten nicht vergessen: Flucht ist kein Verbrechen, und kein Mensch verlässt sein Zuhause leichtfertig.

Gleichzeitig ist immer öfter von Klimaflüchtlingen die Rede. Dem Klima sind wir alle und weltweit ausgesetzt.

Ja, und auch daran haben wir alle unseren Anteil. Wenn durch das Roden der Urwälder die Klimakrise fortschreitet, lässt das die Zahl der Hungernden steigen, weil Ernten ausfallen. 821 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. Die Zahl ist erstmals seit Jahren wieder gestiegen. Gleichzeitig ist es seit 2000 gelungen, den Hunger weltweit zu reduzieren, die Kindersterblichkeit zu halbieren und die Einschulungsraten zu steigern. Wir sind die erste Generation, die Mittel wie Fähigkeiten hat, den Hunger zu besiegen. Dafür brauchen wir Spenden. Schon 10 Euro reichen, um einen Menschen in Afrika für einen Monat zu ernähren. Wenn am 26. Juli um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu die Glocken wieder läuten – in Österreich und diesmal auch in Südtirol, um auf den Hunger aufmerksam zu machen – so ist das ein Zeichen dafür, dass jede und jeder viel bewegen und Leben retten kann.

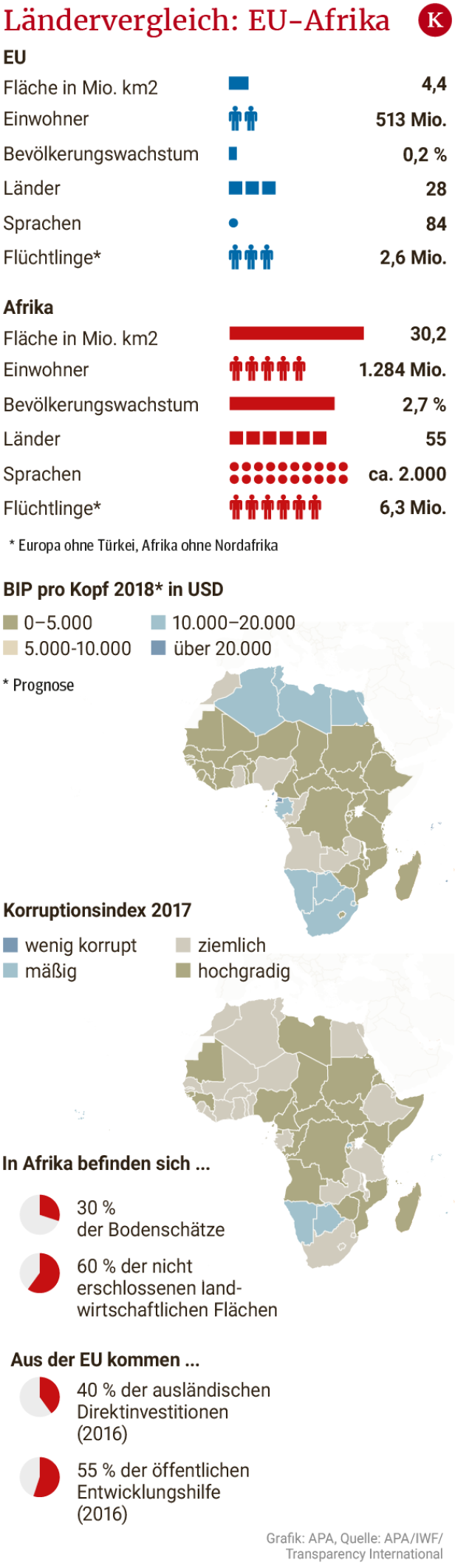

Seit Jahrzehnten gibt es staatliche wie private Hilfen für Afrika, doch der Kontinent gilt weiter als Krisenkontinent. Ist die Hilfe die falsche, oder gelangt sie nicht an die Richtigen?

Afrika ist ein Chancenkontinent. Ganz nüchtern: Afrika ist unser Nachbarkontinent. Die Zukunft Afrikas und Europas hängen miteinander zusammen. Darum werbe ich für einen Zukunftspakt mit Afrika, für einen Marshallplan, der wirksame Entwicklungszusammenarbeit und wirtschaftliche Kooperation mit einschließt. Solange es Europa nicht schafft, zu einem fairen, tragfähigeren Wirtschaftssystem mit Afrika zu gelangen, solange tragen auch wir Mitverantwortung für das, was in Afrika geschieht.

Kaum ein Staat – bis auf Russland und China – engagiert sich in Afrika, kaum ein Konzern investiert dort, weil die politische Lage zumeist zu labil, die Korruption zu hoch ist.

Das ist oft richtig. Gleichzeitig gab es bereits Anstrengungen auch auf nationaler Ebene, dies zu ändern. Das hochrangige EU-Afrika-Forum war beispielsweise eine wichtige Initiative der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs, weil dort konkret über wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen wurde. Wenn ich weiß, dass es in Afrika ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von vier Prozent gibt, dann zeigt es das Potenzial, das gemeinsam gehoben werden kann.

Was ist Ihr Worst-Case-Szenario für Afrika und Europa?

Ich würde gerne ein Best-Case-Szenario beschreiben, weil das unserem Denken besser tut. Wenn die Länder Afrikas prosperieren – und viele haben das Potenzial –, dann wird das auch Europas Wirtschaft zugutekommen. Wenn die neue EU-Kommission und die Bundesregierung, die jetzige und die neue, die Chancen sehen, dann werden wir alle Gewinner sein können. Gelingt das nicht, dann werden die Probleme Afrikas viel mehr noch als heute auch unsere Probleme sein.

Können Sie ein bereits gelungenes Beispiel nennen?

Ruanda. An diesem Land, das nach dem Genozid vor 25 Jahren in einer dramatischen Situation war, zeigt sich, was möglich ist. Heute hat sich dort durch internationale Kraftanstrengung vieles zum Besseren gewandt. An Ruanda zeigt sich auch, dass die Ziele nachhaltiger Entwicklung realisiert werden können. Es geht darum, Soziales, Wirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit zu verbinden und darum, dass jeder seinen Beitrag leistet. Auch Österreich.

Welchen Beitrag soll Österreich leisten?

Ich würde mir wünschen, dass die jetzige und die künftige Regierung daran denken, die lange vereinbarten 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit bereitzustellen und dass die Mittel für den Auslandskatastrophenfonds aufgestockt werden. Kurzum: Ich würde mir wünschen, dass wir gemäß unseren Möglichkeiten unserer Verantwortung nachkommen.

Caritas-Chef Michael Landau, ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Themenwechsel zum Schluss. Vor wenigen Monaten standen sowohl die Caritas als auch Sie als Person in der Kritik. Die FPÖ bezichtigte Sie, Teil der „Asylindustrie“ zu sein, die Gesprächsbasis mit dem damaligen Kanzler Kurz soll nicht die beste gewesen sein. Wie ist Ihr Verhältnis heute?

Oft denke ich an Prälat Ungar, der gesagt hat: „Christus hat die Kirche nicht zum Ja-Sagen gestiftet, sondern als Zeichen des Widerspruchs.“ Nicht immer haben alle eine Freude, wenn wir daran erinnern, dass es auch bei uns Not gibt. Unsere Aufgabe ist aber unter jeder Regierung dieselbe: Not sehen und handeln. Wir bemühen uns, dass Menschen vom Rand in die Mitte der Gesellschaft kommen, und deshalb sind die Mitglieder jeder Regierung für uns wichtige Gesprächspartner. Ich hatte erst unlängst ein sehr von wechselseitiger Wertschätzung geprägtes Gespräch mit Bundeskanzlerin Bierlein.

Nochmals: Wie ist Ihre Gesprächsbasis mit Sebastian Kurz?

Sebastian Kurz ist ein wichtiger Gesprächspartner. Das gilt übrigens für alle anderen Parteichefs auch.

Pflegeheim-Besuch: Norbert Hofer und Michael Landau

Gab und gibt es Gespräche mit der FPÖ?

Zur Demokratie gehört der Dialog. Ich halte es für wichtig, im Gespräch zu sein, gerade auch dann, wenn man nicht die gleichen Überzeugungen teilt. Wir haben mit allen Ministern der FPÖ das Gespräch gesucht und geführt und sind auch jetzt mit sämtlichen politischen Parteien in Kontakt. Das Motto lautet immer: So viel Kritik wie nötig und so viel Zusammenarbeit wie möglich. Das Ziel bleibt dabei immer dasselbe: Möglichst vielen Menschen in Notsituationen zu helfen.

Kommentare