Der qualvolle Covid-Tod: "Viele betteln regelrecht um ihr Leben"

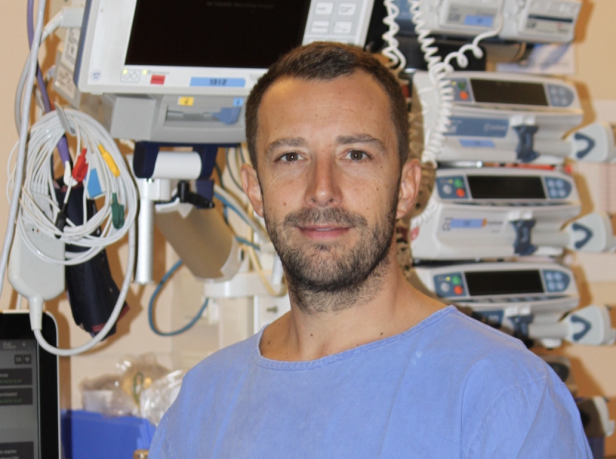

Ingo Doppler ist seit 18 Jahren als Intensivpfleger tätig. Im KURIER-Interview gibt der 41-Jährige Einblicke in den belastenden Arbeitsalltag auf der Covid-Intensivstation im Wiener AKH.

KURIER: Wie beeinflusst der Lockdown Ihren Alltag?

Doppler: Der Regierung und Teilen der Bevölkerung ist noch immer nicht klar, dass das Gesundheitspersonal keinen Lockdown hat. Wir arbeiten seit fast zwei Jahren am Limit, machen Überstunden ohne Ende und haben nichts, außer in die Arbeit zu gehen und nach Hause zu kommen. Wenn alles zu ist, bleiben auch uns kaum Möglichkeiten, unsere Batterien wieder aufzuladen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis einem von uns ein Fehler passiert.

Wie erleben Sie die aktuelle Ausnahmesituation auf Ihrer Station?

Es ist enorm belastend, dass man immer in Vollmontur arbeitet. Man steht da stundenlang, quasi in Plastiksackerln, verliert literweise Wasser in der Stunde. In einer guten Minute bin ich angezogen, wenn ich schnell bin. Das ist bei Akutfällen problematisch. Bei einem Notfall-Patienten, der an einer Herz-Lungen-Maschine hängt, ist eine Minute viel Zeit. Das kann dann schon knapp werden, dem das Leben zu retten. Das zu wissen, und dass man oft gar nicht mehr helfen kann, ist eine massive Stressbelastung.

Gibt es mehr Kündigungen als vor Corona?

Das kann ich nicht beurteilen. Aber was bei den jungen Kollegen und Kolleginnen auf der Intensivstation, die wirklich sehr tüchtig und engagiert sind, zunimmt: Die Frustration, dass sie gar kein anderes Krankheitsbild mehr sehen, als Corona. Die sind ja in die Medizin gegangen, weil sie sich dafür interessieren. Jetzt ist es immer der gleiche Ablauf, mit wenig Aussicht auf Überleben.

Viele Ihrer Patienten hätte die Impfung vor dem Tod bewahrt. Wie geht es Ihnen damit?

Wir können mit dem Tod umgehen, aber die Masse wird mittlerweile bedrückend. Ich persönlich habe es dennoch aufgegeben, Ungeimpfte zu belehren oder zu überzeugen, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Es macht traurig, es erschöpft, es macht aggressiv.

Ein Argument der Impfgegner ist auch: Wir müssen alle einmal sterben.

Was ihnen nicht bewusst ist: Bis der Tod eintritt, durchleiden sie bei Covid einen langen Sterbeprozess. Der Tod ist ja nur das Resultat, die Frage ist immer, wie sterbe ich. Aufgrund von Covid gibt es zumeist kaum Besuchsmöglichkeiten, man ist alleine, man stirbt unter Umständen nur in Begleitung von Fremden. Schon vor der intensivmedizinischen Behandlung hat man Atemnot, hat Angst zu ersticken. Viele betteln dann regelrecht um ihr Leben, sagen, dass sie sich das alles nicht so schlimm vorgestellt haben, sie wünschen sich Erleichterung, später auch Erlösung. Dieses gewünschte Sterben ist uns aber weder ethisch, noch rechtlich möglich. Wird es schlechter, müssen wir akutmedizinisch eingreifen und die Atemfunktion übernehmen. Der erste Schritt ist die Intubation. Heißt: Ich bekomme einen Beatmungsschlauch in meine Luftröhre. Dann werde ich analgosediert, also in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Man hat nebenbei im Hals einen großen Katheter stecken, durch den kontinuierlich mehrere lebenserhaltende Medikamente verabreicht werden. Häufig wird über einen zweiten Venenkatheter eine Nierenersatztherapie durchgeführt, in der Nase eine Magensonde, um ernährt zu werden und im Anus ein Stuhlableitungssystem. Schlussendlich kommt man, wenn es eine Überlebenschance gibt, an eine Herz-Lungen-Maschine. Dabei werden zwei gartenschlauchdicke Schläuche in den Körper gestochen um den Gasaustausch aufrecht zu erhalten. Da es bei diesen ganzen Handlungen enorm wichtig wäre, dass der Patient an der Beatmungsmaschine das wenige Volumen, welches er noch umsetzten kann, selbständig atmet, sind diese Patienten in einem halbwachen Zustand – sofern möglich. Das bedeutet, dass sie durchaus einiges von ihrem Sterbensweg, der sich Wochen bis Monate zieht, mitbekommen. Wer das übersteht, dem stehen noch ein bis zwei Jahre Rehabilitation bevor, damit er einigermaßen wieder im Leben stehen kann.

Ingo Doppler arbeitet seit 18 Jahren als Intensivpfleger

Noch vor dem Lockdown haben alle Gesundheitsberufe Österreichs protestiert. Was sind die größten strukturellen Probleme in der Pflege?

Da massiv Ausbildungsstellen in der ganzen Krankenpflege eingespart worden sind, fehlt uns das Personal. Hier wird oft dem Bund die Schuld gegeben, aber das ist Ländersache. Und ganz sicher wollten die Länder auch Personal einsparen. Schauen wir uns das Krankenhaus Floridsdorf an, das als Prestigeprojekt mit deutlich weniger Personal durchstarten wollte. Wir wussten vorher schon: Das geht nicht gut. Dann haben diejenigen, die dort angefangen haben, bemerkt: Hoppla, wir hackeln nur mehr, ohne Ende. Die haben vor Corona wieder das Krankenhaus verlassen, weil die Arbeitsbedingungen viel zu anstrengend waren.

Ist der Pflegeberuf insgesamt perspektivisch einfach nicht attraktiv genug?

Jobperspektive gibt es genug. Aber es müssen Stellen freigemacht werden, die es im Moment nicht gibt. Bei den Spezialkräften und den gut ausgebildeten Studierten gehört nachgerüstet, aber das passiert halt nicht. Es braucht mehr Personal, das sich wirklich auf die fachspezifische Arbeit konzentrieren kann. In Wien ist der Personalschlüssel noch halbwegs gut, da geht es anderen Bundesländern viel schlechter.

Welche Bereiche stehen besonders schlecht da?

In den Pflegeheimen und Normalstationen arbeiten meistens Hilfskräfte, dort gibt es wenig Fachpersonal. Die Pflegeheime gehen am Zahnfleisch, die sind generell unterbesetzt. Und besonders schlimm ist es auf Normalstationen, die zu Corona-Stationen umgewidmet wurden. Die Pflegekräfte haben mit Tätigkeiten zu tun, die sie nicht kennen: Leute in Bauchlage, invasive Blutdruckmessung, nicht-invasive Beatmung. Die wissen nicht, wie man mit so einem Patienten umgeht und sind zu dritt, zu viert im Tagdienst, wo wir fünf bis sechs sind, die ausgebildet sind dafür.

Aber wie kann man das akut ändern?

Personell kann man akut nicht viel ändern. Man muss zumindest schauen, dass das Rundherum-Paket passt, dass die Mitarbeiter vielleicht nicht tausend Überstunden machen, dass man sie entlastet und vielleicht die Bettenkapazität reduziert.

Wie viel Personal fehlt denn auf den Intensivstationen?

Dazu habe ich keine genauen Zahlen. Das Problem ist grundsätzlich, dass in den vergangenen beiden Jahren der Intensivkurs immer wieder eingestellt worden ist. Es fehlt das Fachpersonal, das dazu ausgebildet wird, auf der Intensivstation zu arbeiten. Das Procedere ist, dass du deine Grundausbildung, dein Studium, beendest und dann drei bis fünf Jahre Erfahrung brauchst, damit du die Sonderausbildung zum Intensivpfleger absolvieren kannst. In der Grundausbildung, im Studium oder bei Projekten lernst du aber nicht viel von der Intensivmedizin. Die Dropout-Rate ist bei der Intensiv-Ausbildung dann ziemlich hoch, weil die Kollegen plötzlich merken: Das ist nichts für sie.

Welche finanziellen Anreize könnten dem Pflegeberuf langfristig helfen?

Es wäre ein wichtiger Schritt, bei gleicher Bezahlung die Stunden auf 35, besser 30 Wochenstunden runterzusetzen. Wenn ich nur 40-Stunden-Wochen mit Schichtdienst habe, dazu Überstunden und fünf Wochen Urlaub, ist das schon eine harte Geschichte. Und wir können auch nicht eine Woche protestieren, wie die Metaller. Das geht auf Kosten der Menschen, die wir behandeln, da drückt das Gewissen gewaltig.

Werden Pfleger in der Öffentlichkeit aus Ihrer Sicht schlechter dargestellt als Ärzte?

Ganz sicher. Die Ärzte haben vor fünf Jahren protestiert und bekommen nun für weniger Stunden mehr Geld. Sie haben auch noch Arbeitstätigkeiten an die Pflege abgegeben. Wir haben mit gleichem oder weniger Personal weitergearbeitet, für deutlich mehr Tätigkeiten und den gleichen Lohn. Da merkt man schon, wie das gesellschaftspolitisch gesehen wird. Wenn man sich Dankschreiben von Patienten anschaut, sieht man doch hauptsächlich immer: Sehr geehrter Herr Doktor… Was der Pflege also eindeutig fehlt, ist eine gute Lobby. Eine Kammer, ähnlich der Ärztekammer, wäre die richtige Lösung für so etwas.

Was bräuchte es denn, dass der Pflegeberuf insgesamt ein besseres Image bekommt?

Anreize von der Politik, auf Landes- und auf Bundesebene. Man muss schauen, was die Leute motiviert, Pfleger und Pflegerinnen zu werden. Das ist ein spannender, schöner Beruf. Ich glaube, was die Bevölkerung nicht weiß, ist, dass wir nicht hier sind, um Betten zu machen und den Patienten die Scheiße wegzuputzen – um es klar zu sagen. Wir betreiben hier Medizin. Und je intensivmedizinischer es wird, umso mehr Medizin betreiben wir. Der Patient wird zu 90 Prozent von uns betreut.

Kommentare