Rassismus – eine offene Wunde, nicht nur in den USA

Acht Minuten und 46 Sekunden – so lange kämpfte der von einem Polizisten am Boden fixierte George Floyd um sein Leben. Und so lange gedachten Freunde und Familie seiner mit Schweigen bei einer Trauerfeier in Minneapolis. Floyds Tod hat das Vertrauen vieler Menschen in Polizei und Justiz erschüttert. Seit mehr als einer Woche gehen sie im ganzen Land auf die Straße.

Manchen Beobachter erinnert es an die Anfänge der Bürgerrechtsbewegung, als es auch zu Unruhen kam. Andere sagen, man müsse sich vor Augen führen, dass die USA noch immer mit dem Erbe der Sklaverei kämpft: dem Rassismus. Gut 400 Jahre ist es her, dass die ersten Sklaven in Nordamerika in Ketten an Land gebracht wurden. Fesseln, die sich mit dem 13. Zusatz in der Verfassung zwar lösten, doch es wurden andere angelegt: die Rassentrennung im öffentlichen Leben, die die weiße Vorherrschaft garantieren sollte. 1964 wurde sie mit dem Civil Rights Act beendet.

Narrativ von ethnischen Unterschieden ist ungebrochen

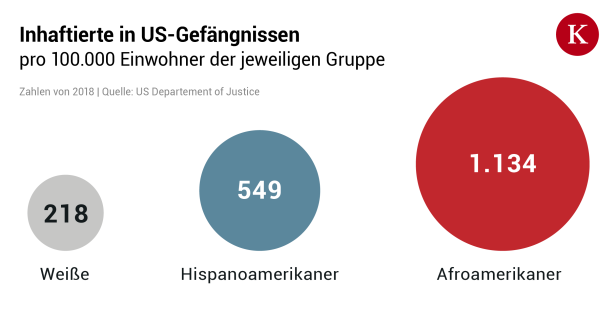

Dennoch ist das Narrativ von den ethnischen Unterschieden zwischen Weißen und Schwarzen bis heute ungebrochen, sagt Bryan Stevenson, US-Anwalt und Kopf der Menschenrechtsorganisation Equal Justice Initiative, im Interview mit dem Deutschlandfunk. Die Ungleichheit lebt vor allem im Justizsystem fort, schreibt er in seinem Buch „Ohne Gnade“, in dem er viele Einzelfälle schildert, die er als Anwalt erlebt hat. „Wir haben Sklaverei und Knechtschaft abgeschafft, aber die Legende der Rassenungleichheit gibt es immer noch.

Es gibt das Vorurteil, dass Schwarze gefährlicher seien. Und wenn sie angeklagt sind, muss nicht der Richter ihre Schuld, sondern sie müssen ihre Unschuld beweisen. Und das ist unfair.“

Ähnlich sieht es auch Amerika-Experte und Politologe Reinhard Heinisch von der Universität Salzburg, der lange in den USA lebte und lehrte. Er sagt im KURIER-Gespräch aber, dass man die Erfolge der Bürgerrechtler nicht übersehen dürfe bzw. auch auf Europa selbst blicken müsse: „Die Gesellschaft in den USA ist weniger rassistisch als in Europa“, etwa beim Thema Hautfarbe oder im Beruf. „Die Amerikaner wählten Barack Obama zum Präsidenten. Wir haben schon ein Thema, wenn eine Ministerin als Kind aus Bosnien kam.“ In Amerika sind Schwarze dennoch Amerikaner, in Europa wird ihre Herkunft, egal ob eingewandert oder hier geboren, stets thematisiert.

„Offene Wunden“

Auch deshalb gehen die Menschen nun in Paris, Wien oder Berlin auf die Straße. Die Geschehnisse in den USA haben in Europa Wunden geöffnet, stellt Wirtschaftsjournalist Chiponda Chimbelu in einem Kommentar für die Deutsche Welle fest. „People of Color, vor allem Schwarze, leiden oft durch das Verhalten der Behörden und der Gesellschaft als Ganzes.“

Frust in der Mittelschicht

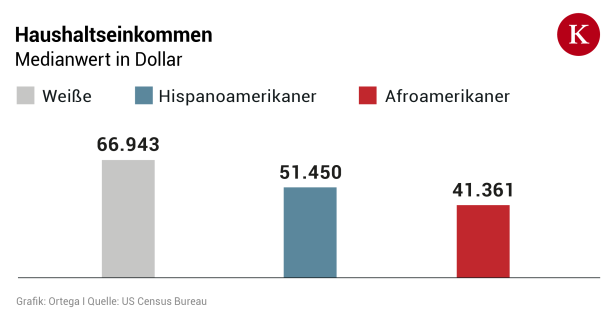

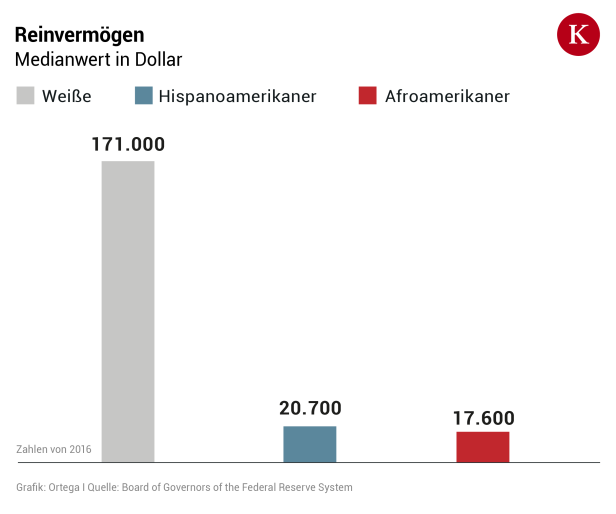

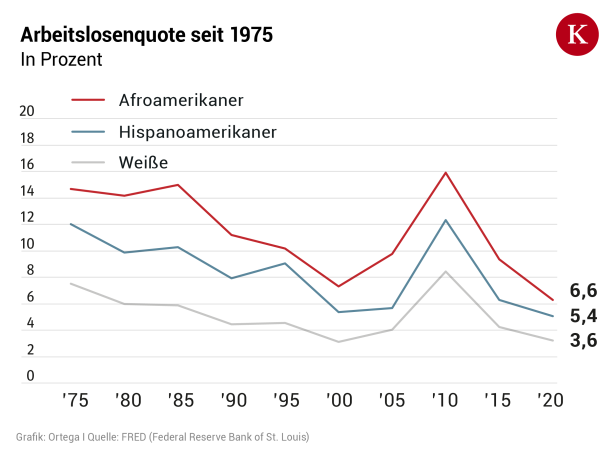

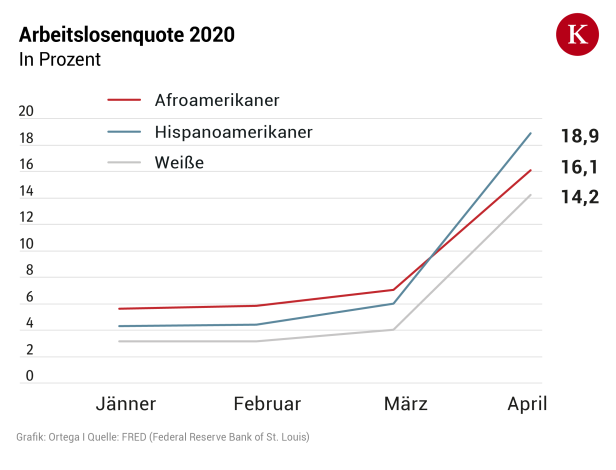

Dass die Proteste in den USA auch zu schweren Auseinandersetzungen führten, hat für Heinisch noch tiefer liegende Gründe. „Das ist etwa der tief aufgestaute Frust vieler aus der Mittelschicht, die sich nach oben gearbeitet haben. Ihnen wird nach wie vor das Gefühl gegeben, nicht ebenbürtig zu sein.“ Auf der anderen Seite gibt es eine weiße Bevölkerung, die sozial und ökonomisch schlechter gestellt ist und sich in einem Konkurrenzkampf sieht. „Manche waren es gewöhnt, dass jemand unter ihnen stand, etwa ein Schwarzer.“

Um auszubrechen, würden viele zum Militär, zur Polizei gehen oder als Wärter in einem der großen Gefängnisse arbeiten – „ein Umfeld, wo Rassismus grassiert“. Dies kombiniert mit dem soften Waffengesetz und keiner Meldepflicht, führt bei vielen Polizisten schon vor den Kontrollen zu einem erhöhten Adrenalinspiegel, so Heinisch. „Schwarze Eltern müssen ihren Kindern erklären, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie von der Polizei angehalten werden, damit sie nicht erschossen werden.“

George Floyd, so zeigen es die Überwachungskameras, ließ sich am 25. Mai widerstandslos festnehmen. Dennoch drückte man ihn zu Boden. Nicht mal als die Sanitäter kamen, ließ man von ihm ab.

Ein langer Weg zur Gleichberechtigung

1619: Die ersten afrikanischen Sklaven werden in Nordamerika an Land gebracht. Ihre Arbeitskraft wird vor allem auf den Plantagen im Süden ausgebeutet.

1808: Die Einfuhr, nicht aber der Besitz von Sklaven wird verboten. In Virginia entsteht 1817 die American Colonization Society, die sich für die Rückkehr der Schwarzen nach Afrika einsetzt.

1861 bis 1865: Die Sklavenfrage spielt eine entscheidende Rolle im amerikanischen Bürgerkrieg, in dem sich die Gegner der Sklaverei aus den Nordstaaten durchsetzen. Sie schaffen mit dem 13. Zusatz in der Verfassung die Sklaverei ab, doch das Unrecht bleibt. Im Süden entsteht der Ku-Klux-Klan, der mit Terror, Gewalt und Lynchjustiz die Befreiten einzuschüchtern versucht. Bis 1950 werden mehr als 4.000 Afroamerikaner Opfer von Lynchmorden.

1896: Der Oberste Gerichtshof erklärt die Rassentrennung für zulässig, solange die für Schwarze und Weiße getrennten Einrichtungen und Dienstleistungen gleichwertig sind. Im Süden der USA kommt es zur gesetzlich vorgeschriebenen Trennung in Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Theatern, Restaurants, Fahrstühlen und auf Friedhöfen.

Ab 1914: Angesichts der anhaltenden Diskriminierung durch Rassentrennung und schlechte Bildungschancen beginnt eine Massenabwanderung in die industrialisierten Städte des Nordens („Great Migration“), wo viele in Elendsviertel leben müssen.

1954: Der Oberste Gerichtshof untersagt Rassentrennung in Schulen.

1955: Der 14-jährige Emmett Louis Till wird von einem Mob weißer Männer gefoltert und ermordet – sie kommen mit einem Freispruch davon. Die Bilder seiner Leiche sind die ersten, die auf das Leid der Afroamerikaner aufmerksam machen. Der Fall wird zum Fanal der Bürgerrechtsbewegung.

1955: Die 42-jährige Rosa Parks wird festgenommen, weil sie sich weigert, ihren Platz im Bus einem Weißen zu überlassen: ein Schlüsselmoment der Protestbewegung gegen die Rassentrennung. Es kommt zum Montgomery Busboykott. Der Baptistenprediger Martin Luther King spielt zunehmend eine Rolle.

1957: Der Kongress verabschiedet den Civil Rights Act, das Wahlrecht für Schwarze.

1963: Martin Luther King hält beim Marsch auf Washington seine berühmte Rede („I have a dream“). 250.000 Menschen nehmen teil.

1964: Präsident Lyndon B. Johnson unterzeichnet das Civil Rights Law zur Gleichberechtigung der Rassen, Geschlechter, ethnischen und religiösen Minderheiten,

das nur gegen große Widerstände durchzusetzen ist.

1966: In Kalifornien gründen schwarze Aktivisten die Black Panther Party. Sie initiieren Bildungs- und Sozialinitiativen, tragen angesichts zunehmender Polizeigewalt auch Waffen.

1968: Nach der Ermordung von Martin Luther King erschüttern Unruhen das Land.

1989: Colin Powell wird zum höchsten US-Militär ernannt, ab 2001 ist er Außenminister. In diesem Amt folgt ihm 2005 Condoleezza Rice.

1992: Polizisten schlagen den am Boden liegenden Rodney King brutal zusammen, werden aber von einer Jury freigesprochen, was zu schweren Auseinandersetzungen führt.

2009: Barack Obama ist der erste schwarze US-Präsident der Geschichte, die Erwartungen sind hoch. Doch auch in seiner Amtszeit kommt es zu Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern und Ausschreitungen, wie 2012 in Florida, wo der 17-jährige Trayvon Martin vom Nachbarschaftswächter George Zimmerman erschossen wird. Oder 2014 in Ferguson, wo der Schüler Michael Brown durch die Kugel eines Polizisten stirbt.

2020: In Minneapolis drückt ein Polizist dem am Boden liegenden George Floyd fast neun Minuten lang das Knie in den Nacken. Seine Bitten, ihn atmen zu lassen, ignoriert er. Dem Mann wird Mord und Totschlag vorgeworfen. Es kommt zur schweren Unruhen im Land.

Kommentare