Theologin über Ostern und die aktuellen Herausforderungen der Kirche

KURIER: Gerade in Zeiten von Krieg und Gewalt, von Verunsicherungen und Verwerfungen aller Art müsste doch die Osterbotschaft vom Frieden und vom Leben, das stärker ist als der Tod, wie gerufen kommen. Aber faktisch erreichen die Kirchen immer weniger Menschen, viele wissen gar nicht mehr, was gefeiert wird …

Katharina Westerhorstmann: Eine einfache Antwort habe ich dafür nicht. Aber vielleicht hat man in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten zu sehr nur auf die Grundfunktionen der Kirche – Verkündigung, Liturgie, Dienst – gesetzt und zu wenig auf das Zeugnis. Der eigene Glaube an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi ist das Zentrale und das, was ausstrahlen kann. Denn es ist doch so, dass man, wenn man nicht traditionell ins kirchliche Leben hineingeboren wird, meistens zum Glauben findet über jemanden, der einen beeindruckt: weil er oder sie vom Glauben begeistert ist oder daraus Hoffnung schöpft oder in einer schwierigen Situation Halt gefunden hat. So etwas steckt andere an. Und dieses Zeugnis ist vielfach verloren gegangen.

Das heißt, es liegt weniger an der Institution, sondern vielmehr an jedem einzelnen Christen.

Man versteht das Christentum falsch, wenn man es allein von der Institution her versteht – man muss es von den Gläubigen her verstehen. Das lässt sich nicht verordnen, da nützt kein Appell zur Rückbesinnung auf christliche Wurzeln etc. Dass man als einzelner Christ nicht allein ist, sondern in Gemeinschaft glaubt, ersetzt nicht den Auftrag, selbst Zeuge oder Zeugin zu sein.

Wie würden Sie denn Ostern ganz einfach erklären?

Dass am Karfreitag der Mensch gewordene Gott aus Liebe für uns Menschen gestorben ist, dass er an Ostern auferstand und uns Heil gebracht hat im ganzen Unheil der Welt. Obwohl in dieser Welt alles mit dem Tod endet und auch vorher schon Leid zu unserer Erfahrung gehört, hat uns Gott selbst Hoffnung gebracht, dass es nach dem Tod weitergeht und dass man deshalb auch schon jetzt anders leben kann. Natürlich erklärt sich das nicht von alleine – aber das wäre das erste Zeugnis, das ich geben würde. Dass die Liebe stärker ist als der Tod. Und das hängt an der Person Jesu Christi.

Faktisch beschäftigt sich die Kirche stark mit sich selbst – siehe den Synodalen Weg in Deutschland, den weltkirchlichen Synodalen Prozess. Steht sie sich damit im Weg, oder ist das ein notwendiges Ringen um eine neue, zeitgemäße Gestalt von Kirche?

Ich würde allen handelnden Personen unterstellen, dass sie versuchen, Antworten auf die Herausforderungen der Zeit zu finden. Ich glaube auch, dass Diskussionen über Strukturen, Ämter etc. wichtig sind – aber mit dem Ziel, dass die Kirche ihren Auftrag für die Welt erfüllen kann.

Aber über die Wege dorthin herrscht offenbar große Uneinigkeit. Mit Blick auf die Bischofssynode im Herbst: Sind da Enttäuschungen nicht fast vorprogrammiert?

Mir scheint, dass in den einzelnen Gemeinden kaum ein Bewusstsein vorhanden ist, dass derzeit ein Synodaler Prozess stattfindet. Daher glaube ich auch nicht, dass es bei der Mehrheit der Gläubigen so große Erwartungen gibt. Anders ist es bei jenen, die direkt beteiligt sind.

Die deutsche Kirche hat sich mit ihrem Synodalen Weg sehr klar positioniert, in welche Richtung sich die Kirche entwickeln soll. Sie haben sich – gemeinsam mit drei anderen Frauen – vor über einem Jahr von diesem Weg verabschiedet und das auch in einem Gastkommentar in der Welt publik gemacht. Später haben Sie dann einen Brief an den Papst geschrieben und von ihm auch eine zustimmende Antwort erhalten. Wie sehen Sie diesen Schritt rückwirkend?

Wir waren sehr überrascht und sehr erfreut über den Brief des Papstes: in welcher Klarheit er geantwortet hat, wie schnell die Antwort kam. Nachdem wir aus Rom die Erlaubnis bekommen hatten, haben wir diesen Brief dann auch veröffentlicht, um die Inhalte der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

"Man versteht das Christentum falsch, wenn man es allein von der Institution her versteht."

Sehen Sie sich mit den drei anderen Frauen als Keimzelle einer größeren, breiteren Bewegung?

Die vielen positiven Rückmeldungen auf den Papstbrief haben schon gezeigt, dass wir mit unserer Sorge um den Weg der Kirche in Deutschland nicht allein stehen. Andererseits gehören wir keiner formalen Bewegung an.

Nun hat man jedenfalls gesehen, dass die Bruchlinien sehr tief sind – und sie haben sich im letzten Jahr eher noch weiter vertieft. Kann das am Ende des Tages gut ausgehen?

Der Eindruck ist, dass Deutschland hier vorausgehen und für die Gesamtkirche Dinge durchboxen möchte, von denen dann alle – aus Sicht des Synodalen Weges – profitieren. Im Sinne von „Wir schaffen das für die Welt“. Ich bin froh, dass es jetzt Gespräche gibt zwischen Rom und den deutschen Bischöfen und hoffe, dass sie zu einer Verständigung führen und auch zu einer Vergewisserung, wo wir stehen. Ich bin nicht gegen Reformen, nicht gegen die Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, nicht gegen das Bemühen um eine zeitgemäße Sprache. Aber ich meine, dass wir nicht nur über Ämter, Macht und Strukturen reden dürfen, sondern vor allem auch von Gott sprechen müssen. Wie es Julian Barnes auf den Punkt brachte: „Ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn.“ Ich habe dies häufig gehört, das Bedauern, nicht glauben zu können. Das müsste uns dazu veranlassen, uns viel intensiver über den Glauben und unsere Hoffnung auszutauschen.

Warum ist aus Ihrer Sicht der Synodale Weg mit der katholischen Lehre nicht vereinbar?

Es hat mich gestört, dass traditionelle theologische Argumente nicht mehr gezählt haben als einzelne Meinungen. Dass man auch Laien einbezieht, ist ja schon jetzt möglich und ich bin sehr dafür. Aber dafür braucht es keine neuen Gremien, wie sie jetzt geplant sind.

"Der Eindruck ist, dass Deutschland hier vorausgehen und für die Gesamtkirche Dinge durchboxen möchte. Im Sinne von 'Wir schaffen das für die Welt'."

Wie beurteilen Sie die Erklärung der Bischöfe zur Abgrenzung vom rechten Rand des politischen Spektrums?

Ich bin nicht sicher, ob es dieser Stellungnahme in dieser Form bedurft hätte. Aber Bischöfe sollen sich zu Wort melden, wenn es um den Schutz des menschlichen Lebens geht, um die Menschenwürde, um Solidarität und Gemeinschaftssinn.

Aber kommt die Gefahr – gerade auch für die Kirche – nur von rechts?

Ich bin gegen Wahlempfehlungen von Bischöfen. Politisches Engagement halte ich für wichtig, wenn es um die Verteidigung der Menschenwürde geht. Wenn man hier problematische Tendenzen in der Gesellschaft oder in bestimmten Parteien erkennt, sollten Bischöfe das auch ansprechen. Dann sollte man das aber auch so differenziert tun, dass es nicht nur gegen eine Richtung geht.

Ein Dokument aus dem Vatikan zur Segnung von Homosexuellen hat für viel Irritation gesorgt – und letztlich beide Seiten enttäuscht. Für die einen war es viel zu wenig weitgehend, für die anderen ein Abgehen von der kirchlichen Lehre.

Das Signal aus Rom war eines gegen Ausgrenzung und für ein Verständnis von Segen, das ohne moralische Voraussetzungen auskommt – wie etwa der Segen am Ende der Messe, der allen gilt. Dass der Eindruck erweckt wird, die Kirche könne die Beziehung selbst segnen, ist sicher eine Schwäche des Dokumentes.

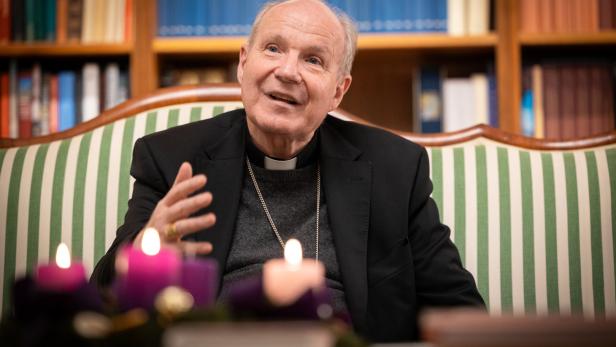

Katharina Westerhorstmann

geb. 1974 in Paderborn; Studien der Germanistik, Kulturwissenschaft, Philosophie und Theologie in Münster und Paderborn; seit 2020 Professorin für Theologie und Medizinische Ethik der Franciscan University of Steubenville (Ohio, USA) für den Campus in Gaming (Bez. Scheibbs/NÖ).

Synodaler Weg

Ab 2019 Mitglied des „Synodalen Wegs“ der deutschen Kirche; 2023 gab sie ihren Rückzug aus dem Projekt bekannt.

Zunächst gaben sie ihrem Unmut über die Entwicklungen beim „Synodalen Weg“ in einem Gastkommentar in der Welt Ausdruck. Bei dem von der deutschen Kirche (Bischöfen und Laien) als Reaktion auf die Missbrauchskrise ins Leben gerufenen Prozess würden „auch zentrale katholische Lehren und Überzeugungen in Zweifel gezogen“. Die deutsche Kirche entferne sich „mehr und mehr von der Weltkirche“. Deshalb würden sie ihr Mandat niederlegen, schrieben Katharina Westerhorstmann, die Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, die Theologin Marianne Schlosser und die Journalistin Dorothea Schmidt im Februar 2023. Im November legten sie ihre Sicht der Dinge in einem direkt an Papst Franziskus gerichteten Brief noch einmal dar. Dieser Brief blieb unveröffentlicht, nicht aber das – für vatikanische Usancen äußerst bemerkenswert – nur wenige Tage später abgefasste Antwortschreiben des Papstes. Darin gab Franziskus den vier Frauen recht und äußerte sich ablehnend dazu, „in einer gewissen Selbstbezogenheit die immer gleichen Themen zu erörtern“.

Kommentare