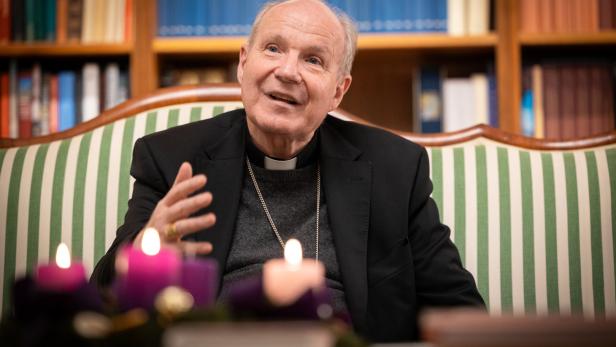

Schönborn: "Hinter dem Kitsch steckt oft ein echtes Gefühl"

„Das zutiefst im Menschen sitzende Bedürfnis nach Transzendenz ist nicht wegzubringen“

(Christoph Schönborn)

KURIER: Herr Kardinal, Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten; und bei uns: Teuerung, Verunsicherung, Polarisierung in Politik und Gesellschaft. Was sagt man da als katholischer Bischof zu Weihnachten?

Christoph Schönborn: Die Weihnachtsbotschaft ist dort angekommen, wo sie ihren Platz hat, nämlich in einer Krisenzeit. In Palästina, wo Jesus geboren ist, waren Zeit und Umstände seiner Geburt alles eher als gemütlich. Kurz nach seiner Geburt musste er mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Das sind alles Dinge, die wir ausblenden, weil wir Weihnachten als das liebliche Fest feiern. Aber die Realität war nicht wesentlich anders als heute.

Sind die Menschen überhaupt noch für den Kern des Festes empfänglich?

Ich denke schon, aber sie kennen den Kern kaum mehr. Wenn man den Straßenumfragen glaubt, was zu Weihnachten eigentlich gefeiert wird, ist da sehr viel Ratlosigkeit und Unwissenheit. Der Weihnachtsmann? Ein Elch? Jingle Bells?

Und wenn Sie wer fragt, was es am Heiligen Abend zu feiern gibt, was sagen Sie dann?

Gott wollte unter uns Menschen sein. Dort, wo Krisen sind, ist er solidarisch mit denen, die diese Krisen erleiden.

Einer Studie der Bundeswehr Universität in München zufolge gehen nur noch 14 Prozent der Deutschen zu Weihnachten in die Kirche. In Österreich wird das nicht viel anders sein. Wie sehen Sie das?

Wir leben in einem Land, in dem Religionsfreiheit herrscht. Der Kirchgang am Sonntag war für Katholiken wie Protestanten jahrhundertelang selbstverständlich. Das ist vorbei. Aber das Gespür für das Religiöse ist deswegen nicht aus unserer Welt verschwunden. Es stellt uns vor die Herausforderung, die frohe Botschaft neu zu verkünden. Damit das gelingt, muss sie allerdings erst bei uns selber neu ankommen.

Die Sehnsucht ist da. Aber das christlich Codierte ist weg …

Es ist nicht weg. Aber es muss neu buchstabiert werden.

Plagt Sie nie die Vorstellung, wir könnten eines Tages vor dem leeren Stephansdom so ratlos stehen wie vor den Pyramiden?

Man steht immer noch vor den Pyramiden und wundert sich, dass die Pharaonen so an das ewige Leben geglaubt haben. An diese Urbotschaft, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, erinnert auch jeder Kirchturm, der in den Himmel weist. Der Brand von Notre-Dame in Paris hat weltweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Das zutiefst im Menschen sitzende Bedürfnis nach Transzendenz ist nicht wegzubringen. Es ist eine Urerfahrung, die schon Augustinus gemacht hat, noch bevor er Christ wurde. „Du hast uns auf dich hin geschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in Dir“, schreibt er am Anfang seiner „Bekenntnisse“.

„Wenn man fragt, was zu Weihnachten gefeiert wird, ist da sehr viel Ratlosigkeit und Unwissenheit“

Warum gelingt es den christlichen Kirchen nur in geringem Ausmaß, diese Sehnsucht für sich fruchtbar zu machen?

Ich würde es umgekehrt sehen und dort hinschauen, wo es gelingt, weil das Gelingen ja eher das nicht Selbstverständliche ist. Das Selbstverständliche ist eine säkulare Gesellschaft, die sich mit dieser Welt begnügt, und die sehr stark auf Selbstverwirklichung ausgerichtet ist. Am 5. Jänner werde ich in Augsburg bei einer Glaubenskonferenz reden, an der 10.000 junge Leute teilnehmen. Ich werde dort sicher der Älteste sein. Die Frage ist also nicht, warum es nicht gelingt. Sondern: Warum gibt es solche Phänomene?

Aber sind das nicht nur einzelne Glutnester?

Es sind Glutnester. Aber wer sagt, dass sie ein verlöschendes Feuer sind und nicht der Anfang eines neuen Feuers?

Wie würde eine Welt ohne Krippe ausschauen?

Wesentliches würde fehlen. Ein Kind ist uns geboren, heißt es beim Propheten Jesaja. Das ist ein Urbild, das in Betlehem eine direkte Verbindung zur Gottesfrage bekommen hat. Gott neigt sich herab. Er macht sich klein. Max Picard, der Schweizer Denker, sagte einmal, dass Gott uns nicht erschrecken wollte. Deshalb ist er als kleines Kind zu uns gekommen.

Der Kitsch, der Glitter, das Lametta stören Sie nicht?

Vor vielen Jahren habe ich mit zwei anderen Dominikanern in einem Slum von Manila die Christmette gefeiert. Neben mir stand ein Mädchen mit Engelsflügeln aus Plastik. Plötzlich hat der eine Flügel an einer Kerze Feuer gefangen. Die Aufregung war groß! Danach sind wir von diesen armen Leuten mit einem Festessen bewirtet worden. Ja, Kitsch, aber sehr echt. Hinter dem Kitsch steckt sehr oft ein echtes Gefühl.

Sie sind Ende Oktober von der Weltsynode aus Rom zurückgekehrt, mit der Papst Franziskus die Kirche erneuern will. Hat er Erwartungen geweckt, die nun zwangsläufig enttäuscht werden?

Franziskus hat immer wieder deutlich gemacht, dass es in dieser Synode nicht primär um diese oder jene Entscheidung geht. Worum es geht, das ist ein Kulturwandel. Es geht um die Frage: Wie sieht der Modus operandi (Funktionsweise; Anm.) einer Kirche aus, in der alle Anteil haben an der Gemeinschaft, an der Verantwortung und an derselben Sendung?

Die Vorstellungen darüber klaffen allerdings weit auseinander …

Die Erfahrung, die wir in diesem Monat in Rom gemacht haben, war unglaublich inspirierend, weil es um ganz elementare Dinge ging. Und um die Frage: Können wir überhaupt noch zuhören, was den anderen bewegt?

Die Kirche in Deutschland hat mit ihrem „Synodalen Weg“ Synodalität als Auftrag begriffen, die Kirche im großen Stil umzubauen. Wie konnte sie den Papst so offenkundig missverstehen?

Das ist mir auch ein Rätsel. Ich fürchte, dass der Ansatz nicht der beste ist. Auf der Weltsynode in Rom im Oktober hat der deutsche Synodale Weg kaum eine Rolle gespielt. Das liegt daran, dass die Kirche in den anderen Kontinenten beim Miteinander ein ganzes Stück weiter ist als wir in Europa.

Ist die Furcht vor einer Kirchenspaltung übertrieben?

Ich halte diese Furcht für übertrieben. Aber ich will die deutsche Kirche nicht kommentieren. Wir müssen als Kirchen in Europa insgesamt aus unserer Selbstbezogenheit herauskommen. Ich werde nie die afrikanische Ordensfrau vergessen, die in Rom den Impuls gegeben hat für das Thema digitaler Kontinent. Diese Wachheit! Da habe ich mir gedacht: Wir haben Aufholbedarf.

Aber macht die Digitalisierung die Frage nach der Stellung der Frau in der Kirche weniger dringlich?

Nein. Für mich sind drei große Themen auf der Synode von entscheidendem Gewicht gewesen: die Armutsfrage, die Frau in der Kirche und das digitale Thema. Mich haben die Frauen aus Asien und Afrika auf der Synode sehr beeindruckt. Das ist ein riesiges Potenzial.

Viele, die sich zu Beginn seines Pontifikats hinter Franziskus scharten, sind vom Papst enttäuscht. Sogar in der Frage der viri probati (Weihe verheirateter „bewährter“ Männer; Anm.) hat er nach der Amazonien-Synode anders entschieden, als viele gehofft hatten …

Er hat sich nicht anders entschieden. Er hat sehr jesuitisch gesagt: Hier ist noch nicht genug unterschieden worden. Am Anfang der Amazonien-Synode habe ich gefragt, warum es 1.200 kolumbianische Priester in den USA und in Kanada gibt. 200 von ihnen würden genügen, um in Amazonien das Priestermangelproblem zu lösen. Aber dort verdient man halt nichts. Dass jetzt unbedingt der Durchbruch der viri probati kommen müsse, war eine europäische Agenda. Die Realität in Südamerika sieht etwas anders aus.

Aber könnte nach der nächsten Synode die europäische Enttäuschung über den Papst nicht noch größer sein, weil die Erwartungen noch größer sind?

Das ist für mich ein Déjà-vu. Das hat es schon bei Paul VI. gegeben: Zuerst der hochgelobte „Papst des Konzils“ – und in den letzten Jahren der verfemte „Pillenpapst“. Man sollte besser hinhören, was Franziskus wirklich bewegt. Hat man verstanden, warum er seine erste Reise in Italien auf die Insel Lampedusa gemacht hat? Den europäischen Bischöfen ist es bis heute nicht gelungen, eine gemeinsame Stellungnahme zur Migration zu formulieren. Aber vom Papst ist man enttäuscht, weil man nicht die eigene Agenda verwirklicht sieht. Die Frage, ob die Priester heiraten dürfen oder nicht, ist – pardon – nicht die Frage, die die Menschheit am meisten bewegt. Das Engagement von Franziskus für Klimagerechtigkeit und eine Wirtschaft, die nicht tötet, seine Option für die Flüchtlinge und deren Not, das sind die Prioritäten, um die es in der heutigen Welt wirklich geht. Die jungen Leute, die „No future“ sagen, haben das verstanden.

Kommentare