Warum die rechtsextreme AfD gerade im Osten so erfolgreich ist

Björn Höcke bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arnstadt: Die AfD in Thüringen könnte in zwei Wochen stärkste Kraft bei der Landtagswahl werden

"Thüringen darf nicht Nordrhein-Westfalen werden!" Der Satz fiel bereits in den ersten Minuten der TV-Debatte im MDR mit den Thüringer Spitzenkandidaten. Sein Urheber: AfD-Landes-Chef und Rechtsextremist Björn Höcke.

Der ganze Wahlkampf der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD läuft so: Das Motto ist einmal mehr die Abgrenzung zum "links-grünen", "woken" Westen. "Der Osten macht’s", steht auf den Plakaten, daneben Höcke, lässig mit Pilotenbrille und krawattenlos im Anzug.

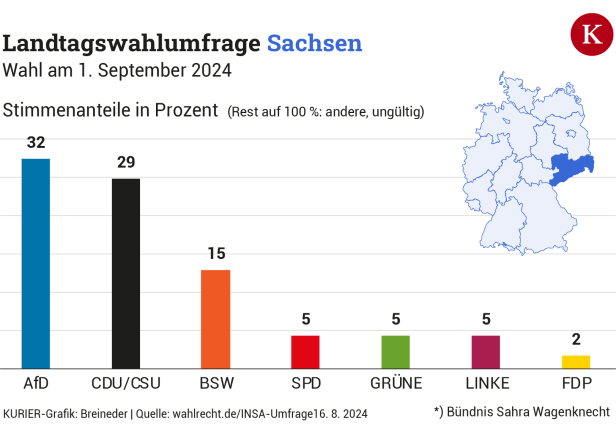

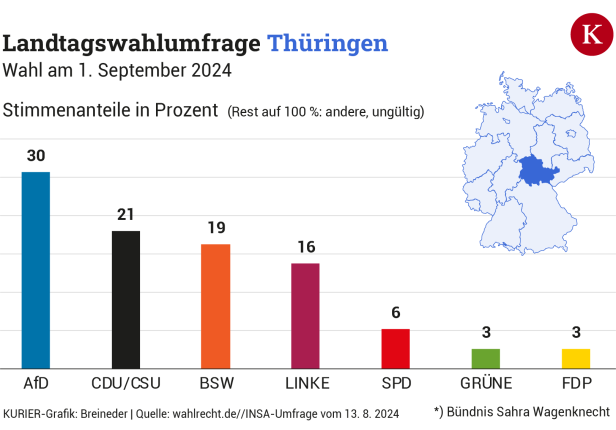

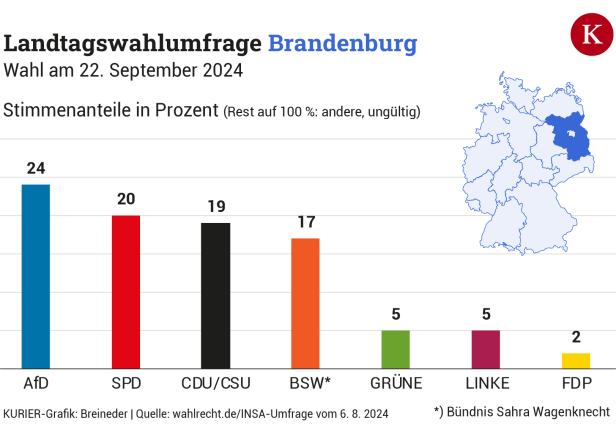

Auch ohne Befeuerung der AfD ist die ewige Ost-West-Debatte längst wieder entbrannt – seit die AfD in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo am 1. und 22. September gewählt wird, seit Monaten, zeitweise sogar mit 35 Prozent, in den Umfragen stimmenstärkste Partei ist. Seitdem wird diskutiert, warum sie – auch wenn sie in der gesamten Bundesrepublik Deutschland Stimmenzuwächse verzeichnet – gerade in Ostdeutschland so stark ist.

Schnell gelangt man in der Debatte zum "Minderwertigkeitsgefühl" der "Ossis". So argumentiert der Soziologe Dirk Oschmann, der im Vorjahr mit seiner Diagnose des "Ostens" als "westdeutsche Erfindung" bekannt wurde. Der Westen habe die ehemaligen DDRler zur eigenen Erhöhung herabgewürdigt; die AfD greife diese Gefühlslage auf. Kritiker sehen diesen Grund als zu einfach, werfen Oschmann eine Negierung realer Unterschiede vor.

Dieser Tage zählt der Soziologe Steffen Mau zu den gefragtesten Gesprächspartnern. Oschmann entgegnet er: "Wer in der Ost-West-Debatte mit Schuldbegriffen operiert, ist schon auf dem Holzweg."

Soviel vorweg: Den einen Grund gibt es nicht.

Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude am 26. Juni 2024 in Halle, wo Höcke wegen Verwendung einer verbotenen Parole aus der Nazizeit angeklagt wurde.

Das Erbe der DDR

Da wäre zunächst die innerdeutsche Abwanderung nach dem Mauerfall. Dem Statistischen Bundesamt zufolge zogen zwischen 1991 und 2022 rund 1,2 Millionen Menschen mehr von Ost nach West als umgekehrt. Die Abwanderung plus eine geringere Zuwanderung aus dem Ausland ergibt eine Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung im Osten.

Die Folge: verwaiste Dörfer ohne junge Bevölkerung, denen zivilgesellschaftliche und soziale Strukturen, Vereine und Gemeinschaften fehlen. Der bulgarische Politologe Ivan Krastev nennt es "demografische Angst": Schrumpfende Gesellschaften sind verschlossener, fremdenfeindlicher und rassistischer – auch wenn weniger Migranten in Ostdeutschland zu finden sind als in den westdeutschen Bundesländern. Eine fremdenfeindliche Partei wie die AfD weiß, diese Ressentiments zu schüren.

Mau widerspricht in seinem Buch "Ungleich vereint" dem Vorwurf einer Demokratie- und Politikverdrossenheit im Osten, die allzu gern auf die DDR-Diktatur zurückgeführt wird. Die Wahlbeteiligung ist vor allem bei Regionalwahlen hoch, bei den letzten Landtagswahlen im Osten höher als im Westen (Thüringen 2019: 64,9 Prozent; NRW 2022: 55,5 Prozent). Dass sie bei der Bundestagswahl hingegen niedriger ausfällt, habe viel mehr mit einer "Parteienpolitikverdrossenheit", nennt es Mau, mit den Großparteien zu tun, die nach der Wende über den Osten "gestülpt" wurden. Das belege nicht nur die Zustimmung für Protestparteien – zu denen neben der AfD auch das Bündnis Sahra Wagenknecht zählt – sondern auch die Entwicklung, dass immer häufiger parteilose Kandidaten in Gemeinde- und Landesämter gewählt würden.

Und dann wäre da noch das Fehlen einer 1968-Bewegung, die in der BRD die Generationen gezwungen hat, sich mit der eigenen Verantwortung im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, sowie das Fehlen einer Aufarbeitung der DDR-Verbrechen – die Distanz zu nationalistischen, autoritären Parteien sei daher geringer.

Die Ost-Strategie der AfD

All dem sind sich die Strategen der AfD bewusst. "Infiltration ist eine bekannte Strategie der Unterwanderung durch rechtsextreme Kräfte", beschreibt Mau das aktive Hineingehen in schwache, zivilgesellschaftliche Strukturen. Wenn ein Verein dank Spenden der AfD weiter bestehen kann oder der Feuerwehrhauptmann Parteimitglied ist, sei es in einer kleinen Gemeinde schwer, sich davon langfristig zu distanzieren. Dabei liege der AfD aber wenig an einer Wiederbelebung des Ostens, so Mau, für sie diene der Osten als Instrumentalisierung: "Ziel ist freilich der gesamtdeutsche Wahlerfolg."

Das Paradoxe dabei, und gleichzeitig stärkste Argument für die These, ist die AfD selbst: einst eine westdeutsche Professorenpartei mit nach wie vor viel westdeutschem Personal, selbst im Osten. Der Thüringer AfD-Chef Höcke ist geboren im verhassten Nordrhein-Westfalen, lebte die meiste Zeit im "Westen".

Das Landgericht Halle verurteilte den Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Anfang Juli zu einer Geldstrafe von insgesamt 16.900 Euro.

Vielleicht wie Bayern – und das ist "okay"

Mau plädiert wie so viele für einen Abbau der ökonomischen, unsichtbaren Mauer, die nach wie vor von der Nordgrenze Bayerns bis zur Ostsee verläuft: Ob Vermögensverteilung oder Höhe des Einkommens, Erwerbsquote oder Führungspositionen – der Westen steht in diesen Fragen stets besser als der Osten da. Zudem fordert Mau mehr direkte Partizipationschancen wie Bürgerräte – um jene zu erreichen, die sich von den Parteien nicht abgeholt fühlen. Denn die größte Wählergruppe sind nach wie vor die Nicht-Wähler.

Gleichzeitig betont Mau, dass "sich kulturelle Prägungen nicht einfach abschütteln lassen." Und das sei okay. "Wir werden uns daran gewöhnen, die Besonderheiten Ostdeutschlands als regionale Eigenarten neben anderen anzuerkennen – siehe Bayern."

Kommentare