Was bleibt von der DDR? "Mehr als Mauer und Stasi"

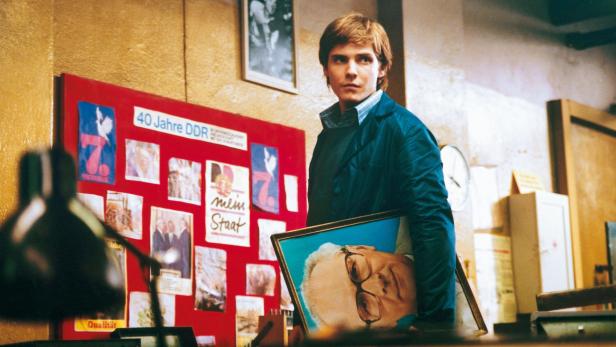

Film "Good Bye, Lenin!": Alex hält die DDR für seine Mutter auch noch nach 1989 am Leben. Viele Ostdeutsche fühlten sich nicht gehört.

"Beschönigung der Diktatur" und ein Hauch "Ostalgie" – Katja Hoyers "Diesseits der Mauer" über den Alltag in der DDR sorgt für teils heftige Debatten in Deutschland. Das Buch erscheint zu einer Zeit, in der die AfD in Umfragen bundesweit bei 20 Prozent liegt und die Partei ihren ersten Landesrat und Bürgermeister stellt. Doch das Hoch der Rechtspopulisten im Osten allein auf das Erbe der Wende zurückführen, greife zu kurz, so die Historikerin.

KURIER: Sie schreiben, Ostdeutschland sei mehr als Stasi und Mauer – nämlich?

Katja Hoyer: Nicht jeder, der in der DDR gelebt hat, hat Tag und Nacht über Pressefreiheit und Stasi nachgedacht. Das war natürlich Teil des Lebens. Aber die Menschen haben gearbeitet, sind in den Urlaub gefahren, haben Familien gegründet. Sie haben mit, gegen und am Staat vorbei gelebt. Ich will das Bild vervielfältigen und aufzeigen, dass es 16 Millionen Geschichten der DDR gibt – von den Menschen, die dort gelebt haben.

In Großbritannien wurde Ihr Buch gelobt, in Deutschland warfen Ihnen einige Kritiker "Ostalgie" vor, dass Sie die Diktatur verharmlosten.

Man muss schon einiges weglassen, um aus dem Buch herauszulesen: "Oh, das war aber schön damals, das wollen wir wiederhaben, mitsamt Stasi, Diktatur und Unterdrückung." Ich habe eher das Gefühl, dass da etwas auf mich projiziert wird, was schon lange in der Gesellschaft vorherrscht.

Ein Wahlkampfplakat zeigt Robert Sesselmann von der AfD, der in Thüringen zum ersten AfD-Landrat wurde.

Ein Ost-West-Denken, das in Deutschland immer noch vorherrscht und polarisiert?

Nach wie vor wird gern auf diese gesellschaftlichen Konzepte "typisch ostdeutsch", "typisch westdeutsch" zurückgegriffen, um Unterschiede einfach zu erklären, meist von außen und oben herab. Gleichzeitig gibt es Erfahrungen, die nur auf eine der beiden Gruppen zutreffen – wie den Alltag in der DDR oder in der BRD. Nächstes Jahr wird das 75. Jubiläum der westdeutschen, jetzt gesamtdeutschen Verfassung gefeiert. Viele Ostdeutsche merken an, man könnte zumindest ansprechen, dass sie bei dieser Geburtsstunde gar nicht dabei waren. Davon auszugehen, dass Ostdeutsche diese westdeutsche Geschichte als ihre eigene empfinden, ist für viele schwierig.

Es sind jedenfalls noch immer eine Menge Wut und Resistenz gegen dieses Deutungsmuster verbreitet. Sonst würde das Buch nicht so polarisieren.

Nach wie vor gibt es strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West: Die Menschen im Osten verdienen im Schnitt weniger, die Abwanderung ist größer, weniger Ostdeutsche haben Spitzenpositionen inne. Inwiefern nutzt das der AfD im Osten?

Sonneberg in Thüringen, wo gerade der erste AfD-Landrat gewählt worden ist, hatte in der DDR Industrie, die nach der Wende abgebaut wurde. Man hat der Privatisierung freien Lauf gelassen, ganze Wirtschaftszweige fielen weg. Westdeutsche Berater kamen und dachten, sie müssten den Ossis jetzt erklären, wie alles funktioniert – etwa im Schulsystem. Meine Lehrerinnen haben nach dem Unterricht hinter der Schule geweint: 30 Jahre hatten sie den Beruf gemacht, dann kam jemand von außen, der ihnen erklärte, was sie zu tun hatten.

Man gab den Menschen das Gefühl, sie hätten ihr Leben jahrzehntelang falsch geführt. Wenn die Jungen heute von dort wegziehen, weil die Chancen fehlen, bleibt diese Mentalität, nicht gehört worden zu sein, übrig. Das weiß die AfD zu nutzen, sie ist vor Ort, redet mit den Menschen, verstärkt die Meinung, dass "die da oben in Berlin" nicht zuhören. Es geht nicht darum, ob das so ist oder nicht, sondern darum, dass es so wahrgenommen wird.

➤ Mehr lesen: Warum die Ampel am Umfragehoch der AfD mitschuld ist

Katja Hoyer war vier Jahre alt, als die Mauer 1989 fiel. Sie ist Historikerin und Journalistin und lehr am King's College in London.

Darüber sind die Menschen so verärgert, dass sie bereit sind, eine Partei zu stärken, die der Verfassungsschutz als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft und der demokratiefeindliche Züge nachgesagt werden?

Viele AfD-Wähler sagen, sie waren schon 1989 auf der Straße gegen ein Regime, das vorschreiben wollte, wie man zu leben habe, heute sei es etwa mit dem Heizungsgesetz ähnlich. Die Menschen wollen gehört werden, alles andere ist zweitrangig. Viele sehen ihre Wahl nicht als demokratiefeindlich, sondern als Form der Demokratie. Die AfD genießt gerade aber auch im Westen enorme Zuwächse, etwa in Nordrhein-Westfalen, das traditionell als Spiegel der Bundesrepublik gilt. Auch dort herrscht Frustration darüber, wie Politik vermittelt wird.

Was müssen die anderen Parteien also tun?

Zuhören. Im Moment besteht das Gefühl, dass nur die AfD mit den Menschen spricht. Bei der Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt lieferten sich CDU und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Armin Laschet, damals CDU-Kanzlerkandidat, hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, hinzufahren. Die AfD war sofort vor Ort.

Man darf nicht davon ausgehen, dass alle AfD-Wähler so radikal sind wie die Partei selbst. Die Leute, mit denen ich geredet habe, sagen oft, sie würden wieder eine andere Partei wählen, würde diese eine "vernünftige" Politik anbieten. Was das bedeutet, muss man eben herausfinden, indem man mit den Leuten spricht. Ein AfD-Verbot oder eine Brandmauer aller gegen die AfD ist keine Lösung. Die AfD ist ein Ventil für etwas, das nicht weggeht, wenn man nur das Ventil entfernt.

➤ Mehr lesen: Die AfD, das blaue Reizthema: Darf man mit Alice Weidel ein Interview führen?

Sie schreiben auch über Angela Merkel, die in der DDR aufgewachsen ist. Wie sehr hat sie als Kanzlerin den Ostdeutschen genützt?

Kaum. In den frühen 90er-Jahren hat sie versucht, das Thema anzusprechen, ist aber immer auf Gegenwind gestoßen. Als bekannt wurde, dass sie für ihre Dissertation einen politischen Aufsatz schreiben musste, machten sich westdeutsche Journalisten auf die Suche nach einem "Ach, wie toll ist doch der Marxismus"-Text. Sie hat gelernt, ihre Herkunft nicht zu betonen. Sie hat gelernt, ihre Herkunft nicht zu betonen. In Ostdeutschland wurde ihr das oft vorgeworfen. Erst in ihrer letzten Rede kritisierte sie, wie verkürzt oft über die DDR gesprochen würde. Andererseits, hätte sie es mehr thematisiert, wäre es in ihrer politischen Karriere wohl nicht so schnell bergauf gegangen.

Auch Alt-Kanzlerin Merkel, hier auf einem Schulfoto von 1971, wuchs in der DDR auf. Zum Thema machte sie das nie – es hätte ihr wohl mehr geschadet als genutzt.

Zwar verringert sich die Lohndifferenz kontinuierlich, doch nach wie vor verdient man im Westen Deutschlands mehr als im Osten – 2022 im Schnitt 13.000 Euro brutto. Dafür ist die Lohnlücke zwischen Mann und Frau im Osten geringer. Lange zogen mehr Menschen aus dem Osten in den Westen, 2017 drehte sich der Trend. Der Grund: Wirtschaftsboom und vergleichsweise niedrige Wohnkosten.

Merkel hat die CDU in die Mitte gerückt. Inwiefern hat das die AfD gestärkt?

Merkel war innerhalb der CDU weit links angesiedelt und hat die CDU in die Mitte geholt. Rechts davon gab es erst mal eine Weile nichts, bis irgendwann ganz außen die AfD aufschien. Deshalb wird ja auch gerade innerhalb CDU/CSU debattiert, wo sich die Partei künftig ansiedeln soll. Viele Menschen sehen auch deshalb die Parteiauswahl, wie sie im Moment existiert, als problematisch an, und gehen nicht mehr wählen. Oder stimmen für die AfD.

CDU-Vorsitzender Friedrich Merz nimmt sich ja zumindest rhetorisch ein Beispiel an der AfD. Ist das dann der richtige Weg?

Er hängt sich sehr an populistischen Kleinigkeiten fest, vom Gendern über eine bestimmte Wortwahl, die er verwendet. Den meisten Leuten aber geht es darum gar nicht, sondern um die große Richtung der Politik. Und sie spüren glaube ich auch, dass die Union sich da innerhalb noch nicht ganz einig ist. Mit Unklarheit gewinnt man keine Wahlen. Das gilt für alle Parteien.

Sie sind in Brandenburg geboren. Identifizieren Sie sich als Ostdeutsche?

Ich war vier Jahre alt, als die Mauer fiel. Seit über zehn Jahren wohne ich in Großbritannien. Da werde ich nur als "German" gesehen.

Katja Hoyer: "Diesseits der Mauer: Eine neue Geschichte der DDR 1949-1990". Hoffmann und Campe. 592 Seiten. 29,50 Euro

Kommentare