"Stairway To Heaven": Einer der bekanntesten Rock-Songs wird 50

Saitenweise hängen sie wie reife Früchte an den Wänden. E-Gitarren verschiedener wie legendärer Hersteller. Warten darauf, gepflückt zu werden. Von Könnern, Liebhabern, oder Träumern, denen es egal ist, künftig ein gestörtes Verhältnis zu ihren Nachbarn zu riskieren.

Für sie muss es die Treppe in den Himmel sein, die zum Musik-Store „Klangfarbe“ im Wiener Gasometer rollt. Aber – wo zur Hölle – ist das Schild, auf dem der mündlichen Überlieferung zufolge die Aufforderung steht, man möge doch im Geschäft davon Abstand nehmen, sich am Song „Stairway To Heaven“ zu vergreifen? „Das ist eine Mär. Früher gab’s so etwas Ähnliches bezüglich Deep Purple’s Smoke On The Water. War nicht ernst gemeint“, sagt Philipp, der Mann hinter Maske und Verkaufsstand. Egal, während der Pandemie sei der Absatz erheblich gestiegen. Aktueller Verkaufsschlager? Keine Frage, Gitarren der Firma Fender.

Damit verzupfen sich die Gedanken in jene Zeit, als Rockmusik noch Nächte füllendes Thema war. Helden und Songs geschaffen hat, die trotz ausufernder Selbstverwirklichung Anspruch auf den Soundtrack der Ewigkeit begehrten. Jimmy Page zum Beispiel, den es vor 50 Jahren überkommen ist, Led Zeppelins bekanntestes Stück auf einer Fender Telecaster zum dramatischen Höhepunkt zu bringen. „Stairway To Heaven“ erscheint am 8. November 1971. Auf dem Album, das sich weder durch Namen noch Nummer zu erkennen gibt und deshalb notgedrungen als Led Zeppelin IV in die Musikgeschichte eingegangen ist. Geschadet hat es nicht. Weltweit 37 Millionen Mal verkauft, klebt es bis heute auf Rang 3 im US-Ranking.

Skandalöse Umstände

Römische Ziffern bestimmen die Chronologie der drei Vorgänger. Von einer stetig anwachsenden Fangemeinde hysterisch verehrt, aber von der Musikpresse ignoriert, werden die Briten in den USA zur großen Nummer in der härter ausgelegten Rockmusik. „Whole Lotta Love“ (II) öffnet lasziv polternd neue Sphären, hemmungslose Drogen- und Alkoholexzesse, tabubefreite Sexorgien erfüllen das erforderliche Image der gemeinen Rockband. Wer unbedingt will, kann sich selbst ein Bild davon machen: In seiner Chronik Hammer Of The Gods unterliegt der Journalist Stephen Davis dem chronischen Drang zur Übertreibung.

Unbestritten klar ist die Rollenverteilung in der Gruppe: Jimmy Page, genialer und geschäftstüchtiger, sowie okkulten Anwandlungen nicht abgeneigter Gitarrist und Chef der Band;

Robert Plant, blonder Lockenkopf mit durchdringender Stimme, zum Sexsymbol emporgestiegener, nahe Birmingham aufgewachsener Junge vom Land;

genau wie John Bonham, gehandelt als lautester, aber immer präziser werdender, wegen seines sonst unberechenbaren Verhaltens „das Tier“ genannter Schlagzeuger;

John Paul Jones, meist hinter dem Bass und einer Wand der Seriosität verborgener Multiinstrumentalist;

Und über allen thront Peter Grant, 160 kg schwerer, gewinnsüchtiger, in seiner Loyalität vor keiner handfesten Auseinandersetzung zurückschreckender, oft erpresserisch verhandelnder Manager.

Überwiegend verheerend reagieren die mächtigen Fachmagazine auf das Album Led Zeppelin III. 700.000 Vorbestellungen zum Trotz. „Leerer Bombast“, gleichzeitig „eine lahme Anbiederung an Crosby, Stills and Nash.“ Nicht ganz unberechtigt ist der Vorwurf, in bereits existierenden Bluesnummern zu wildern.

Plagiatsunterstellungen beschäftigen die Gruppe während ihrer gesamten Schaffensperiode. Anfang der Siebziger droht in Kopenhagen die Enkelin des Luftschiffpioniers Graf Ferdinand von Zeppelin mit Klage, weil ihr Familienname von „einer Gruppe schreiender Affen“ durch den Dreck gezogen werde.

Der vernichtenden Beurteilung des Dreier-Longplayers folgt die Trotzreaktion. „Allein die Musik soll im nächsten Album für sich sprechen“, entscheidet Page. Verzweiflung bricht in der Chefetage von Atlantic Records aus, aber es kommt zur einzigartigen Dreistigkeit. Die Platte erscheint ohne Titel, ohne Namen der Band und ihrer Musiker.

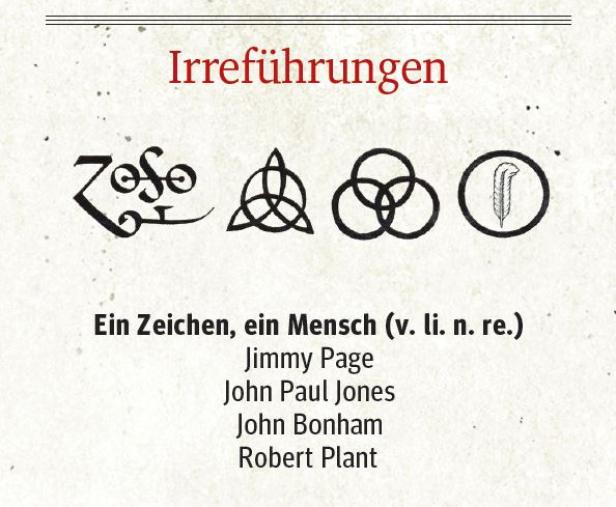

Ein alter, gebückter Mann, ein Reisigbündel auf seinem Rücken als Bild auf einer zerfledderten Tapete zeigt die Vorderseite des Covers. Auf der ausgeklappten Innenseite leuchtet der Eremit aus dem Tarot dem Wanderer den Weg. Ein Freund habe dieses Bild gemalt, sagt Page. Ein Freund, der sich nie zu erkennen gab. Auf der Vinylhülle erscheint der verschnörkelt geschriebene Songtext von „Stairway To Heaven“. Symbole ersetzen die Bandmitglieder – Plant als in einen Kreis gefasste Feder, „ZoSo“ heißt Page.

Kein Schriftzug, vielleicht als Zahl 666 getarnt? Wo ist die schwarze Bestie auf der im Spiegel betrachteten Innenseite?

An den blanken Wahnsinn stößt das Rätselraten im Interpretationsspielraum. Irgendwann wird Page mehr oder weniger glaubhaft versichern: „Wir wollten die Medien ins Chaos stürzen.“

Durch den Opener „Black Dog“ rumpelt ein wiederkehrender Riff, es folgt Bonhams schepperndes Intro zum intensivsten Abgesang einer Ära – „Rock and Roll“. Der erste Anschlag genügt, um zu wissen, was dann kommt. Für die Erkennungsmelodie kramt Jimmy Page all seine Zärtlichkeit aus dem Gefühlsrepertoire ... „There’s a lady who’s sure all that glitters is gold...“, Robert Plant beginnt mit fast leidendem Tonfall seine inhaltlich nicht restlos aufgeklärte, aber poetisch beachtliche Erzählung, die ihm angeblich vor dem Kaminfeuer lümmelnd, eingefallen ist. Einsetzende Drums verschärfen das Tempo, rasend und lauter wird der Song bis ihn Page explodieren lässt.

Grüße vom Teufel

Das Album erlangt Kultstatus. Traditionell bleibt die Aufregung. „Stairway To Heaven“ taucht fortan regelmäßig in diversen Ranglisten der besten Rocksongs aller Zeiten auf, aber erst im Jahr 2020 wird die letzte von mehreren urheberrechtlichen Klagen vom Tisch gewischt. Schon in den 1980ern glaubte ein von allen guten Geistern verlassener US-Prediger beim Rückwärtsspielen des Songs teuflische Botschaften zu hören.

Robert Plant mag das Lied nicht mehr, streicht es entgegen großer Erwartungshaltung aus den Solo-Programmen. Es habe sich abgenützt – als Balladen-Vorlage für zweitklassige Bands.

Jimmy Page mit seiner Gibson mit dem Doppelhals

Und Jimmy Page? Unverwechselbar wird das Bild, wie er bei Led Zeppelins Live-Auftritten zur Gibson mit dem Doppelhals greift, damit beim Treppensteigen in den Himmel alles richtig klingt.

„Über solche Dinge wird auch diskutiert“, sagt Philipp, der Mann in der Klangfarbe. Und kann sich den Zusatz nicht verkneifen: „Vor allem von älteren Semestern.“ Kein Widerspruch, „Thank You“ (übrigens zu hören auf Led Zeppelin II).

Kommentare