Ein "Corona"-Stück aus 1937 im Wiener Theater "Spielraum"

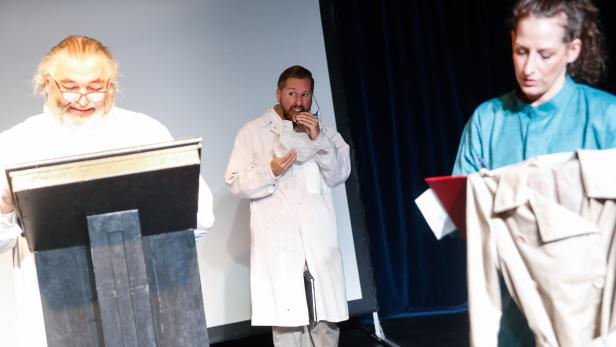

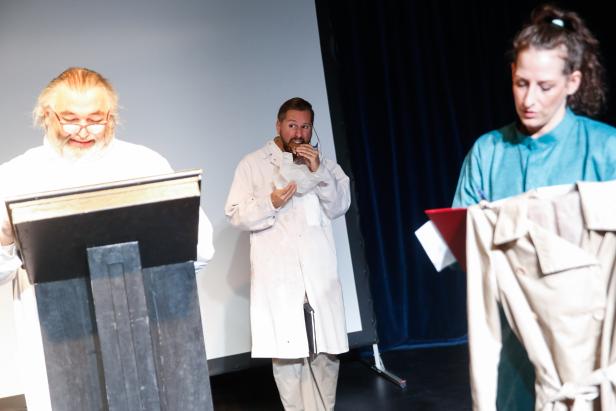

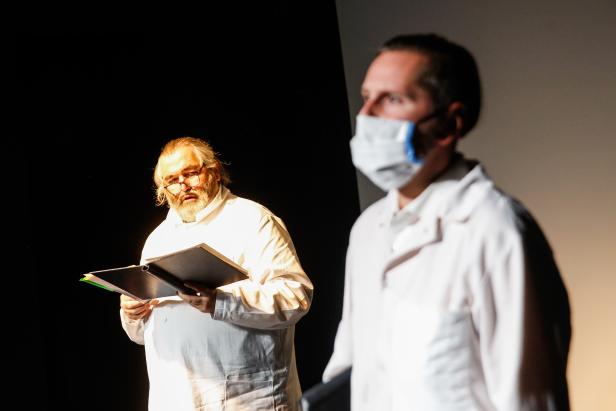

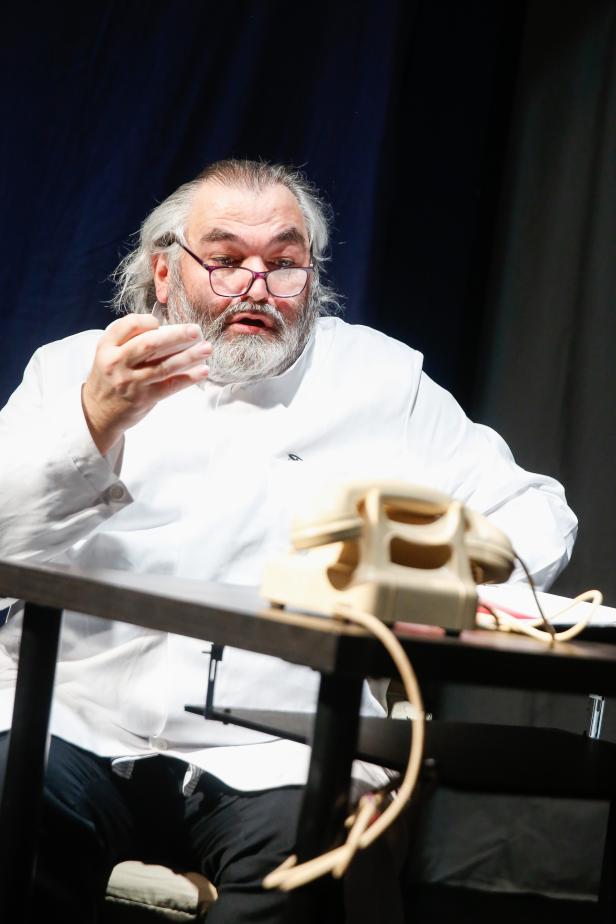

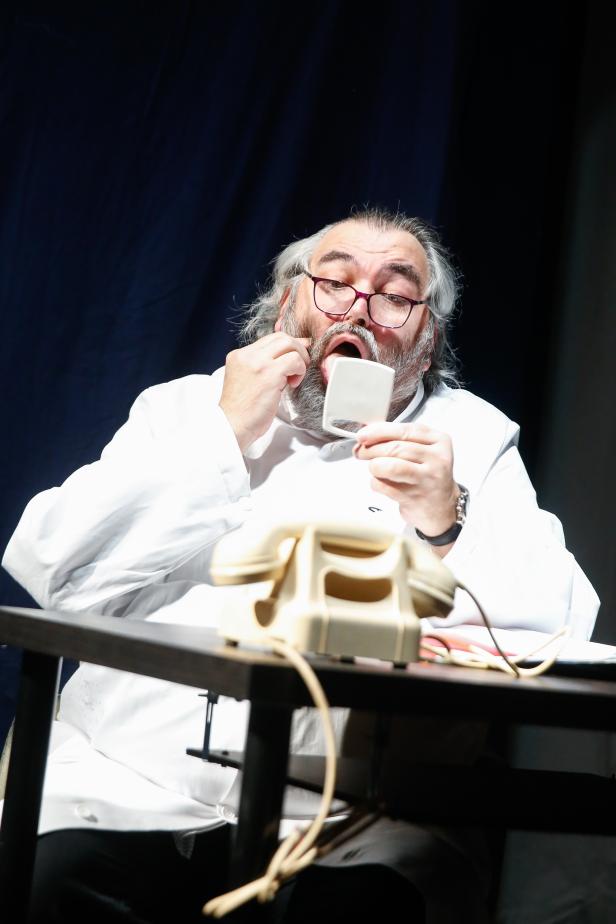

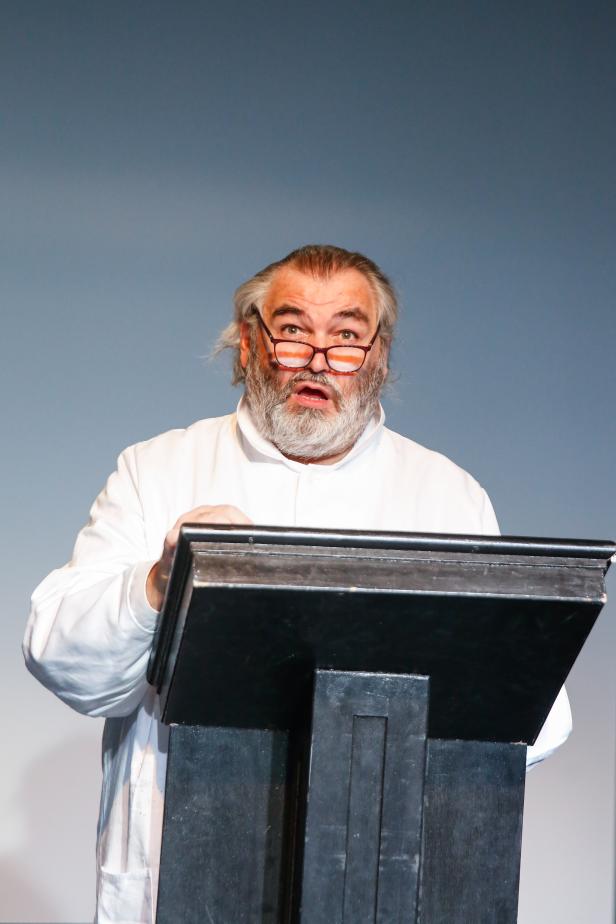

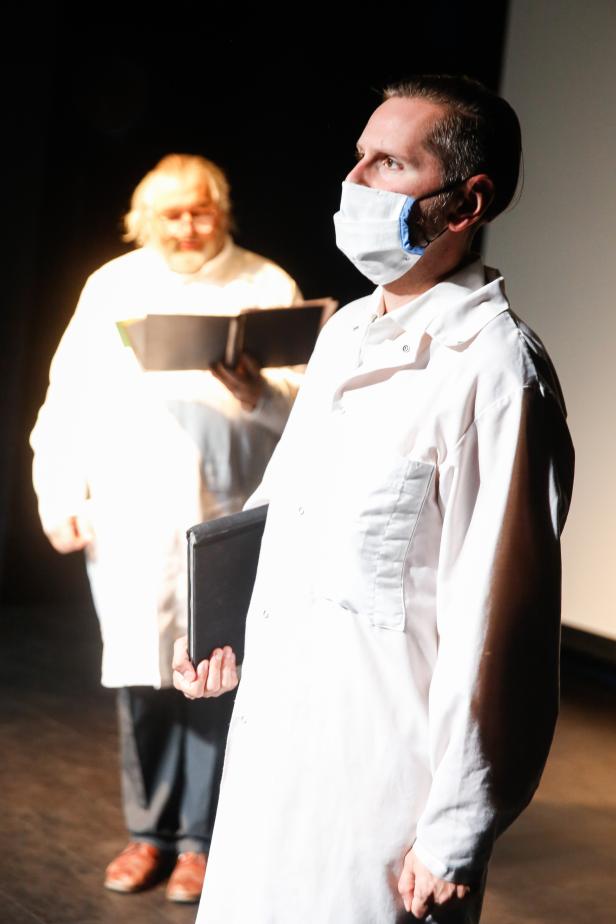

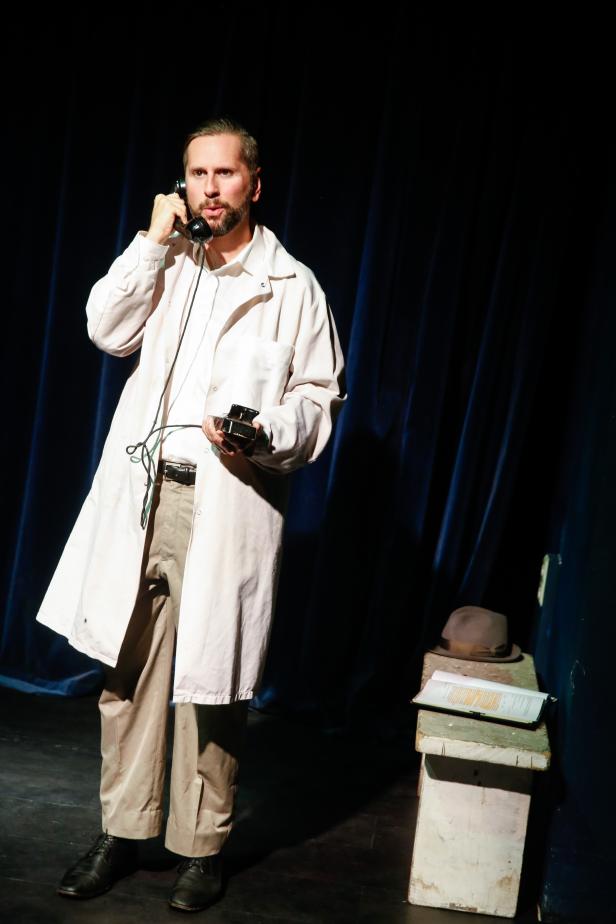

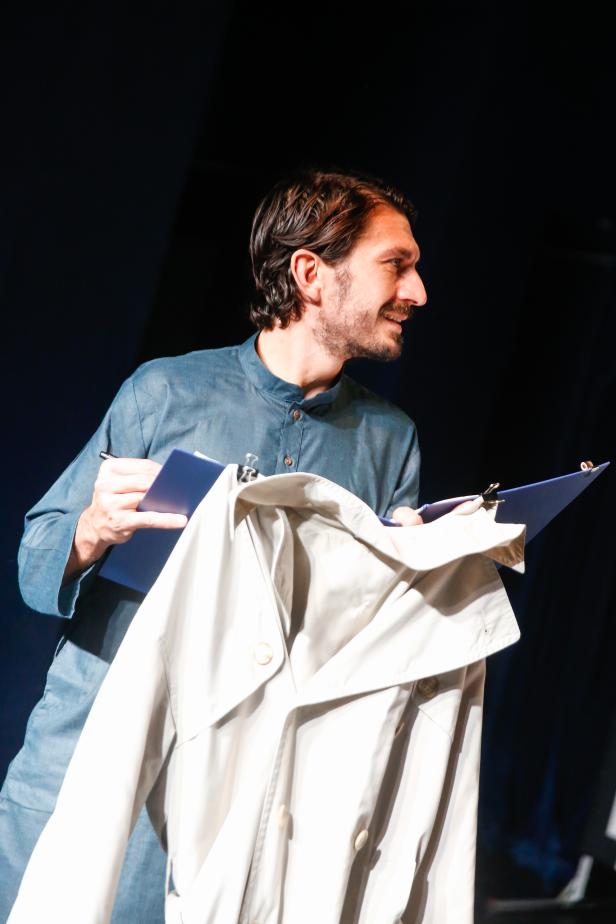

Szenenfoto aus "Die weiße Krankheit" im Theater Spielraum

„Eine Pandemie. Eine Seuche, die lawinenartig die ganze Welt erfasst. In China, mein Herr, taucht jedes Jahr eine neue interessante Krankheit auf – das macht das Elend; aber keine hatte bislang einen solchen Erfolg wie die Tsheng-Krankheit …“ Diese Sätze legte Karel Čapek dem Leiter seiner Lilienthal-Klinik im Stück „Die weiße Krankheit“ – erschienen 1937 (!) in den Mund.

Im Gegensatz zur Pest, die befallen Körperteile schwarz werden lässt, beginnt diese hoch-ansteckende Pandemie mit weißen Flecken – kalt und gefühllos sind diese und breiten sich aus. Der tschechische Autor Karel Čapek, der sich mit aktuellen Phänomenen seiner Zeit auseinandersetzte, wird bei uns kaum gelesen oder gespielt. Als fast einziges ist ein Begriff – weltweit – bekannt, den er in dem Stück R.U.R. (Rossumovi Universální Roboti) verwendet hat: Roboter das sich aus dem Wort in vielen slawischen Sprachen für arbeiten ableitet. In diesem geht es um Auseinandersetzung zwischen Menschen und Maschinen, die eigenständig werden (übrigens 1920 erschienen!)

Kalt und gefühllos

„Die weiße Krankheit“ greift aber neben der körperlichen Pandemie – schon über die Symptome kalt und gefühllos – eine damals in Europa begonnene viel gefährlichere „Krankheit“ auf, den aufkommenden Faschismus und den drohenden Krieg. Čapek lässt einen Außenseiter-Arzt, der am Rande der Stadt ausschließlich Arme behandelt, das Mittel finden, diese Pandemie erfolgreich zu bekämpfen und heilen.

Mehr als szenische Lesung

Das kleine, feine, engagierte auf Literatur-Dramatisierungen spezialisierte Theater Spielraum in der Wiener Kaiserstraße – dem ehemaligen Erika-Kino – hat dieses Stück aus naheliegenden Gründen auf den Spielplan gesetzt – in der Form einer szenischen Lesung. In dieser wird allerdings tatsächlich auch viel gespielt, wenngleich Text aus Mappen vorgetragen wird.

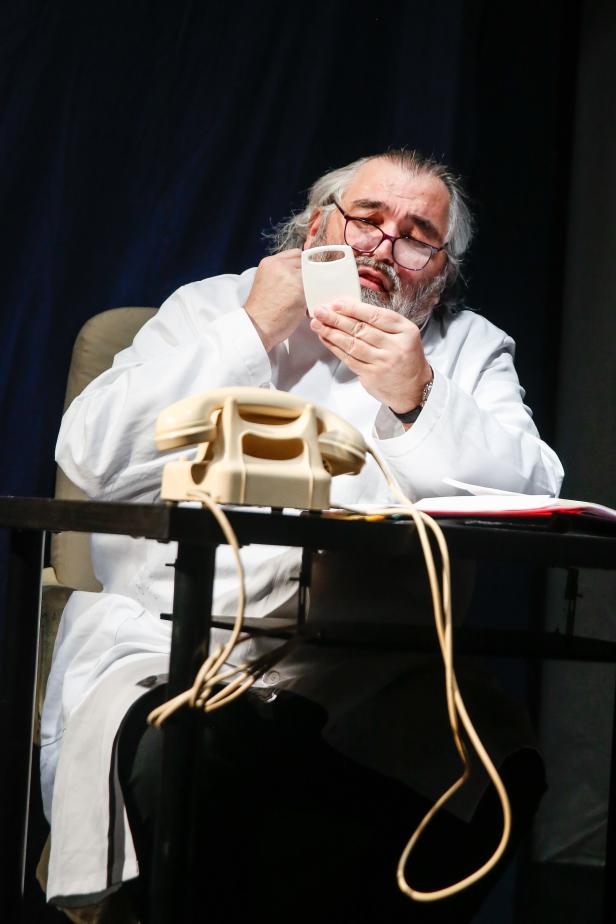

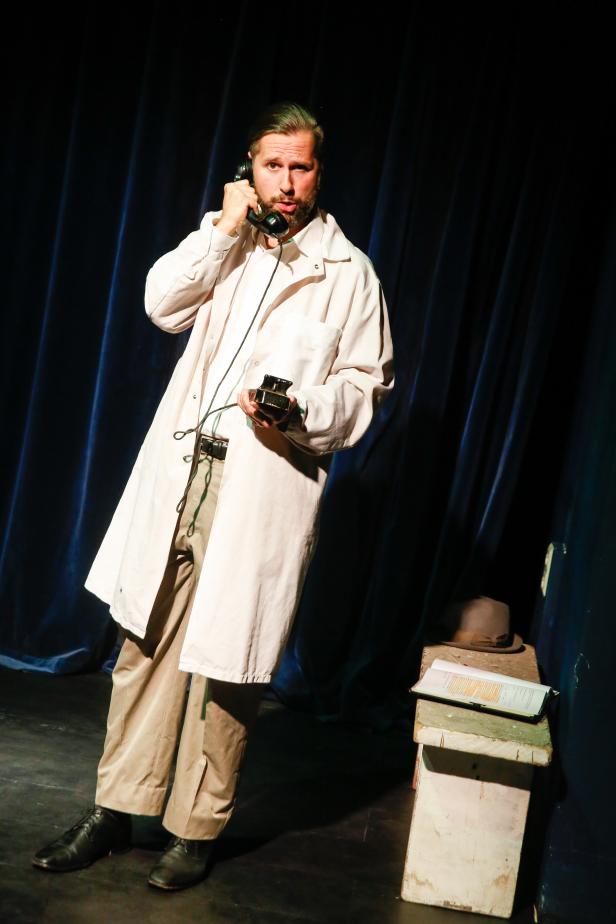

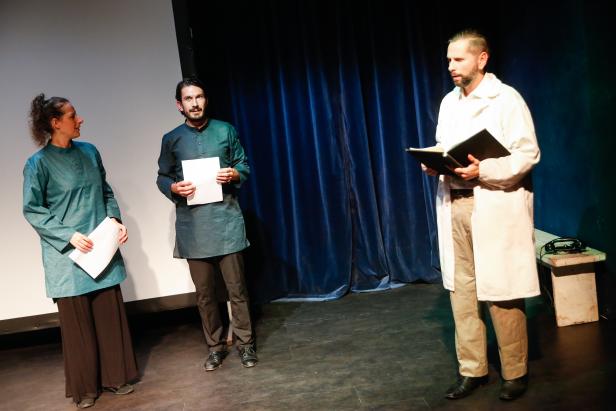

„Gott in Weiß“ vs Armenarzt

Der schon erwähnte Leiter der Klinik, Hofrat, Professor, Dr. Sigelius – als überheblicher „Gott in Weiß“ überzeugend gespielt von Gunter Matzka, lässt diesen Dr. Galén – bescheiden, zurückhaltend, doch in Sache felsenfest standhaft Martin Purth - zunächst abblitzen. So nebenbei erfährt der titelsüchtige Klinikleiter, dass Galén Assistent bei seinem Schwiegervater, der zuvor die Lilienthal-Klinik geleitet hatte, war. Ja, der hatte sogar immer wieder von dem Dr. Kindskopf wie der Schwiegervater Galén zu nennen pflegte, geschwärmt. Nun denn, so soll Dr. Kindskopf Station 13 – isoliert - hoffnungs- und mittellose Patienten behandeln.

Natürlich hofft, nein will, der Hofrat das Medikament und die Heilmethode in seinen Besitz bringen. Da steht nur eine unabdingbare Forderung Galéns im Wege: Nur, wenn sich alle Regierungen bereit erklären, keinen Krieg zu führen, wenn abgerüstet wird, dann gibt er sein Geheimnis Preis. …

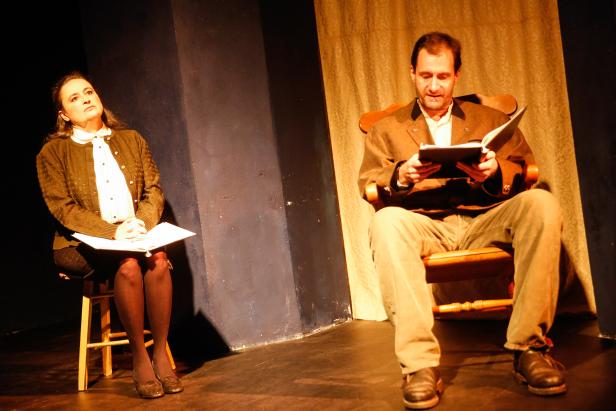

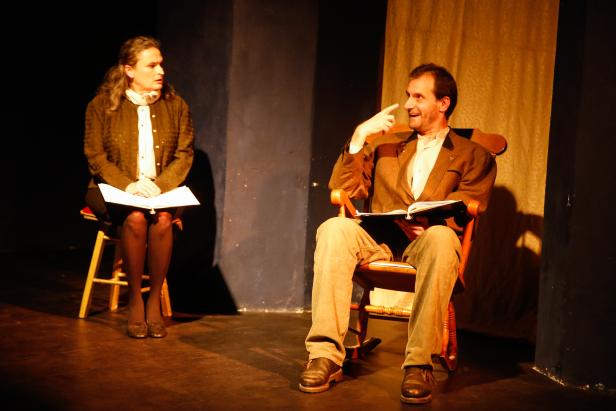

Familie

Neben den beiden Ärzten eröffnen weitere Figuren des Stücks Blicke auf unterschiedliche Teile der Gesellschaft. Da ist eine namenlose Familie. Der Vater (Karsten Rühl) wird – weil andere an der weißen Krankheit bereits gestorben sind – Leiter der Buchhaltung in der Rüstungsfirma Krüg, was er zu Hause im Schaukelstuhl stolz seiner eingeschüchterten, kaum zu Wort kommenden Ehefrau (Hertha Pachl) erzählt. Die in den wenigen Worten, die ihr zu sagen bleiben, weniger Freude mit dem Geschäft der Krügs, die in Richtung Krieg gehen, zum Ausdruck bringt.

Wandlungsfähiges Duo

Als erwachsene Tochter und Sohn treten kürzest Dana Proetsch und Christian Kohlhofer in Erscheinung. Diese beiden treten in etlichen anderen Duos auf – da meist länger und in manchen Rollen auch sehr beeindruckend – jenseits der Verwandlungsfähigkeit: Als zwei Aussätzige, als Ober- und Assistenzarzt, als zwei Journalisten und nicht zuletzt als Baronin und Baron. An den Mappen aus denen sie lesen hängen im einen Fall Mäntel, in einem anderen mit ärztlichen, weißen Kitteln. Bei den Rüstungsfirmen-Eigentümer_innen Baronin und Baron reichen Pelzkrägen und Bänder aus Geldscheinen (Ausstattung: Anna Pollack).

Ausschnitte aus der Original-Verfilmung

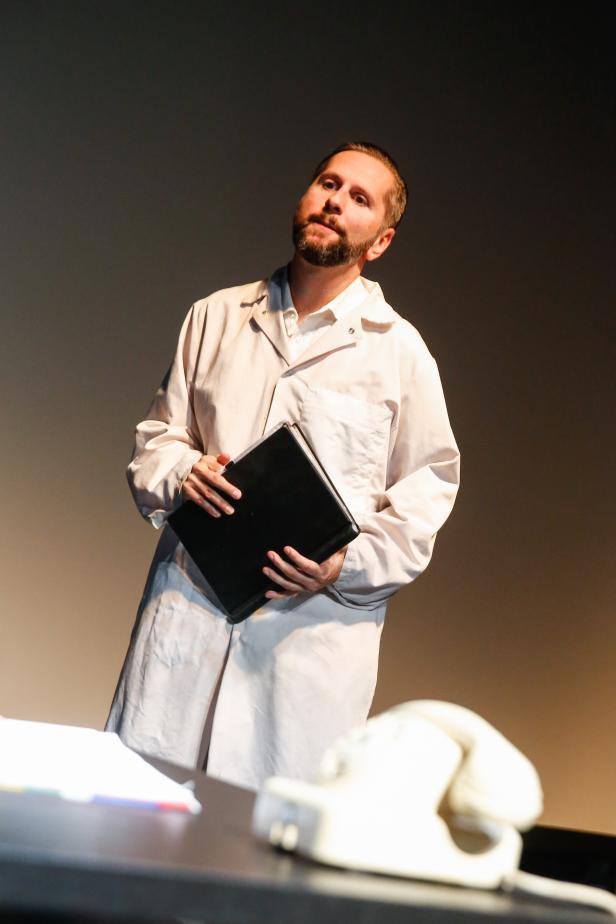

Die mitunter angesichts subtiler Anspielungen auf hier und heute den Atem anhalten lassende Inszenierung und Einrichtung von „Die weiße Krankheit“ besorgte die Co-Leiterin des Theaters Nicole Metzger. Eingebaut in die Aufführung sind Szenen aus der im selben Jahr wie die gleichzeitige Uraufführung auf zwei tschechischen Bühnen stammenden Verfilmung des Stücks: Bílá nemoc (Regie: Hugo Haas; Videoschnitt fürs Theaterstück: Katharina Köller; Link zum gesamten Film auf YouTube, siehe unten). Der Jubel für den autoritären Marschall, der im Spielraum-Stück bewusst nicht als Rolle vorkommt. Dessen Ankündigung, die Weltherrschaft erobern zu wollen und zunächst ein kleines, unbedeutendes Land zu überfallen … Kalter Schauer laufen über den Rücken – Stück und Film sind 1937 (!) erschienen.

Brücke zu heute

Projizierte Bilder heutiger populistischer „Führer“ sowie Fakten, dass auch unter Corona ärmere Bevölkerungsschichten überdurchschnittlich leiden, schlagen die Brücke von 1937 zu 2020. Und das abschließende Spiel der Schauspieler_innen mit einem Weltkugel-Luftballon erinnert an Charlie Chaplins „Der große Diktator“.

Szenenfoto aus "Die weiße Krankheit" im Theater Spielraum - im Hintergrund Ausschnittt aus der Verfilmung des Stücks 1937: Bílá nemoc

Die weiße Krankheit

nach Karel Čapek

Ein „Corona-Stück“ von 1937 - Szenische Lesung

Inszenierung und Einrichtung: Nicole Metzger

Es spielen/lesen

Dr. Galén: Martin Purth

Hofrat, Professor, Dr. Sigelius: Gunter Matzka

Vater: Karsten Rühl

Mutter: Hertha Pachl

Deren Kinder/ Aussätzige/Journalisten/Oberassistenz- und Assistenz-Arzt/Baronin und Baron: Dana Proetsch und Christian Kohlhofer

Ausstattung: Anna Pollack

Licht: Tom Barcal

Videoschnitt: Katharina Köller

Fotos: Barbara Pálffy

Wann & wo?

Bis 17. Oktober 2020

Theater Spielraum: 1070, Kaiserstraße 46

Telefon: (01) 713 04 60

eMail: office@theaterspielraum.at

Zur Ticketbestellung

Kommentare