"Delikt Abtreibung": Frauenschicksale vor der Fristenlösung

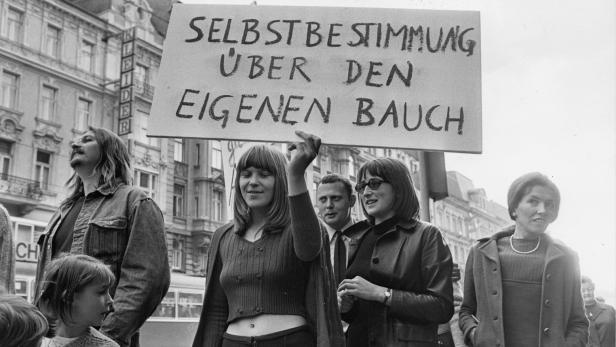

Frauen demonstrierten für Selbstbestimmung (Archivbild)

Marianne ist 20 Jahre alt, verheiratet, Mutter eines kleinen Kindes – und schwanger. Ihr Mann ist arbeitslos, sie leben im Kreis der Großfamilie in einem Zinshaus in Favoriten. Ein weiteres Kind kann sich die Familie auf keinen Fall leisten. Doch es ist das Jahr 1923 und Mariannes einziger Ausweg führt direkt in die Illegalität. Bei einer ehemaligen Hebamme lässt sie eine Abtreibung vornehmen. Doch sie wird denunziert, beide Frauen werden verhaftet und zu schwerem Kerker verurteilt.

➤ Mehr lesen: Fristenlösung in Österreich: Abtreibung ohne Strafe

Mit diesem Fall beginnt die Sammlung von 49 Wiener Gerichtsfällen, die Autorin Sylvia Köchl in ihrem neu erschienenen Buch "Delikt Abtreibung“ recherchiert hat. Sie stammen aus den Jahren 1923 bis 1974 – bis in Österreich die Fristenlösung eingeführt wurde, mit der Abtreibung für Frauen unter bestimmten Bedingungen straffrei wurde.

Dabei war es Köchl wichtig, das Schlaglicht besonders auf die Schicksale armutsbetroffener Frauen zu richten – also jene, die in der Geschichte die wenigsten Spuren hinterlassen haben. "Wenn man sich in den Akten anschaut, bei wem die Polizei vor der Tür stand und wer vor Gericht landete: Das waren immer die ärmeren Schichten“, sagt Köchl im Gespräch mit dem KURIER.

Eine hohe Dunkelziffer

Armutsbetroffene Frauen, so Köchl, mussten sich auf der Suche nach Hilfe viel stärker exponieren als besser gestellte. Aber selbst hier ist die Dunkelziffer sehr hoch, sagt die Autorin: "Dass nur ein kleiner Teil der Fälle vor Gericht landet, ist, glaube ich, ziemlich klar.“

➤ Mehr lesen: Grüne Frauensprecherin will Abtreibung auf Kasse in öffentlichen Spitälern

Dass unter den angeklagten Abtreiberinnen ausgerechnet viele ehemalige Hebammen sind, findet Köchl naheliegend: "Die meisten, die eine Abtreibung wollten, hatten ja schon ein Kind und kannten daher eine Hebamme. Das war einfach eine logische erste Anlaufstelle. Und wenn man dann nur lange genug herumgefragt hat, hat man jemanden gefunden, der einem helfen konnte.“

Wer waren die Betroffenen?

Damit räumt Köchl auch gleich mit dem klassischen Bild der "ledigen, jungen Verkäuferin, die sitzen gelassen wurde" auf: "Die meisten betroffenen Frauen waren verheiratet und hatten bereits ein oder mehrere Kinder. Die entscheidende Frage war: Können wir uns noch ein Kind leisten? Hält mein Körper noch eine Schwangerschaft und Geburt aus?“

Die meisten betroffenen Frauen waren verheiratet und hatten bereits ein Kind oder mehrere Kinder. Die entscheidende Frage war: Können wir uns noch ein Kind leisten? Hält mein Körper noch eine Schwangerschaft und Geburt aus?

Autorin

Hinzu kam, dass den einschlägig vorbestraften Hebammen der Weg zurück in ihren erlernten Beruf versperrt war und sie sich aus Mangel an Möglichkeiten immer tiefer in die Illegalität verstrickten.

Ein Trauma

"Dabei hat der allergrößte Teil dieser Abtreiberinnen sehr sorgfältig gearbeitet“, möchte Köchl eine Lanze für die rigoros verfolgten und geschmähten Frauen brechen. "Aber so gut die Hebammen auch gearbeitet haben, für viele Frauen war die Abtreibung unter diesen Umständen sicher trotzdem ein traumatisches Erlebnis.“

➤ Mehr lesen: Nach US-Urteil: Warum wir Abtreibungen in Österreich besser regeln müssen

Als weitaus gefährlicher erwiesen sich, so Köchl, die Eingriffe, die die verzweifelten Frauen an sich selbst vornahmen, um ihre ungewollte Schwangerschaft zu beenden. Wie etwa die 32-jährige Maria S., eine zweifache Mutter aus Brigittenau, die 1954 zu Protokoll gab, mit einer Stricknadel "nachgeholfen“ zu haben, obwohl sie "sehr fürchtete, dabei umzukommen“.

Die Autorin war wütend

Ein Eingriff, der sie für zwei Wochen ins Spital brachte – und vor Gericht. "Sehr oft war ich während der Arbeit am Buch auch einfach nur wütend“, sagt Köchl.

Am 1. Jänner 1975 trat in Österreich die Fristenlösung in Kraft. Laut § 96 des Strafgesetzbuches gibt es für eine Abtreibung Geld- und Freiheitsstrafen. § 97 regelt die Ausnahmen. Damit ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich in den ersten drei Monaten nach Beginn der Schwangerschaft möglich

Weltweit werden jährlich mehr als 25 Millionen unsichere Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Mehr als 22.800 Frauen und Mädchen sterben laut Schätzungen an den Folgen

Ihr Werk sei auch eine Art Warnung: "Es ist ein Blick in eine Realität, in der es gesellschaftliche Gruppen gibt, die allen Ernstes die Situation vor der Fristenlösung besser finden, als das was wir heute haben.“

Massive Einschränkungen in Polen und den USA

Blicke man etwa nach Polen oder in die USA, wo das Recht auf Abtreibung massiv eingeschränkt wurde, könne man in Echtzeit miterleben, was das für die betroffenen Frauen bedeute. "Dabei wäre es auch in Österreich an der Zeit, nach 50 Jahren Fristenlösung den Abtreibungsparagrafen ganz zu streichen“, sagt Köchl.

➤ Mehr dazu: Eine Ausstellung versammelt, was Abtreibungsverbote verursachen

Und wie erging es Marianne?

Was wohl Marianne, die eingangs erwähnte junge Favoritnerin, zu den aktuellen Entwicklungen gesagt hätte? Immerhin schrieb sie 1923 in ihrer Berufung für die Umwandlung der Kerker- in eine Arreststrafe: "Zudem war mir [...] bekannt, dass derzeit eine große Bewegung gegen den Mutterschaftszwang im Zuge ist, welche vielleicht in nicht allzu ferner Zeit die von mir begangene Handlung in ganz anderem Lichte erscheinen lässt.“

Die Berufung wurde zurückgewiesen.

Buchtipp: Sylvia Köchl "Delikt Abtreibung. Frauenarmut, ungewollte Schwangerschaften und illegale Abbrüche". Mandelbaum Verlag.

254 Seiten, 22 Euro

Kommentare