150 Jahre Wiener Hochquellenleitung: Wie das Wasser nach Wien kam

Woher kommt unser Wasser? Wie kann man die Versorgung in Zukunft sichern? Und wie funktioniert das Leitungsnetz? Der KURIER widmet dem Thema anlässlich des 150. Jubiläums der Wiener Hochquellenleitung einen Schwerpunkt:

➤ Video-Reportage: Der Weg des Wiener Wassers

➤ Lokalaugenschein: Von der Quelle bis in die Stadt

➤ Zahlen, Fakten, Grafiken: Alles zur den Wiener Hochquellenleitungen

➤ Zukunft: Massiver Ausbau der Wasserversorgung

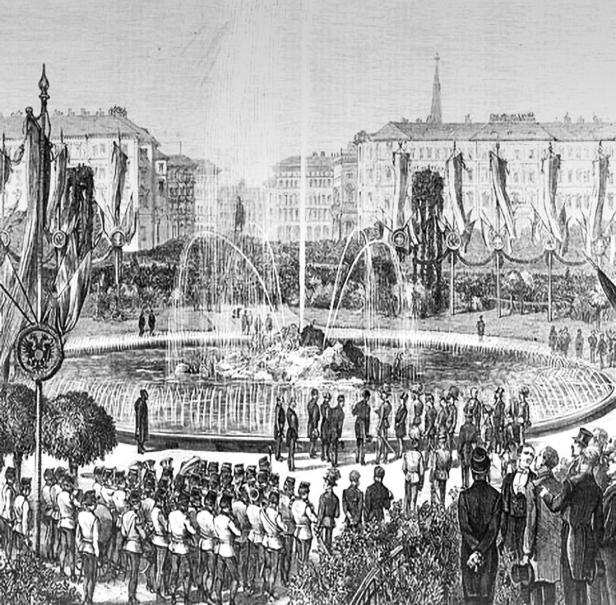

„Der ganze weite Raum zwischen dem Palais Schwarzenberg, der Heumarktkaserne und der Karlskirche, ja bis zur Polytechnik war mit Festtheilnehmern übersäet; von dem Gitterthore, das zum Schwarzenbergpalais führt, über den Schwarzenbergplatz bis zur Ringstraße hielt eine lebende, drängende, stoßende, erwartungsvolle Menschenbarriere die Straße umrahmt.“

Merklich beeindruckt schildert der Redakteur des Illustrirten (sic) Wiener Extrablatts die Eröffnungsfeier für die I. Wiener Hochquellenleitung am 24. Oktober 1873 beim Hochstrahlbrunnen auf dem Schwarzenbergplatz, zu der sich neben zahllosen Wienern kein geringerer als Kaiser Franz Joseph eingefunden hatte.

Kein Wunder: Handelte es sich doch bei der um knapp 15 Millionen Gulden errichteten 95 Kilometer langen Leitung aus dem Rax/Schneeberg-Gebiet um eines der wichtigsten Wiener Infrastruktur-Projekte des 19. Jahrhunderts. Endlich stand damit der Metropole genügend und vor allem hochwertiges Trinkwasser zur Verfügung.

Eröffnungsfeier auf dem Schwarzenbergplatz

Dieses war in den Jahrzehnten davor längst zur Mangelware geworden, erzählt Christoph Sonnlechner, Historiker am Wiener Stadt- und Landesarchiv. „Der Wasserbedarf stieg mit dem massiven Bevölkerungswachstum nach der Zweiten Türkenbelagerung 1683 und der Frühindustrialisierung stark an. Die bestehenden Bezugsquellen reichten nicht mehr aus, um ihn zu decken.“

Seit dem Mittelalter versorgten sich die Wiener im Wesentlichen über Grundwasser-Brunnen oder den Wienerwald-Bächen. Die bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts gebauten Wasserleitungen versorgten hingegen vor allem öffentliche Gebäude und Brunnen.

Soziale Frage

Mehr und mehr wurde die Versorgung zur sozialen Frage: Während dem Adel genug sauberes Wasser über eigene Leitungen zur Verfügung stand, musste sich die ärmere Bevölkerung oft mit verunreinigtem Brauchwasser begnügen. Verheerende Seuchen wie etwa die Cholera-Epidemie von 1831/32 waren die Folge.

„Ein erster Meilenstein war dann die 1841 eröffnete Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung“, schildert Sonnlechner. Mit ihr wurden erstmals auch die Vorstädte versorgt. Die Leitung speiste sich aus Wasser, das in der Nähe der Nussdorfer Linie mit Saugleitungen dem Donaukanal entnommen wurde. Allerdings konnten nie die geplanten Kapazitäten erreicht werden. Ein weiteres Problem: Das Wasser musste mittels Dampfmaschinen unter hohem Energieaufwand in die drei Verteilerbehälter gepumpt werden.

Maschinenhaus der Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung

Deshalb begannen in den 50er-Jahren Überlegungen, Wien über Bezugsquellen außerhalb des Stadtgebiets zu versorgen. 1858 setzte das Innenministerium eine Kommission ein, die entsprechende Vorschläge erarbeiten sollte. Wenige Jahre später installierte auch der Gemeinderat ein Expertengremium. „Von Technikern bis Ärzten waren Fachleute vertreten, die auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse verschiedene Varianten prüften“, sagt Sonnlechner. Federführend beteiligt war der Geologe Eduard Suess und der spätere Bürgermeister Cajetan Felder.

Cajetan Felder

Als mögliche Wasserlieferanten wurden zunächst die Flüsse Pitten, Schwarza und Leitha in Erwägung gezogen, aus denen das Wasser ohne Pumpleistung in die Stadt hätte befördert werden können. Alle drei Optionen schieden jedoch aufgrund der mangelhaften Wasserqualität aus.

1864 legte sich die städtische Kommission schließlich auf die drei Quellen Kaiserbrunn, Stixenstein und Alta im Rax/Schneeberg-Gebiet fest. Diese würden genügend hochwertiges Wasser bei gleichzeitig vertretbaren Baukosten liefern. Um ein höchstes Maß an Unabhängigkeit zu erreichen, erwarb die Stadt große Teile des Quell-Einzugsgebiets. „Zunächst war der Widerstand der Eigentürmer beträchtlich. Sie befürchteten, dass ihnen nicht mehr genügend Wasser für die eigene Versorgung bleibt“, sagt Sonnlechner.

Mit den Bauarbeiten wurde der Londoner Unternehmer Anton Gabrielli beauftragt. Am 6. Dezember 1869 erfolgten die ersten Sprengungsarbeiten. Trotz der großen technischen Herausforderungen, die die Errichtung der zahlreichen Stollen und Aquädukte entlang der Trasse mit sich brachten, konnten die Bauarbeiten 1873 ein Jahr früher als erwartet abgeschlossen werden.

Endpunkt in Wien war der Wasserbehälter am Rosenhügel. Von hier aus wurde das Wasser zu weiteren Behältern und in das entstehende neue Leitungsnetz verteilt.

Bauunternehmer Gabrielli wurde verpflichtet, aus den Verdienstbeträgen ein weiteres Teilprojekt zu finanzieren, das bis heute weithin sichtbares Wahrzeichen der Hochquellenleitung ist: Der Hochstrahlbrunnen auf dem Schwarzenbergplatz. Dort fand dann auch die pompöse Eröffnungsfeier im Oktober 1873 stattfinden.

Wiener begeistert

Die Öffentlichkeit nahm das Projekt begeistert an, wie den Berichten der damaligen Medien zu entnehmen ist. Manche brachten ihre Freude gar in Reimform zum Ausdruck: „Auf springt der Quell, genährt aus Alpenbrüsten, dich zu erquicken, mein geliebtes Wien, und dich durchzittert wonniges Gelüsten, die Labequelle in dich einzuzieh’n“, schmachtete ein Hobbydichter in der Neuen Freien Presse.

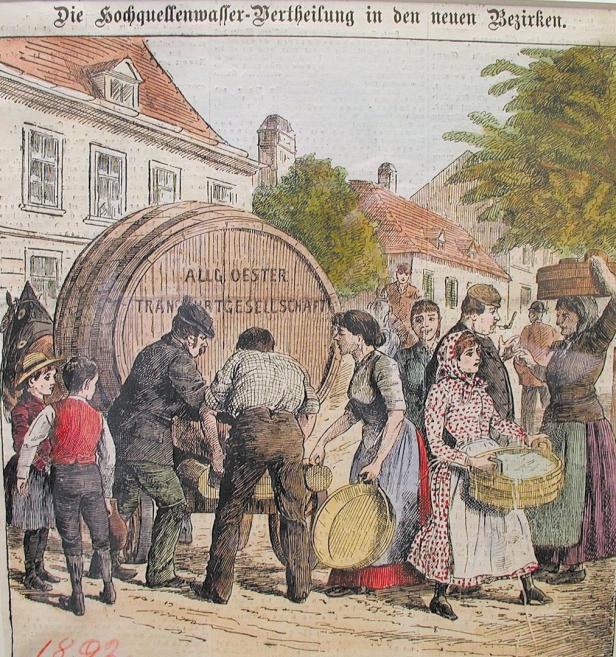

Es sollte aber noch lange dauern, bis das Hochquellwasser alle Wohnhäuser der Stadt erreichte. „Die Zinshaus-Besitzer hatten kein großes Interesse, Anschlüsse zu erreichten. Deshalb war 1875 erst ein Drittel der Gebäude mit dem Leitungsnetz verbunden“, sagt Sonnlechner. Die Stadt schuf daraufhin finanzielle Anreize, sodass der Anteil der angeschlossenen Häuser innerhalb des Gürtels bis 1885 auf 84 Prozent kletterte.

Schon bald nach der Eröffnung der Ersten Hochquellenleitung war aber klar, dass ihre Kapazitäten nicht lange ausreichen würden. Denn mit der Eingemeindung der Vororte 1892 wuchs die Stadtbevölkerung auf mehr als 1,3 Millionen Menschen.

Bereits 1878 wurden neue Quellen eingespeist und in den folgenden Jahren die Infrastruktur ausgebaut. 1900 begann schließlich die Errichtung der II. Hochquellenleitung, die Wasser aus dem Hochschwab-Gebiet nach Wien liefern sollte. 1910 wurde auch sie eröffnet.

Kommentare