Wieso so viele unterschiedliche Corona-Zahlen herumschwirren

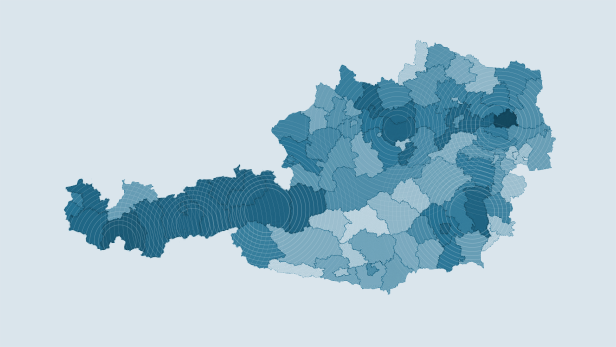

Wie viele derzeit Covid-19-Infizierte gibt es in Österreich? Sind es 1.086? Oder doch 1.042? Oder gar "nur" 991? – all diese Zahlen werden vom Gesundheitsministerium zur gleichen Zeit kommuniziert. Eine Diskrepanz von 95 Infizierten ist dabei nicht unwesentlich. Es ist immerhin fast dieselbe Zahl wie die Steigerung von Dienstag auf Mittwoch.

Das Problem liegt in der Art der Datenerfassung und -verarbeitung. Denn die Zahlen werden aus zwei Systemen gespeist. Zum einen aus dem Epidemiologische Meldesystem (EMS) und zum anderen durch die Meldungen der Landessanitätsdirektionen. Doch diese Daten sprechen nicht miteinander.

Und dennoch sind sie die Grundlage für die Entscheidungen der Bundesregierung. Zusätzlich führt dieses System zu kuriosen Ergebnissen. So gab es tageweise negative Infiziertenzahlen in Salzburg. Wie das möglich ist?

„Die Diskrepanzen ergeben sich, weil man gewissermaßen live erlebt, dass Erstmeldungen einmal dort, wo sie auftreten, erfasst werden“, heißt es auf KURIER-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium.

In weiterer Folge werden die Daten beim Verlassen des Aufenthaltsortes dann den jeweiligen Wohnsitzen zugeordnet. Das Ministerium weiß, dass dieser Prozess nicht optimal ist: „Aufgrund unterschiedlicher Mängel in Prozessen sowie sich teils differenzierender zu erfassender Parameter, erfolgt die Datenerfassung über zwei verschiedene Quellen, um einen die Realität abdeckenden Überblick gewährleisten zu können.“

Kritik der Opposition

Dennoch gibt es bereits Kritik der Opposition. Nationalratsabgeordneter Christian Lausch (FPÖ) hat diesbezüglich eine parlamentarische Anfrage eingebracht: „Es kann nicht sein, dass wir uns Zahlen ansehen, die nicht zusammenstimmen. Wenn das die Grundlage für die Entscheidungen der Bundesregierung ist, dann stimmt mich das traurig. Denn sie wissen ja selbst nicht, wie die Lage aussieht.“

Die Debatte um das Dashboard des Gesundheitministeriums offenbart ein tief verwurzeltes Problem: die mangelnde Transparenz österreichischer Behörden. Im internationalen Ranking für Informationsfreiheit liegt Österreich seit Jahren an letzter Stelle, gleichauf mit Palau und hinter Tadschikistan und Osttimor.

"In Österreich trifft man im Allgemeinen auf die Kultur des Amtsgeheimnisses anstatt einer Serviceorientierung für die Bürger“, sagt Robert Harm, Teamleiter für Business Intelligence & Open Data im Bundesrechenzentrum. „Es gibt immer wieder Hürden, bei denen man sich fragt, ob das heutzutage noch so sein muss."

Harm ist für die Plattform data.gv.at zuständig, auf der Daten der öffentlichen Verwaltung veröffentlicht werden. Diese können anschließend von jedem Bürger genutzt werden. Die Stadt Wien hat beispielsweise 502 Datensätze veröffentlicht (Stand 8. Juli). Die Bandbreite ist groß, von Haushaltsdaten über den Standort von Bäumen bis hin zu Echtzeitdaten der Wiener Linien sind viele Bereiche abgedeckt.

Open Data sieht eigentlich vor, dass Daten strukturiert und maschinenlesbar bereitgestellt werden, sodass Interessierte die Daten möglichst einfach selbst nutzen können. Bei den Corona-Daten wurde dieses Ziel nur zum Teil erreicht, sagt Harm: „Die Behörden haben lange den Fokus auf die Visualisierung, also das Dashboard, gelegt, anstatt dem Umgang mit Daten in ihren Organisationen und die Möglichkeit der externen Weiterverwendung zu forcieren."

Harm fungierte in seiner Rolle für data.gv.at als Vermittler zwischen Behörden und der Öffentlichkeit. "Das Projekt war nicht schwieriger als sonst, aufgrund der Corona-Situation war der Druck, etwas zu tun, allerdings größer."

Neben Medien, die über den aktuellen Stand der Infektionen laufend und nachvollziehbar informieren wollen, war auch die Forderung in der Wissenschaft nach mehr Daten groß. Zumindest ausgewählten Forschern werden seit Anfang Juni mit der „Datenplattform COVID-19“ ausführlichere Informationen bereitgestellt.

Doch auch diese Initiative erntete Kritik. "Die Datenplattform COVID-19 umfasst eine ganz geringe Anzahl von Variablen, die es nur ermöglichen, ganz spezifische Fragestellungen zu beantworten", sagt Martin Halla, Professor an der JKU Linz und Leiter der Abteilung für Wirtschaftspolitik.

Dänemark als Vorbild

Mit diesen Daten könnte man beispielsweise nicht erheben, welche Rolle Wohn- und Arbeitssituation bei der Ansteckungswahrscheinlichkeit spielen. Analysen wie diese wären wichtig, um die Effektivität von Regierungsmaßnahmen während der Krise zu beurteilen.

Europäisches Vorbild ist Dänemark, das erst kürzlich Forschern Zugang zu Individualdaten, also anonymisierte Informationen zu einzelnen Corona-Fällen, gewährte und diese mit anderen Registerdaten verknüpft. Der Zugang sei auch in Österreich so gestaltbar, dass der Datenschutz gewahrt wird. "Wenn wir der Wissenschaft keinen Zugang zu diesen Daten gewähren, so schadet uns das allen in Österreich", warnt Halla.

Neben dem „politischen Willen“ fehle laut Halla in Österreich aber auch die Infrastruktur, um von heute auf morgen zu Dänemark aufzuschließen. "Dort gibt es eine lange Tradition, diese Daten zu Forschungszwecken zugänglich zu machen. Ganz Skandinavien ist uns in diesem Bereich um Jahrzehnte voraus." Bereits vor der Corona-Krise wurde von zahlreichen österreichischen Wissenschaftlern die Plattform Registerforschung gegründet, die mehr Zugang zu öffentlichen Daten fordert.

Das Ministerium verspricht Besserung: „Es ist geplant durch weitere Optimierungen die Daten durch die Verwendung einer Datenquelle abdecken zu können, obgleich im Rahmen der aktuellen Krisensituation eine gewisse Redundanz bei der Datenerfassung aus Sicherheitsgründen für angebracht erscheint.“

Diese derzeitige „Redundanz“, treibt FPÖ-Abgeordneten Lausch zur Weißglut: „Es ist ein Armutszeugnis für Österreich, wenn das Ministerium denkt, dass die Daten auf der alle Entscheidungen beruhen nicht so genau wie möglich sein müssen.“

Kommentare