Ferenc Krausz in Wien: Was ihn motiviert und wie er in der Ukraine hilft

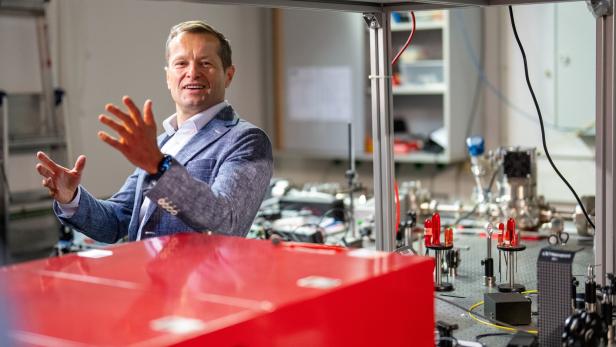

Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz Freitag in jenem Labor der TU Wien, wo ihm der Durchbruch gelang.

„Das war heute ein sehr emotionaler Besuch in Wien.“ Nur drei Tage nach der Bekanntgabe des Physik-Nobelpreises am Dienstag war der österreichisch-ungarische Physiker Ferenc Krausz am Freitag bei einem Zwischenstopp auf der Fahrt nach Budapest an der TU Wien zu Gast. „Ich durfte viele meiner Wegbegleiter begrüßen und umarmen.“ Im Telefonat auf der Weiterfahrt nach Budapest erzählte er von seiner Motivation, warum er kein Problem mit dem Thema "Work-Life-Balance" hat, welches Buch er gerade liest und seine Hilfsaktion für Kinder und Jugendliche in der Ukraine.

➤ Mehr lesen: Früherer Kollege über Ferenc Krausz: Was ihn zum Erfolg geführt hat

Krausz kam erstmals im Herbst 1987 an die TU Wien, zuerst mit einem Stipendium, ab 1988 für eine Assistentenstelle am Institut für Photonik (Wissenschaft der Lichtteilchen): „Es war eine fantastische Zeit in Wien“, erzählt Krausz in einem Telefonat auf der Weiterfahrt nach Budapest. „Ich hatte das Glück, an einem Institut aufgenommen zu werden, an dem der damalige Leiter Arnold Schmidt uns jungen Forschern ganz besonders viele Freiheiten gegeben hat.“ Mit Sicherheit seien seine Wiener Jahre seine produktivsten gewesen. Seit 2003 leitet er das deutsche Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching.

An der TU Wien haben auch die entscheidenden Experimente stattgefunden, die „offensichtlich den unmittelbaren Anlass für die Zuerkennung des Physik-Nobelpreises geliefert haben“, wie Krausz selbst sagt. Er besuchte am Freitag auch das Untergeschoß des Laborgebäudes der TU Wien in der Gußhausstraße, in dem in der Nacht vom 10. auf den 11. September 2001 der Durchbruch gelang.

➤ Mehr lesen: Ferenc Krausz: "Es ist doch Realität und kein langer Traum"

„Ich war mit Michael Hentschel und Reinhard Kienberger im Labor. Irgendwann in den frühen Morgenstunden haben wir die ersten isolierten Attosekundenblitze der Welt erzeugt“ – die kürzesten jemals erzeugten Lichtblitze. „Dann sind wir schlafen gegangen. Als wir wieder an die Uni zurückkamen, haben wir die schrecklichen Bilder aus New York gesehen“ – die Anschläge auf die Zwillingstürme des World Trade Center. „Das war ein sehr trauriger Moment. Und er hat gezeigt, dass etwas, was einem persönlich sehr wichtig ist – wie unser Erfolg im Labor – plötzlich sehr unwichtig werden kann.“

➤ Mehr lesen: Nobelpreis made in Austria: "Stolz auf fantastische Forscherpersönlichkeit"

Mögliche praktische Anwendungsgebiete – wie das Durchleuchten von Blutproben mit extrem kurzen Infrarot-Laserpulsen, um Krankheiten früh zu erkennen – seien damals nicht absehbar gewesen: „Unsere Motivation war damals Neugierde, Erkenntnisgewinn, ein tieferes Verständnis des Mikrokosmos. Natürlich knüpft man immer die Hoffnung daran, dass aus der Forschung etwas Wichtiges ensteht, aber das war damals nicht mehr als eine vage Hoffnung.“ An seinem Forschungsziel hatte er nie Zweifel: „Über den richtigen Weg zu dem Ziel hingegen dauernd. Sind wir auf der schnellsten Route Richtung Ziel? Oder wäre eine andere Route schneller, besser.“

Ferenc Krausz gelang als erstem die Herstellung von Lichtblitzen (Laserpulsen) in der Kürze von Attosekunden.

Eine Attosekunde ist das Milliardstel von einer milliardstel Sekunde (eine Zahl mit 17 Nullen hinter dem Komma), also eine "Nano-Nano-Sekunde", wie Krausz sagt: "Das kann man sich leicht merken. Zur Nanosekunde haben wir noch eine gewisse Beziehung, weil das die Zeitskala ist, in der die moderne Elektronik funktioniert. In einem Bruchteil einer Nanosekunde werde der elektrische Strom in unseren elektronischen Geräten ein- und ausgeschalten. "Und eine Attosekunde ist dann nochmals viel viel schneller."

Eine andere Erklärung von Krausz: "Das Schnellste, was wir kennen, ist Licht. In einer Sekunde kann es die Erde ungefähr acht Mal umrunden. Innerhalb einer Attosekunde käme es gerade von einem zum anderen Ende eines einzigen Wassermoleküls."

Das Nobelpreiskomitee wählte wiederum diesen Vergleich: Eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde so wie eine Sekunde zur gesamten Lebenszeit des Universums.

„Diese ultrakurzen Lichtblitze sind wie ein Zeitlupe“, sagt der Physiker Karl Unterrainer, Vorstand des Instituts für Photonik der TU Wein. „Erst wenn man ein galoppierendes Pferd in der Zeitlupe ansieht, erkennt man, welche Hufe gerade in der Luft sind.“ Um die Bewegungen von Elektronen verfolgen zu können, muss der Lichtblitz aber noch viel viel kürzer sein.

Er habe das große Glück, dass „ich meinen Beruf nicht wirklich als Arbeit empfinde, sondern als reine Faszination und Freude. Deshalb habe ich auch kein Problem mit solchen modernen Sachen wie einer Work-Life-Balance.“ Natürlich müsse man aufpassen, genug Zeit für die Familie zu haben (Krausz ist mit einer Lehrerin verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter). „Aber für mein eigenes Gleichgewicht stellt sich das Problem von zu viel Arbeit und zu wenig Leben nicht, weil die Arbeit ist das Leben.“

Was er gerade liest

Worauf es in der Forschung ankomme? „Dass man Spaß daran hat und eine ganz besondere, fast unbeschreibliche Freude empfindet, wenn man etwas erforschen darf – und mit dieser Freude sollte sich eine gewisse Ausdauer paaren. Der Rest ergibt sich dann von selbst.“

Gehen sich da noch Hobbys aus? „Sport - vor allem Laufen, ich habe und auch Halbmarathons absolviert - und Lesen.“ Derzeit lese er gerade von Ernő Rubik „Cubed. Der Zauberwürfel und die großen Rätsel dieser Welt“. „Das ist ein wunderbares Buch vom Erfinder des Rubik-Würfels, das ich jedem empfehlen kann, der ein wenig technisch interessiert ist.“

Hilfsprojekt in der Ukraine

Sein Preisgeld werde er - so wie auch schon Preisgelder von anderen Auszeichnungen von heuer und vom vergangenen Jahr - "mehr oder weniger ausschließlich" für karitative Zwecke in der Westukraine zur Verfügung stellen. Krausz hat im vergangenen Jahr die Initiative Science4People ins Leben gerufen: "Wir arbeiten mit lokalen Hilfsorganisationen zusammen. Wir wollen sowohl den Binnenflüchtlingen als auch der lokalen Bevölkerung in der Westukraine helfen, und haben unseren Fokus besonders auf der jungen Generation, Kindern, Jugendlichen und Studenten."

Krausz war selbst schon mehrfach in der Ukraine und er nütze sein wissenschaftliches Netzwerk, um Spenden für die Hilfsprojekte zu sammeln, etwa für Unterrichtsmaterialien oder gesunde Mahlzeiten aus einer Schulküche.

Vorerst aber, nach „unbeschreiblich schönen und aufregenden Tagen mit einigen Dutzend Interviews“ hat Krausz vorerst nur einen Wunsch: „Dass ich zumindest ein paar Stunden in einem Stück durchschlafen kann.“

Kommentare