Revolutionäre Technologie kann Erkrankungen an den Augen ablesen

In der Medizin tut sich gerade viel – sehr viel. Und dabei sind die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz noch gar nicht ausgeschöpft. Von einer „Revolution“ spricht gar Prof. Ursula Schmidt-Erfurth. Sie ist Vorstand der Augenklinik am Wiener AKH/MedUni Wien und entwickelt mit ihrem Team gerade Technologien, die unserer Vorsorgemedizin einen gewaltigen Schub nach vorne geben könnten.

Man stelle sich vor, Sie blicken kurz in ein Gerät und wenige Momente später spuckt der Computer aus, ob Sie Bluthochdruck haben, erste Vorzeichen einer Makula-Degeneration, Alzheimer oder Multiple Sklerose – lange vor den ersten Symptomen. Klingt futuristisch, ist aber in greifbarer Nähe. Für die Erkennung von Diabetes am Auge gibt es schon jetzt drei zugelassene Systeme. Und da kommt noch einiges mehr.

"Die Bilder sind genauer als Computertomografien"

Schmidt-Erfurth erklärt das Prinzip dahinter: „Das Auge besitzt einen Teil, der so individuell ist wie der Fingerabdruck – das ist die Netzhaut. Die besteht aus den Gefäßen, so wie sie im Gehirn auch vorliegen. Gefäße, die am Ende des Blutflusses stehen und dort besonders empfindlich sind.“

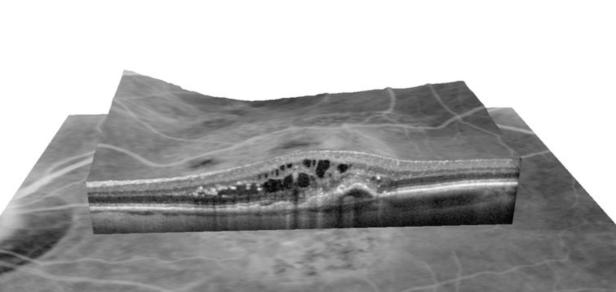

Schon jetzt untersuchen die meisten Augenärzte und Optiker ihre Patienten mithilfe eines OCT-Geräts (Optische Kohärenztomografie): Dieses rastert die Netzhaut innerhalb einer Sekunde ab. „Damit gewinnt man dreidimensionale Bilder, die hundert Mal genauer sind als Computertomografien und weniger aufwendig. Obendrein kann man viel mehr erkennen.“

Soweit zur bereits angewandten Technologie. Jetzt kommt die Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel: „Mithilfe von Algorithmen kann diese erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, wie alt die Person ist, ob sie Bluthochdruck hat, was für einen Blutzuckerspiegel und ob Frühformen von häufigen Netzhauterkrankungen vorhanden sind – wie die Makula-Degeneration. Letztere kann schon ein Jahr vor der Entwicklung erkannt werden.“ Geht es nach Schmidt-Erfurth, könnte so ein OCT-Gerät künftig in jeder Apotheke stehen. „Das wird dazu dienen, viele Erkrankungen bei sehr vielen Menschen ohne aufwendige Untersuchung feststellen zu können.“ Im Gegensatz zu Blutabnahmen und langwierigen Check-ups gibt es blitzschnell eine Diagnose.

➤ Mehr lesen: HPV-Impfung: Wie damit Hunderte Krebserkrankungen verhindert werden

Netzhauterkrankung Makula-Degeneration betrifft jeden Dritten über 75

Mithilfe der KI werden in den Bildern sehr feine Ablagerungen dort gefunden, wo das Sehpigment sitzt. „Dann weiß man zum Beispiel, das entwickelt sich in Richtung Makula-Degeneration.“ Davon ist immerhin jeder Dritte über 75 Jahre betroffen – insgesamt 200 Millionen Menschen weltweit. Die MedUni Wien hat bereits einen Algorithmus zur Erkennung der Makula Degeneration erarbeitet, der derzeit die diversen Zulassungsverfahren durchläuft.

Generell hätten Netzhauterkrankungen in den vergangenen zehn Jahren um 24 Prozent zugenommen, erklärt Schmidt-Erfurth. „Das liegt daran, dass die Menschen mehr an hellem Licht sind, sich anders ernähren und älter werden. Deswegen verlieren mehr Menschen als je zuvor ihr Sehvermögen.“

Deshalb sei es wichtig, Netzhauterkrankungen so früh wie möglich zu erkennen, weil sie so viel Schaden anrichten und sich dieser nicht zurückdrehen lässt. Die Forscherin erklärt: „Die Spuren können sehr kleine Gefäßschwankungen sein, die darauf hindeuten, dass jemand Bluthochdruck hat. Das sind mikrokleine Veränderungen, die das bloße Auge gar nicht erkennen kann, die aber dieser Algorithmus sofort merkt. Wir zeigen wissenschaftlich, dass das geht.“

➤ Mehr lesen: Anti-Aging-Mediziner Kleine-Gunk: Wie sich das Altern anhalten lässt

Diagnosen sind keine Hochrechnung, sondern "präzise Messungen"

Die Expertin stellt auch gleich klar: „Das ist keine KI, die etwas nach statistischen Regeln errät. Man bekommt keine falschen Aussagen, weil es keine Hochrechnungen sind, sondern sehr präzise Messungen.“ Im Gegensatz zu vielen anderen KI-Anwendungen in der Medizin ist es in diesem Fall so, dass es durch den weltweiten Einsatz von OCT-Geräten bereits unzählige Netzhaut-Bilder gibt: „Jeder Augenarzt macht 30 bis 50 OCTs am Tag. Was man jetzt braucht, ist ein Algorithmus, der die Bilder bewertet. Um eine gute KI zu entwickeln, braucht man Big Data und in der Augenheilkunde gibt es das mehr als in jedem anderen Fach.“

➤ Mehr lesen: Darmkrebsvorsorge: Wie man mit einem Termin viele Jahre gewinnen kann

Ist die Technologie ein Anwärter für den nächsten Nobelpreis?

In den Augen von Schmidt-Erfurth sind wir mitten in einer Revolution: „Sie hat technisch bereits stattgefunden. Jetzt muss sie verbreitet werden, damit sie jeder Augenarzt anwenden kann.“ An der MedUni Wien wird in Kooperation mit der Rudolfstiftung derzeit an einem Algorithmus gearbeitet, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen am OCT zu erkennen.

In der Forschungswelt werden die Entwickler der OCT-Technologie, James G. Fujimoto, David Huang und Eric A. Swanson, als Kandidaten für den nächsten Nobelpreis gehandelt: „Jedenfalls haben sie kürzlich den renommierten Lasker-Preis bekommen.“ Die Grundlagen des OCT gehen aber auf einen Wiener zurück: Prof. Adolf Fercher hat schon 1982 gezeigt, dass man Scans von der Netzhaut machen kann.

➤ Mehr lesen: Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger: "Ich mache das nur aus Neugier"

Kommentare