Equal Pay Day: Was ist dran an der Gehaltsschere?

Der 22. Oktober ist heuer jener Tag, ab dem – rein statistisch gesehen – die Frauen in Österreich quasi gratis arbeiten. Anders formuliert: Ab heute haben Männer bereits jenes Einkommen erreicht, wofür Frauen noch 71 Tage bis Jahresende weiterarbeiten müssen. Im Vorjahr war der „Equal Pay Day“ einen Tag früher, heuer ist ein Schaltjahr.

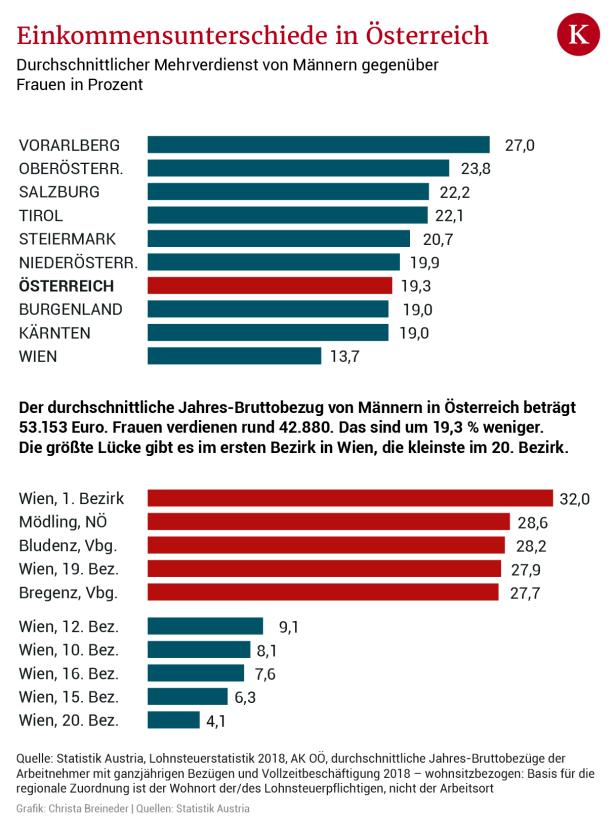

Verglichen werden beim internationalen Aktionstag gegen Gehaltsdiskriminierung die durchschnittlichen Brutto-Jahresbezüge der Vollzeitbeschäftigten. Die Teilzeitquote von fast 50 Prozent bei den Frauen bleibt hier unberücksichtigt. Trotzdem ergibt sich aus der Lohnsteuerstatistik eine Mann-Frau-Lohnschere von 19,3 Prozent.

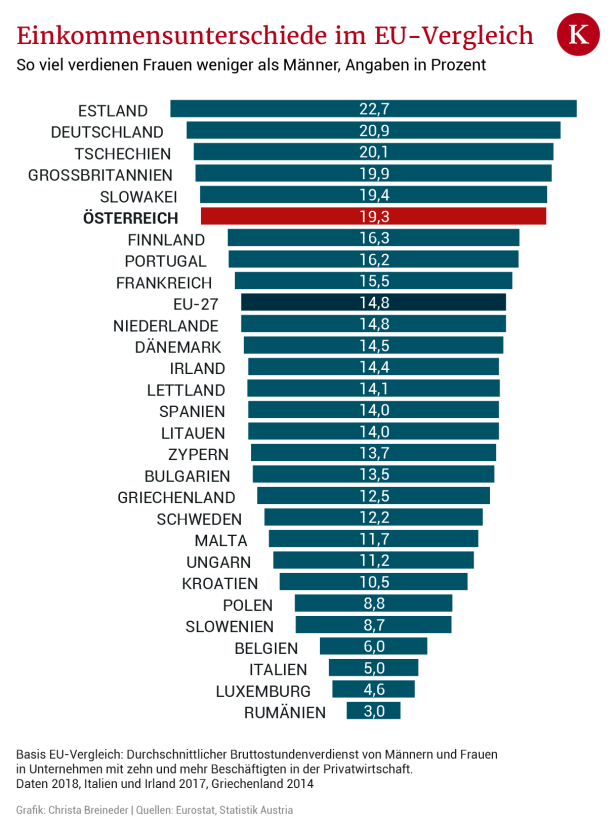

Im EU-Vergleich gehört Österreich traditionell zu den ungleichsten Ländern (siehe Grafik). Österreich liegt beim Lohngefälle an vierter Stelle hinter Estland, Tschechien und Deutschland (Großbritannien nicht mehr mitgerechnet). Die geringste Differenz weist Rumänien auf, aber auch Italien hat ein sehr geringes Lohngefälle.

Bundesländer-Vergleich

Aber auch innerhalb von Österreich divergiert das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen stark, wie ein Blick auf die Statistik zeigt. Während die westlichen Bundesländer beim Einkommensnachteil deutlich über dem Österreich-Schnitt von 19,3 Prozent rangieren, liegt Wien mit „nur“ 13 Prozent klar am unteren Ende.

Noch krasser sind die Bezirksunterschiede. So verdienen berufstätige Vollzeit- Frauen in der Wiener Innenstadt um 32 Prozent, in Wien-Döbling immerhin um 28 Prozent weniger als die Männer in ihrem Wohnbezirk. Ein paar Kilometer weiter in Wien-Brigittenau beträgt die Lücke nur noch 4 Prozent, in Wien-Favoriten 8 Prozent. Wie das?

Aktionstag

Der Equal Pay Day ist ein internationaler Aktionstag für die Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Er macht auf den prozentualen Unterschied im durchschnittlichen Brutto-Vollzeitverdienst von Frauen und Männern aufmerksam. Diesen Unterschied nennt man auch Gender Pay Gap, zu Deutsch: Geschlechterlohnlücke.

Berechnung

Die aus der Lohnsteuer-Statistik errechnete Lücke wird auf Tage umgerechnet. Heuer sind es 71 Tage, die Frauen „gratis“ arbeiten, während Männer bezahlt werden. Zurückgerechnet vom Jahresende fällt der Equal Pay Day daher auf den 22. Oktober. Es gibt auch einen Frühjahrstermin – dieser wird vom Jahresbeginn an gerechnet

Viele Parameter

Die Statistik ist tückisch. Grundsätzlich fließen bei der Berechnung des Lohngefälles viele unterschiedliche Parameter mit ein: Wie viele Frauen sind überhaupt erwerbstätig? Wie viele Stunden arbeiten sie? In welchen Branchen sind sie wie lange schon beschäftigt und welche Position im Unternehmen haben sie?

Ein Beispiel: Die Lücke ist bei niedrigen Einkommen kleiner als bei höheren. Erklärung: „Wenn Mann und Frau in Branchen arbeiten, die meist nur den Kollektivvertrags-Lohn zahlen, ergibt sich ein geringerer Unterschied“, erläutert Sybille Pirklbauer von der Abteilung Frauen und Familie der AK Wien. Je größer der Spielraum für individuelle Gehaltsverhandlungen, desto weiter gehe die Schere auf. Die Gehaltsstatistik für Wien legt also mehr die große soziale Ungleichheit der Bezirke offen als eine Gehaltsdiskriminierung.

Bereinigt um sachliche Faktoren wie Branchenzugehörigkeit, Karrieredauer oder Position im Unternehmen bleibe immer noch eine „unerklärbare“ Lücke von 13,5 Prozent, meint Pirklbauer. Kritiker des Equal Pay Day sehen diese Lücke eher zwischen 5 und 10 Prozent, genau weiß das niemand. Das muss jedoch noch nicht unbedingt Diskriminierung bedeuten.

Männer verkaufen sich besser

Aussagekräftiger sind hier die Einkommensberichte auf Betriebsebene, die für größere Unternehmen verpflichtend sind. Hier zeigt sich, dass sich Männer oft schlicht besser verkaufen. „Männer stellen sich bei Gehaltsverhandlungen seltener die Frage , ob sie das wert sind als Frauen“, weiß PR-Unternehmerin Eva Mandl von der Agentur Himmelhoch.

Männer würden viel mehr über ihre Leistungen sprechen und erreichten dadurch mehr. „Diesbezüglich können sich viele Frauen ein Scheibchen von den Männern abschneiden“. Mandl appelliert an die Frauen, nicht nur für sich selbst zu verhandeln, „sondern auch die anderen Frauen im Kopf haben, die sich später an ihnen orientieren werden“.

Unterbezahlte Systemerhalterin

Die AK weist am symbolischen Equal Pay Day vor allem auf die geringen Gehälter in den sogenannten „Frauenbranchen“ wie Reinigung, Pflege, Kinderbetreuung und Einzelhandel hin. Gerade in der Corona-Krise habe sich die Arbeit der Frauen als „systemrelevant“ herausgestellt. Laut AK-Erhebung liegen die Einkommen von fünf der elf systemrelevanten Berufsgruppen aber unter dem österreichischen Durchschnittslohn. Am unteren Ende befinden sich Reinigungskräfte und Verkäuferinnen – sie verdienen im Schnitt weniger als 1.300 Euro netto pro Monat.

Gewerkschaft und AK fordern 1.700 Euro Mindestlohn in allen Kollektivverträgen. Pirklbauer verweist auch auf die Doppelbelastung vieler Mütter in der Corona-Krise, die zumeist die unbezahlte Arbeit zu Hause leisten. Frauenministerin Susanne Raab (VP) will die Lohnungleichheit neben dem Ausbau der Kinderbetreuung auch durch ein „Umdenken bei der Berufswahl“ erreichen. „Mit gezielten Projekten möchte ich Mädchen dazu bringen, etwas Neues auszuprobieren und ihr Interesse für die MINT-Fächer – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – zu entdecken“.

Kommentare