2015-2025: Zehn Jahre, die Europa veränderten

Schon Monate, ehe sich Abertausende Menschen in Bewegung setzten, hatten Flüchtlingshelfer im Nahen Osten gewarnt: die Kürzungen der internationalen Hilfen; die Millionen syrischen Flüchtlinge; die überforderten Länder Türkei, Libanon, Jordanien – bald würden sich große Menschenmengen nach Europa aufmachen.

Fast drei Millionen Flüchtlinge und Migranten kamen allein in den Jahren 2014 bis 2016 aus den von Bürgerkriegen verheerten Ländern Syrien, Afghanistan und Irak in die EU. Ein Zustrom, der die EU sofort überforderte – und seither die politische Landschaft Europas sowie Österreichs veränderte.

- Kontrollverlust über Grenzen: Dem „Wir schaffen das“ von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel folgte bald die bittere Einsicht: Europa hatte die Kontrolle über seine Grenze verloren. Erst der EU-Türkei-Flüchtlingsdeal (2016) bremste den ungehinderten Zug nach Europa massiv ein. Seither wird an allen EU-Außengrenzen streng kontrolliert, auch innerhalb des Schengenraums wurden viele Grenzkontrollen – wie etwa von Österreich – wieder eingeführt.

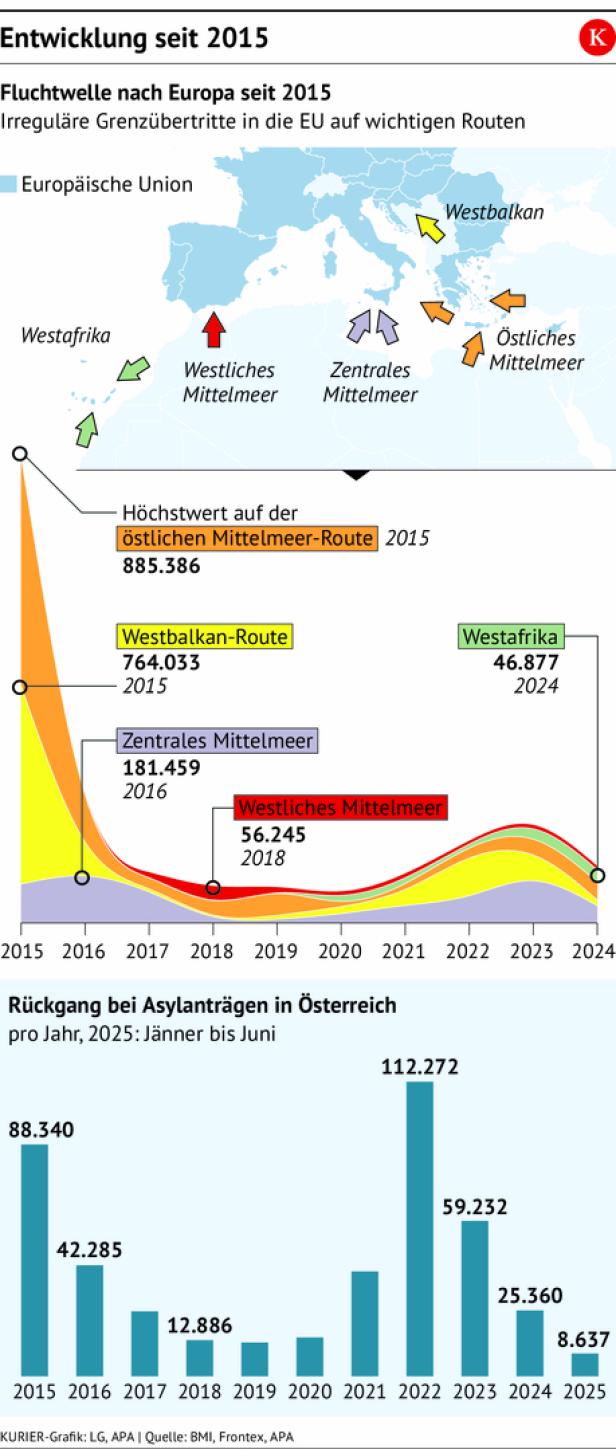

Die Entwicklung seit 2015.

Zwar sinkt nun die Zahl der Asylsuchenden jährlich, doch nach wie vor bleibt sie hoch: 2024 beantragte knapp eine Million Menschen in der EU Asyl. Das sorgt für massive

- Spannungen innerhalb der EU: Während sich die einen Länder wie Ungarn oder die Slowakei weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, stöhnen die Länder an den EU-Außengrenzen wie Griechenland, Zypern oder Italien über die Belastung.

Der Druck steigt

Denn nach wie vor gilt: Wo ein Flüchtling einen Fuß auf EU-Boden setzt, muss er Asyl beantragen. Mehr und mehr EU-Staaten fordern deshalb immer restriktivere Lösungen: Italien etwa baute Lager in Albanien. Griechenland setzt seit Juli die Bearbeitung von Asylanträgen aus. All das widerspricht der EU-Gesetzgebung – weswegen in vielen EU-Ländern der Druck auf Gerichte und die Europäische Menschenrechtskonvention wächst, die Regeln zu lockern – um Abschiebungen zu erleichtern. Aber nach wie vor ist der rechtliche Rahmen für die Handhabung der Migrationsfrage nicht gefunden.

- Rechtsruck in ganz Europa: Die Zuwanderung in Europa – allein in Irland etwa stieg die Bevölkerungszahl in den vergangenen 25 Jahren um 40 Prozent – stellte fast alle Länder vor massive Probleme: mangelnde Integration, Sprachbarrieren, kulturelle und religiöse Differenzen, Parallelgesellschaften, steigende Kriminalität auf der einen Seite, Fremdenfeindlichkeit und Ablehnung auf der anderen Seite. Die Folge: In nahezu allen EU-Staaten erstarkten rechtsradikale und migrationsfeindliche Parteien. In Deutschland ist die rechtsextreme AfD in Umfragen bereits die stärkste Partei (26 Prozent), in Österreich ist es die FPÖ mit 35 Prozent.

- Aufstieg von Sebastian Kurz: Eng mit der Flüchtlingskrise verknüpft ist der rasante Aufstieg des ÖVP-Jungpolitikers Sebastian Kurz. Als erst 25-Jähriger 2011 zum Integrationsstaatssekretär bestellt, fiel er zunächst noch mit einem betont moderaten Kurs auf. Dies änderte sich spätestens nach seinem Wechsel ins Außenministerium 2013. In dieser Funktion schlug er eine restriktive Gangart beim Thema Migration und Integration ein, die 2017 – mittlerweile war Kurz zum ÖVP-Parteichef aufgestiegen – einen wesentlichen Beitrag für den ÖVP-Triumph bei den Nationalratswahlen leistete. Ins kollektive Bewusstsein hat sich etwa Kurz’ im Wahlkampf mantraartig wiederholte Behauptung eingebrannt, er sei für die Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge verantwortlich gewesen.

In der Praxis sollten sich aber viele der Maßnahmen unter seiner Ägide als Symbolpolitik herausstellen. Was sich nach dem jähen Ende von Kurz’ Polit-Karriere unter seinen Nachfolgern fortsetzen sollte.

- SPÖ-Richtungsstreit: Zu einer wahren Zerreißprobe führte die Frage nach dem Umgang mit der Flüchtlingskrise bei der SPÖ. Symbolisch dafür steht die 1.-Mai-Feier 2016, als der damalige Bundeskanzler Werner Faymann – er war die Monate zuvor auf einen restriktiveren Kurs geschwenkt – von Genossen aus dem linken Flügel ausgebuht wurde. Etwas mehr als eine Woche später war Faymann als Kanzler und Parteichef Geschichte.

Der Richtungsstreit in der Migrationsfrage sollte auch in den nächsten Jahren weiterköcheln. Er war letztlich ein Mitauslöser für den Machtkampf, der zwischen Christian-Kern-Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil entbrannte. Letzterer hatte als Landespolizeidirektor eine Schlüsselrolle in der Flüchtlingskrise 2015 gespielt.

Mit der Kür von Andreas Babler als Parteichef setzte sich 2023 schließlich das linke Lager knapp durch. Einen einheitlichen SPÖ-Kurs in der Migrationsfrage gibt es aber nach wie vor nicht.

- FPÖ-Comeback: Nach dem Ibiza-Skandal tot geglaubt, schaffte es die FPÖ nach dem Kurz-Abgang überraschend schnell, wieder an Boden zu gewinnen – auch indem sie die Themenführerschaft in der Migrationsfrage wiedereroberte. Zwar halfen auch Corona und Inflation beim Comeback, dennoch ist ihre Position zur Migration weiter der Markenkern der Freiheitlichen. Bei den Nationalratswahlen im Vorjahr war Migration das wichtigste Wahlmotiv der blauen Wähler. Kein Auftritt, bei dem Parteichef Herbert Kickl nicht das Vorgehen der Politik 2015 geißelt: Während damals noch Flüchtlinge an den Bahnhöfen beklatscht worden seien, habe man als einzige Partei auf die negativen Folgen hingewiesen – und letztlich recht behalten.

Kommentare