Peter L. Eppinger: "Bin ich noch ich oder schon so wie die im Fernsehen?"

Man kennt ihn als Dancing Star, als Muntermacher vom Ö3-Wecker, als Moderator auf „Wien heute“ und von den „Ö3-Sternstunden“ mit Gerda Rogers. 2017 gab Peter L. Eppinger seine Medien-Karriere auf, um für Sebastian Kurz auf türkisen Großveranstaltungen gute Laune zu erzeugen.

Heute ist Eppinger im Wiener Gemeinderat Kultursprecher der Stadt-ÖVP. Obwohl es zwischen dem roten Wien und Kanzler Kurz ständig krachte, hat sich Eppinger in der Stadtpolitik schnell etabliert. Sein Gegenüber von der SPÖ ist der Vorsitzende des Kulturausschusses, Gerhard Schmid.

Der Rote findet durchaus anerkennende Worte für den Türkisen. „Peter Eppinger ist kritisch, aber er ist dabei fair, korrekt und anständig“, sagt Schmid. Eppinger habe Handschlagqualität und bringe eine eigene Note in den Gemeinderat. „Seine Reden haben immer etwas Ö3-Artiges. Er ist ein Original.“

Originell ist Eppinger auch im Interview mit dem KURIER. Er spricht über politische Feind- und Freundschaften, das mitunter tiefe Niveau im Gemeinderat und das wirklich Wichtige in seinem Leben.

KURIER: Herr Eppinger, Sie haben einen guten ORF-Job aufgegeben, um für Sebastian Kurz zu werben. Kurz ist schnell Geschichte geworden. Bereuen Sie den Wechsel in die Politik?

Peter L. Eppinger: Ich war mit 19 Zivildiener in einem Altersheim. Ich habe dort viele Menschen schlafen gelegt, mit ihnen geplaudert und erinnere mich, was sie mir in den letzten Tagen ihres Lebens erzählt haben. Absolut niemand von ihnen hat gesagt, sie hätten gerne mehr gearbeitet, sie wären so gerne öfter der Letzte im Büro gewesen. Die Leute haben gesagt: „Wenn ich könnte, würde ich gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Und ich hätte gerne etwas gemacht, was ich wirklich wollte, aber ich habe mich nicht getraut.“ Daraus habe ich viel gelernt. Ich habe mir gedacht: Wenn ich mich politisch engagieren möchte, muss ich meinen sicheren Job hinter mir lassen und etwas wagen.

Was faszinierte Sie an Kurz?

Kurz hat es sehr gut geschafft, Menschen für Politik zu begeistern. Er hat Politik erlebbar, angreifbar für die Menschen gemacht. Ich finde es natürlich super, wenn sich Menschen für die ÖVP entscheiden, aber es ist generell wichtig, dass sich Menschen für die Politik begeistern, denn ich würde gerne vernünftige Ansprechpartner auch beim Gegenüber haben.

Eppinger sorgte für gute Laune auf den Kurz-Events

Wie ist es Ihnen ergangen als Kurz-Freund im roten Wien?

Es war eher meine Ö3-Vergangenheit, die mir Skepsis eintrug. Ich wurde belächelt und unterschätzt. Aber das L in meinem Namen steht nicht für Leichtgewicht, es steht für Leo, den Vornamen meines Vaters. Gerhard Schmid von der SPÖ, der Vorsitzende des Kulturausschusses, ist ein super Typ. Er war der Einzige, der mich im Wiener Wahlkampf gegrüßt hat. Wir haben einen wirklich respektvollen Austausch im Kulturausschuss. Das finde ich sehr schön.

Wie kommen Sie mit den oft derben Umgangsformen in der Politik zurecht?

Man wird im Gemeinderat immer wieder einmal als Arschloch bezeichnet. Oder: Ein FPÖ-Abgeordneter steht am Rednerpult, und eine Abgeordnete zeigt ihm den Mittelfinger. Manche beschweren sich sogar, wenn sie keinen Ordnungsruf für ihre Ausfälligkeiten bekommen, sie betrachten Ordnungsrufe als Währung. Meine Überlebensstrategie im Gemeinderat ist das „Respek-Tier“, ein Sparschwein, in das ich jedes Mal einen Zehner einwerfe, wenn jemand ausfällig wird. Im Jahr kommen 200 Euro zusammen, mit denen mache ich etwas Sinnvolles. Ich selbst hinterfrage mich immer wieder: Bin ich noch der, der ich bin, oder schon wie die aus dem Fernsehen?

Als Journalisten sind wir gewohnt, mit allen zu reden und zu allen Distanz zu halten. In der Politik sind Sie nun zwangsläufig parteiisch. Wie gehen Sie damit um?

Mein bester Freund ist Thomas, Rauchfangkehrer und SPÖ-Bezirksrat in der Donaustadt. Wir sind oft anderer Meinung, wir reden, trinken ein Bier. Ich frage mich, wann es begonnen hat, dass jemand mit einer anderen Meinung ein Feind ist? Das ist nicht der Feind, sondern jemand mit einer anderen Meinung. Ich stelle nicht den Anspruch, dass jede meiner Meinungen für das Gegenüber gelten muss.

Journalisten wird oft vorgeworfen, sie seien zu parteiisch. Wie empfinden Sie das, wo Sie beide Seiten kennen?

Ich habe Robert Hochners ZiBs geliebt, bei Hochner hat man gemerkt, dass er sich für die Menschen, die ihm beim Interview gegenüber saßen, echt interessierte. Das war nie ein Kampf zwischen Interviewer und Interviewten, bei dem es darum ging, dass einer gewinnt. Heutzutage habe ich oft den Eindruck, wenn sich Journalisten und Politiker begegnen, geht es ums Gewinnen. Bei Hochner war es ein kritisches Auseinandersetzen mit echtem Interesse. Ich glaube aber, dass damals Interviewpartner mehr erzählten, als sie es heute tun. Heute herrscht Angst, falsch verstanden zu werden, aufgemacht zu werden, Angst vor einem Shitstorm. In dem Moment, in dem das Mikro angeht, die Kamera angeht, beginnt bei Politikern die Schere im Kopf zu arbeiten.

Sie haben vorwiegend beim Radio gearbeitet, da wird man nicht von Bildern abgelenkt. Wie wichtig ist denn die Stimme für Politiker?

Mit der Stimme kann man Menschen berühren, bewegen, es liegt gewaltig viel Emotion in der Stimme. Ich war als Stimme in Schlafzimmern, an Frühstückstischen, im Auto. Menschen sind mit mir in der Badewanne gelegen. Viele sagen mir: „Ich bin immer mit dir nach Hause gefahren.“ Viele unterschätzen, welche Kraft sie in der Stimme haben.

Kann Hans Peter Doskozil mit dieser angeschlagenen Stimme einen Wahlkampf bestreiten?

Man kann es schon, aber es ist schwierig, es ist sicher ein Handicap. Die Haltung, die Stimme machen im Fernsehen 90 Prozent der Wahrnehmung aus. Darauf schaut das Publikum zuerst. Man mustert sein Gegenüber. Der Inhalt ist nur zehn Prozent.

Haben Sie noch Kontakt zu Sebastian Kurz? Was sagen Sie zu den vielen Verdachtslagen gegen ihn?

Fachkundige Menschen werden ermitteln und aufklären. Dann wird es ein Ergebnis geben, und das ist gut so. Kontakt? Gelegentlich.

Ein neues Jahr bricht an. Sie haben mit Gerda Rogers die „Sternstunden“ gemacht. Glauben Sie an Horoskope?

Nein, tue ich nicht. Aber ich glaube an Gerda Rogers. Sie hat in ihrem Leben unzählige Geschichten gehört, sie spürt sehr viel, sie hat die Astrologie für sich als Ausdrucksweise gewählt. Sie ist eine gute Motivatorin.

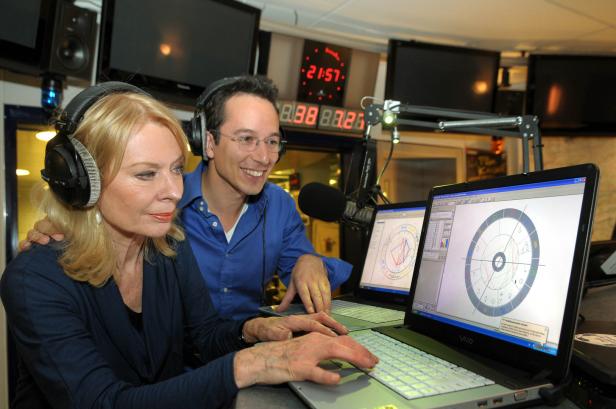

Eppinger mit Gerda Rogers in den Ö3-Sternstunden

Wie ist Ihre Perspektive? Wollen Sie Stadtrat werden?

Ich möchte zu allererst ein liebevoller Papa bleiben. Ich bin ein Scheidungskind, ich konnte mir lange Zeit nicht vorstellen, dass jemand eine glückliche Beziehung führt. Ich will die Kinder nicht nur zum Schlafen niederlegen, sondern mit ihnen aufwachsen. Dass ich jetzt das alles habe, hätte ich mir nie träumen lassen. Das möchte ich um alles in der Welt beschützen, davon hängt meine Karriereplanung ab. Das Amt als Gemeinderat ist etwas Geborgtes, ich übe es mit großem Ernst aus. Ich habe ein Netzwerk gebaut und kann vielen Menschen weiterhelfen.

Kommentare