"Inflation befeuert": Haben die Österreicher heuer zu viel verdient?

Was haben die bisherigen Hilfen gegen die Teuerung bewirkt? Waren sie teils zu großzügig und nicht treffsicher genug, wie der Fiskalrat teils urteilt? Oder waren sie zu niedrig?

Das Neos Lab und Ökonom Kurt Kratena, vom Forschungsinstitut Cesar, ziehen in einer gemeinsamen Analyse ein tendenziell negatives Fazit. Ihr Befund: 2022 seien die Hilfen zu hoch und wenig zielgerichtet gewesen, was "teilweise zu einer Überkompensation" der Österreicher geführt habe. "Es ist ein Mix aus 'zu früh' und 'zu viel'", bilanziert Kratena.

Einkommen trotz Krise gestiegen

Das zeige nicht zuletzt ein Blick auf die Entwicklung der Realeinkommen. Diese seien – trotz Krise – in Summe um ein Prozent gestiegen. Höhere Einkommen hätten besonders stark profitiert. "Dadurch wurde die Inflation zusätzlich befeuert und Anreize, den Energieverbrauch zu senken, wurden teilweise konterkariert", befinden die Autoren.

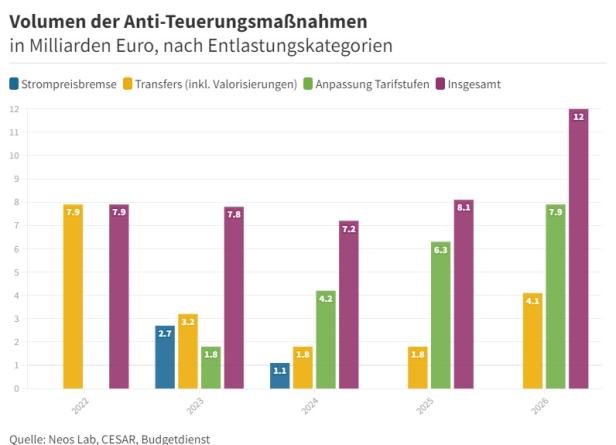

In der Analyse wurden sämtliche auf Bundesebene beschlossene Anti-Teuerungsmaßnahmen für Haushalte berücksichtigt: von Einmalzahlungen wie dem Klimabonus, über die Strompreisbremse, bis zur Abschaffung der kalten Progression. Das Gesamtbild zeigt: Bleiben die Maßnahmen auf dem aktuellen Level, steigen deren Kosten bis 2026 auf zwölf Milliarden Euro.

Zwei Szenarien

Darauf aufbauend haben die Autoren zwei Szenarien für die nähere Zukunft entwickelt: eines im Fall von niedrigeren Strom- und Gaspreisen, eines im Fall von höheren.

Im Niedrigpreisszenario sinken sämtliche Einkommen im kommendem Jahr aufgrund weiter steigender Energiepreise im Vergleich zu 2022. Heißt: Die aktuellen Maßnahmen können die Energiepreise nicht mehr voll ausgleichen, die Einkommen sinken um vier Prozent.

Für 2022 liest sich das noch gut: Während durch den "starken Geldmitteleinsatz" die Einkommen steigen und der private Konsum um 5,1 Prozent zulegt, investieren auch die Unternehmen noch kräftig. Aber: "Die Anti-Teuerungsmaßnahmen erhöhen also im heurigen Jahr die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stark und erzeugen somit weiteren Inflationsdruck", so die Autoren. Der Energieverbrauch nehme im kommenden Jahr in diesem Szenario wieder zu, sei aber immer noch vor dem Vorkrisenniveau.

Im Hochpreisszenario würden die Haushaltseinkommen 2023 deutlicher sinken, als im Niedrigpreisszenario – um minus acht Prozent. Vor allem in den untersten Einkommensstufen wären die negativen Effekte "besonders stark", heißt es. Dadurch würde der Konsum wesentlich stärker zurückgehen und es komme "im Hochpreisszenario im kommenden Jahr zu einer stärkeren Rezession". Dementsprechend würde auch der Energieverbrauch vergleichsweise stärker sinken.

Für die Preise von Gas und Strom wurden zwei Szenarien gerechnet: Im Niedrigpreisszenario steigen die Gaspreise von heuer knapp 75 Euro pro Megawattstunde (MWh) auf rund 115 Euro im kommenden Jahr. Die Strompreise der Haushalte steigen von heuer knapp 100 Euro/MWh auf rund 250 Euro im Jahr 2023 (für die Industrie auf knapp 300 Euro). Danach stabilisieren sich die Preise und sinken ab 2025 wieder ab.

Im Hochpreisszenario, das an eine Studie von EcoAustria angelehnt ist, kommt es 2023 noch zu massiven Preissteigerungen (auf 160 Euro je MWh bei Naturgas und gut 400 Euro je MWh bei Strom). Auch 2024 sind die Preise in diesem Szenario noch etwas höher, ehe sie dann signifikant zurückgehen.

Was lernen wir daraus?

Laut den Autoren wäre es in Summe treffsicherer gewesen, "bei den Hilfsinstrumenten stärker auf die tatsächliche Betroffenheit abzustellen. Haushalte sind, je nach Heizsystem, Wohnsituation und Einkommen extrem unterschiedlich von der Teuerung betroffen. Das wurde von der Regierung weitgehend ignoriert". Es sei daher wichtig, dass die Regierung stärker auf sachliche Kritik von Fachleuten eingehe, statt Hilfsgelder via "Gießkanne" zu verteilen.

Vor allem 2023 – Österreichs Wirtschaft gerät laut Prognosen in eine leichte Rezession – sei daher ein "gezielterer Mitteleinsatz" geboten, "um die Inflation nicht noch weiter von staatlicher Seite anzuheizen". Die Autoren empfehlen, Hilfen stärker auf armutsgefährdete oder armutsbetroffene Haushalte zu fokussieren und gleichzeitig für jene, die es sich leisten können, den Preisdruck wirken zu lassen. "Zu befürchten ist allerdings, dass die Regierung nichts aus den bisherigen Fehlern lernt und weiter Helikopter-Geld verteilt. Im Budget sind Überschreitungsermächtigungen von 6,5 Milliarden Euro für den Energiebereich vorgesehen."

Letztlich folgt ein Appell, bei weiteren Anti-Teuerungsmaßnahmen stärkeren Konsens auf EU-Ebene zu suchen und den Ausbau von erneuerbaren Energien zu forcieren.

Kommentare