Das Ende einer Ära: Vor 40 Jahren trat Bruno Kreisky zurück

Von einer Krise sprach man damals in der SPÖ. Und heute spricht man wieder von einer Krise. Aber auf welch unterschiedlichem Niveau. Bruno Kreisky trat zurück, weil er bei den Nationalratswahlen 1983 „nur“ 47,6 Prozent der Stimmen bekam. Heute erreichen die Sozialdemokraten laut Umfragen rund 23 Prozent, also knapp die Hälfte. Damals, vor 40 Jahren, ging eine Ära zu Ende – wie es jetzt bei den „Roten“ weitergeht, weiß hingegen niemand.

Es war ein bewegender Abschied. Der 72-jährige „Sonnenkönig“ stellte sich an diesem 24. April 1983, gleich nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnung, sichtlich gezeichnet vor die Kameras und erklärte seinen Rücktritt. Er hatte schon im Wahlkampf angekündigt, dass er gehen würde, sollte seine Partei die bis dahin drei Mal erzielte absolute Mehrheit verfehlen.

Anruf in der Wahlnacht

Wie sein Nachfolger Fred Sinowatz später erzählte, hatte ihn Kreisky noch in der Wahlnacht angerufen und sich trotz intensiver Überredungsversuche nicht davon abbringen lassen, nach 13-jähriger Amtszeit das Kanzleramt zu verlassen. Niemand in Österreich hat so lange eine Regierung angeführt.

Dabei hatte er die Wahlen eigentlich nicht verloren, sondern mit 47,6 Prozent weit mehr Stimmen erhalten als die meisten Kanzler der Zweiten Republik. Und doch: „Das Wahlergebnis war eine große Enttäuschung für ihn“, sagt Kreiskys langjährige Sekretärin Margit Schmidt. „Andererseits war es eine Erleichterung, da er schon unter gesundheitlichen Problemen litt.“

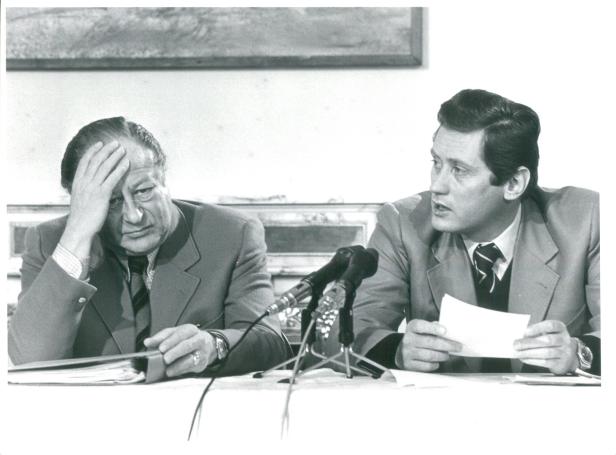

Fred Sinowatz versuchte Kreisky zu überreden, länger zu bleiben.

Nierenleiden

Kreisky hatte ein Nierenleiden und musste zweimal in der Woche für mehrere Stunden zur Dialyse, die ihn sehr belastete. „Dennoch absolvierte er sein volles Arbeitspensum und empfing auch während der Behandlungen Besucher.“

Er war unglaublich populär, weshalb viele – fasziniert von seinem Intellekt und seiner menschlichen Breite – „ein Stück des Weges“ mit ihm gingen. Der „kleine Mann“ schätzte ihn ebenso wie der Generaldirektor, er stand im Telefonbuch und war für jedermann erreichbar. Und so schickte er zu einem Bürger, in dessen Haus es wegen einer schadhaften Dachrinne regnete, die örtliche Feuerwehr. Auch einer, dessen Auto abgeschleppt worden war, rief ihn an, weil sich in dem Wagen die Wohnungsschlüssel befanden. Auch ihm konnte Kreisky helfen.

47,6 Prozent waren bei den Wahlen 1983 ein schlechtes Ergebnis.

Sein wahres Zuhause aber war die internationale Politik. Der Mann, der laut Henry Kissinger „zu groß für Österreich“ war, bemühte sich um eine friedliche Lösung für den Nahen Osten. Eine besondere Achse verband ihn mit seinen Freunden Willy Brandt und Olof Palme, aber auch mit Palästinenserchef Jassir Arafat.

Als Elder Statesman nach seinem Rückzug weltweit gefragt, fiel es Kreisky schwer, auch von der Innenpolitik loszulassen. Derjenige, der das noch lange zu spüren bekam, war sein ehemaliger Vizekanzler, Finanzminister und späterer Intimfeind Hannes Androsch, der heute erstaunlich milde über Kreisky urteilt: „Ich sehe die letzten Jahre seines Lebens als eine Art Shakespeare-Tragödie, weil er als Folge seiner Krankheit verbittert, misstrauisch und enttäuscht war. Aber die Probleme, die ich mit Kreisky hatte, ändern nichts daran, dass er ein großer Mann und ein genialer Politiker war, der unserem Land weltweites Ansehen gebracht hat“.

Selbst ÖVP-Kanzler Karl Nehammer hält Kreisky für „eine historische Persönlichkeit, die Österreich geprägt hat, auch wenn uns weltanschaulich Welten trennen. Er hatte ein großartiges Gespür für Menschen. Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen wie das Gratisschulbuch, die Schülerfreifahrt, Zivildienst oder das Ortstafelgesetz sind in seiner Amtszeit entstanden. Und er war der erste Medienkanzler, er hat das wöchentliche Pressefoyer erfunden, das es bis heute gibt. Das – und seine Art mit Journalist/Innen umzugehen – hat die Beziehung zwischen Politik und Medien für immer verändert.“

Schlaflose Nächte

Es sind vor allem zwei Punkte, die von der Nachwelt kritisch gesehen werden: die Art, wie Kreisky sich Simon Wiesenthal gegenüber verhielt und die Schuldenpolitik, die er mit dem Satz erklärte: „Ein paar Milliarden mehr Schulden bereiten mir weniger schlaflose Nächte, als hunderttausend Arbeitslose.“

„Es stimmt“, sagt Hannes Androsch, „dass wir 15 Milliarden Euro Schulden gemacht haben. Das ist aber ein Bruchteil dessen, was heute zum Fenster hinausgeworfen wird. Die Staatsverschuldung in der Ära Kreisky hat den Wohlstand der Österreicher entscheidend verbessert und dem Land einen gewaltigen Modernisierungsschub gebracht.“

„Ein genialer Politiker“: Hannes Androsch heute über Kreisky

Biblischer Hass

Dass Kreisky Simon Wiesenthal mit biblischem Hass verfolgte, lag daran, dass der Holocaust-Überlebende die SS-Vergangenheit des FPÖ-Chefs Friedrich Peter thematisierte (der 1970 Kreiskys Minderheitsregierung tolerierte) und dass er Kreisky vorwarf, dass in seinem Kabinett „mehr ehemalige Nazis sitzen als in jedem anderen“. Ariel Muzicant, früherer Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, hatte „das Gefühl, dass Kreisky ein gestörtes Verhältnis mit seiner jüdischen Herkunft hatte“. Damit ließe sich auch erklären, „dass er x-mal in allen möglichen arabischen Ländern war und nur ein Mal in Israel.“

Vier Wochen nach dem Verlust der absoluten Mehrheit übergab Kreisky die Amtsgeschäfte an Fred Sinowatz. Und zeigte dabei mehr Emotion als man es erwartet hätte. Kreisky musste die Abschiedsrede mehrmals unterbrechen, da er immer wieder mit den Tränen zu kämpfen hatte.

Mit dem Ende einer Ära war auch der Abschied von einer Legende gekommen.

georg.markus@kurier.at

Kommentare