Restitution: Wie Nazi-Raubkunst ihren Weg zurück findet

Am Dienstag, den 19. Juli 1938 um 15 Uhr öffneten sich die Flügeltüren zur Wohnung eines Lederfabrikanten in der Goethegasse 3 in Wien. Die Wohnung – nahe der Oper, Blick auf den Burggarten – war üppigst ausgestattet: Gemälde, Statuen, Antiquitäten, Perserteppiche, Luster, feinstes Porzellan.

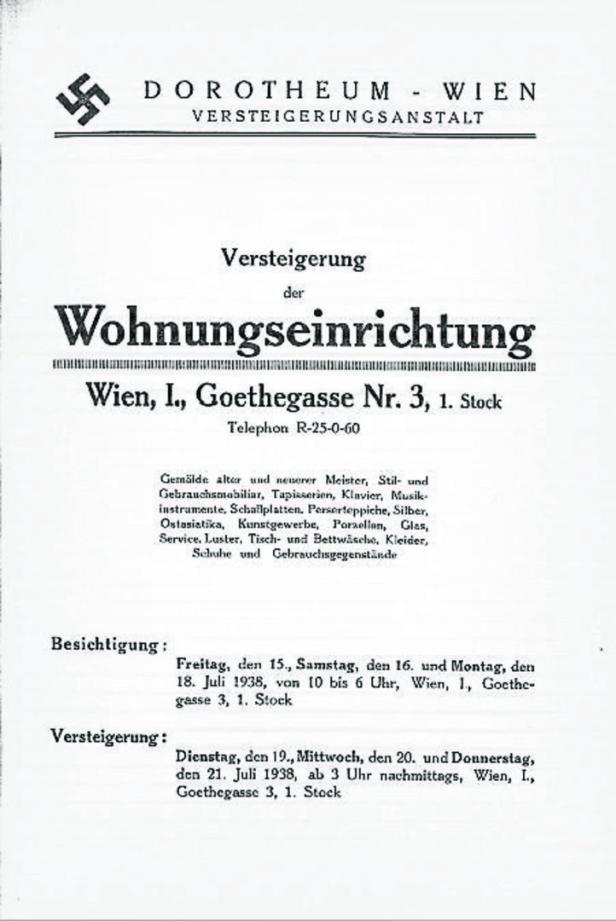

Zugunsten der Reichskasse veranstaltete das Dorotheum eine Wohnungsauktion mit 844 Artikeln, die in einem Katalog aufgelistet waren: vom „kompletten Silberbesteck“ zum Ausrufpreis von 1.500 und einem „Flügel Bösendorfer“ von 150 bis hin zu Schallplatten und Kleidung (inklusive Unterhosen und Pyjama) von unter 3 Reichsmark.

➤ Mehr dazu: Restitution in Israel: "Liegender Hund" nach Hause gebracht

Die Besitzer, Fritz und Anna Spiegler, waren nicht zu Hause, sondern längst in den USA – in Sicherheit. Die Spieglers waren Juden und Staatsfeinde, standen auf einer Verhaftungsliste der Gestapo.

Und so bedienten sich Fremde und Nachbarn an jenen Tagen im Juli 1938 an der Einrichtung des wohlhabenden Lederfabrikanten und seiner Gemahlin. Wissend, dass sie niemals wieder kommen.

Die besten Stücke haben die Nazis freilich schon vorher herausgezogen: Sieben bedeutende Kunstwerke kamen ins sogenannte Wiener Album und sollen Hans Heinrich Lammers, Chef der Reichskanzlei, vorgelegt worden sein. Darunter ein Altartafelbild aus dem 15. Jahrhundert: „Das Martyrium des Heiligen Veit“, das erst im Kunsthistorischen Museum und später in der Galerie Belvedere landete.

➤ Mehr dazu: Restitution: Auf dem Weg zur neuen „Ethik der Beziehungen“

Die Geschichte der Spieglers hat ein Team der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) unter der Führung von Erika Jakubovits nachgezeichnet – mit dem Ziel, die Veitslegende den rechtmäßigen Erben zurückzugeben.

„Bedenklich“

In Österreich sind die Bundesmuseen per Kunstrückgabegesetz (siehe Infobox unten) dazu verpflichtet, ihre Bestände nach Anschaffungen aus der NS-Zeit zu durchforsten. Stücke, die aus jüdischem Besitz stammen könnten, werden als „bedenklich“ kategorisiert und deren Herkunft, die Provenienz, erforscht. Ein Beirat, der im Kulturministerium angesiedelt ist, entscheidet, ob das Stück restituiert werden muss oder nicht.

Das Gesetz feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Sein Ziel: Kunstgegenstände, die im Zuge oder als Folge der NS-Herrschaft in Besitz des Bundes gelangt sind, an die ursprünglichen Eigentümer (bzw. deren Rechtsnachfolger) zurückzugeben.

Vereinfacht gesagt werden Rechtsgeschäfte aus der NS-Zeit für nichtig erklärt. Darunter fallen nicht nur Enteignungen (Stichwort „Arisierung“), sondern z. B. auch Verkäufe, wenn ein Betroffener damit die Flucht finanzieren musste.

Einer der ersten – und spektakulärsten – Restitutionsfälle war jener der „Goldenen Adele“ an Erbin Maria Altmann, der sogar verfilmt wurde.

➤ Mehr dazu: Kolonial-Restitution: Wegmarken am Pfad zur Gerechtigkeit

Die Provenienzforschung ist der erste Teil, die Restituierung der zweite. Die IKG hat Anfang der 2000er eine Abteilung dafür eingerichtet und beschäftigt aktuell sieben Mitarbeiter. Sie ist die weltweit übrigens einzige jüdische Gemeinde, die diesen Service bietet; überall sonst müssen die Nachkommen Anwälte beauftragen, um die Schätze ihrer Vorfahren einzufordern. „Wir wollten, dass jeder einfache Mensch die Möglichkeit hat, zu seinem Recht zu kommen“, erklärt Jakubovits.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben zunächst die amerikanischen Besatzer begonnen, Kunstwerke, die von den Nazis eingesammelt wurden – mitunter für das geplante „Führermuseum“ in Linz – zu restituieren. Österreich ist derzeit das einzige Land mit einem entsprechenden Gesetz, wobei Nazi-Raubkunst zuletzt auch in Frankreich und in der Schweiz wieder zum Thema geworden ist.

Passagierlisten

Bei ihren Nachforschungen stöbern die IKG-Experten in Archiven und Datenbanken, durchforsten alte Zeitungen und Dokumente – und fügen so ein Puzzleteil nach dem anderen zusammen. Die Spieglers beispielsweise tauchten auf einer Passagierliste der „S.S. Nieuw Amsterdam“ für die Fahrt von Rotterdam nach New York am 28. Juni 1938 auf, die online abrufbar war.

In einem anderen Fall entdeckte ein Belgier ein Schiele-Gemälde in einem Wiener Museum – und erinnerte sich, wie eine Bekannte ihm erzählt hatte, dass dieses einmal in ihrem Wohnzimmer gehangen sei.

Vom ehemaligen Besitzer bis zum rechtmäßigen Erben ist es dann noch einmal ein langer, mitunter komplizierter Weg. Ein Beispiel wäre der Fall eines Beschneidungsmessers mitsamt Holzschatulle aus dem 17. Jahrhundert, das im Altbestand des Volkskundemuseums entdeckt wurde.

Den ersten Hinweis gab ein Etikett am Boden der Schatulle: „Eigentum von stud. Arthur Kohn in Wien“, stand da. Arthur Kohn war Inhaber eines renommierte Klavierhauses in der Himmelpfortgasse 20 im 1. Bezirk. Das Unternehmen mitsamt Klaviermanufaktur wurde 1938 „arisiert“, Kohn und seine Frau Ida 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert und getötet. Die gesamte Familie wurde im NS-Regime ausgelöscht – bis auf Bruder Viktor.

Umwege

Als Viktor 1945 starb, ging sein Erbe an seine Frau Hermine, und deren Erbe später an Freundin Johanna. Johanna starb 1973 und wurde von einer anderen Freundin Hermine beerbt. Hermine hatte keine Kinder, aber einen Neffen, der 2003 gestorben ist. Die IKG-Experten landeten schließlich bei dessen beiden – noch lebenden – Kindern.

Die Kinder des Neffen der Freundin der Freundin der Ehefrau des Bruders sind nun also die rechtmäßigen Erben von Kohns Beschneidungsmesser.

Was sie nun damit anfangen? Viele Erben, sagt Jakubovits, lassen ihre Stücke als Leihgabe im Museum – allein schon deshalb, weil wohl kaum jemand bei sich zu Hause die Möglichkeit hat, ein teures Gemälde sicher aufzubewahren. Gibt es mehrere Erben, wird in der Regel verkauft und der Erlös aufgeteilt.

Emotionen

Es sind aber nicht immer nur wertvolle Stücke, für die sich die IKG die Mühe macht. „Alles hat einen Wert, und sei es nur ein emotionaler“, sagt Jakubovits. Sie erinnert sich etwa an eine Heiztherme und an ein Auto aus dem Technischen Museum.

Oder an eine Sammlung an Steinen und Fossilien, die – wie sich herausstellte – ein Bub im Naturhistorischen Museum abgegeben hatte, weil seine Familie flüchten musste.

Emotional sei auch der Fall Theodor Sternberg, der ein Musikgeschäft im 6. Bezirk hatte, gewesen. Über die Jahre tauchten immer wieder Instrumente aus seiner Sammlung auf. Bei der Rückgabezeremonie, schildert Jakubovits, hätten Sternbergs Nachkommen gleich auf den Violinen gespielt.

Die Stücke schaffen eine Verbindung zu den Vorfahren, wenn von ihnen sonst schon nichts geblieben ist – oft nicht einmal ein Foto, sagt Jakubovits. Der immense Aufwand hinter der Suche und die Rückgabe seien auch ein Eingeständnis der Republik: Was passiert ist, war unrecht – und dieses Unrecht wird nicht vergessen.

Kommentare