Kriegsreporterin Antonia Rados: "Wir müssen mit den Taliban reden, aber..."

Knapp ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban ist das Schicksal der afghanischen Bevölkerung aus der Berichterstattung verschwunden. Kriegsreporterin Antonia Rados (69) kennt Afghanistan wie kaum eine andere deutschsprachige Journalistin. In ihrem neuen Buch erzählt sie von 40 Jahren Berichterstattung aus ein Land, das von Großmächten erobert und fallen gelassen wurde.

Im Interview zieht sie Vergleiche zwischen dem gesellschaftspolitischen Interesse an Afghanistan und dem Krieg in der Ukraine, plädiert für mehr Journalismus ohne Aktivismus und pocht auf Gesprächen mit den Taliban.

KURIER: Frau Rados, alle Augen sind auf die Ukraine gerichtet, keiner blickt mehr nach Afghanistan. Was sagen Sie dazu?

Antonia Rados: Nach 9/11 hat man gesagt, es gibt nichts Wichtigeres, als die Demokratie in Afghanistan einzuführen – ähnlich wie man heute sagt, es gibt nichts Wichtigeres, als die Ukraine mit Waffen zu beliefern. Plötzlich war das Interesse weg. Das nagt an jemandem, der 40 Jahre lang von dort berichtet hat. Ich werfe in meinem Buch auch die Frage auf, wie das passieren konnte.

Und was ist Ihre Antwort darauf? Wer ist verantwortlich dafür? Die Medien, die Leser?

Ich würde zuerst die Politik in Verantwortung ziehen: Sie setzt die Themen, die Schwerpunkte. Wir haben 20 Jahre lang über die Rechte der Frauen in Afghanistan gesprochen, heute interessieren sie uns nicht mehr.

Der KURIER trifft Rados (69) in Wien.

Die Klagenfurterin studierte Politikwissenschaften und berichtete für ORF, RTL und n-tv aus Kriegsgebieten auf der ganzen Welt, etwa aus Bagdad während des Irakkriegs. Für ihre Reportagen aus Bosnien-Herzegowina, Somalia und Afghanistan wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Über ihre Erlebnisse schrieb sie Bücher, das neueste handelt von 40 Jahren Berichterstattung aus Afghanistan. Noch im April berichtete Rados (69) aus der Ukraine. Am Donnerstag verkündete sie ihr Karriere-Aus: "Ich habe 40 Jahre lang den Kopf hingehalten und es ist gut gegangen. Jetzt sollen die Jungen in die erste Reihe." Sie wolle künftig mit Erfahrung unterstützen.

Zu den Medien würde ich sagen: Wir müssen aufhören, den Journalisten das Leben schwer zu machen. Indem man sie dazu treibt, immer die Ersten sein zu müssen, wir ihnen keine Zeit und Mittel mehr für Recherchen geben. Gleichzeitig müssen sich Journalisten aber auch trauen, neue Aspekte zu beleuchten und nicht den sozialen Medien hinterher zu jagen. Aber für alle gemeinsam gilt: Die Augen zu verschließen, hat noch nie eine Krise gelöst. Wir müssen uns auch mit unbequemen Themen beschäftigen.

Blicken wir nach Afghanistan: Wie geht es den Menschen dort?

Ich bin mit einigen afghanischen Frauen in Kontakt. Es ist beeindruckend: Es gibt viele, die immer noch sehr hoffungsvoll und optimistisch gestimmt sind. Sie lassen sich nicht unterkriegen, organisieren sich selbst und unterrichten zum Beispiel in Untergrundschulen. Afghanistan ist immer noch ein extrem armes Land. Die Mittelschicht ist sehr schwach, die meisten Frauen leben am Land, haben keinen Zugang zu Bildung.

Sie berichteten 40 Jahre lang aus Afghanistan. Was unterscheidet die Taliban von heute im Vergleich zu jenen, die bis 2001 regierten?

Sie unterscheiden sich kaum. Die Schwäche der Taliban ist ihre radikale Ideologie, damit kann man keinen Staat führen. Es braucht zumindest ein Minimum an Menschenrechten, die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung, den Bau von Infrastruktur. Die Taliban sind dazu wie alle Extremisten nicht fähig.

Wie muss der Westen künftig mit den Taliban umgehen?

Wir müssen mit den Taliban reden. Man muss die Radikalen isolieren und mit den Gemäßigten in Kontakt kommen. Die großartige US-Richterin Ruth Ginsburg hat einmal gesagt, man kann gute Ideen haben, aber muss andere davon überzeugen, dass sie gut sind. Der Westen kann die gute Idee einer Demokratie haben, muss die Afghanen davon aber auch überzeugen. Dafür braucht er Alliierte.

Afghanistan ist viel zu wichtig, um es zu ignorieren. Es ist für uns ein Pufferstaat mit mächtigen Nachbarn wie Russland, China und Indien. Und man sieht ja gerade in der Ukraine, es braucht stabile Pufferstaaten zwischen den Großmächten. Afghanistan wird wieder in den Schlagzeilen landen. Spätestens wenn dort wieder jemand einmarschiert und wir uns Sorgen machen müssen, welche Folgen das für uns hat.

Sie haben sich dafür eingesetzt, dass Ihr Fahrer und Übersetzer und dessen Familien aus Afghanistan nach Deutschland kommen, und eine Initiative zur Unterstützung für Frauen in Afghanistan gegründet. Tauschen Sie jetzt den Journalismus gegen Aktivismus?

Ich bin keine Aktivistin. Ich habe das getan, was jeder tun sollte. Es war klar, dass jene Menschen, die mit westlichen Journalisten zusammengearbeitet hatten, von den Taliban verfolgt würden. Deswegen lag es in meiner Verantwortung, diese Menschen bei ihrer Flucht zu unterstützen.

Ganz allgemein aber denke ich, dass Journalismus und Aktivismus nicht zusammen funktionieren. Ein Journalist kann nur glaubwürdig sein, wenn er das ablegt, er muss offen und neugierig sein, in alle Richtungen hinaus und ohne Ideologie. Privat ist man ein Mensch, aber Journalist sein ist ein Job.

Im März 2011 interviewte Rados Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi und berichtete über den dortigen Bürgerkrieg. Im August 2016 interviewte sie den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Denken Sie, dass die Ukraine das nächste Afghanistan wird? Dass der Krieg auch bald aus den Schlagzeilen verschwinden wird?

Jeder Krieg nützt sich nach einer gewissen Zeit ab. Nicht nur, weil die Leute genug haben, sondern weil sich Geschehnisse wiederholen, und Bilder den Eindruck vermitteln, das hat man alles schon mal gesehen. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt langsam auch bei der Ukraine erreicht.

Sie haben im April noch aus der Ukraine berichtet, am Donnerstag dann verkündet, dies sei das letzte Mal gewesen. Ist das Ihr Karriere-Aus?

Ich habe 40 Jahre lang meinen Kopf hingehalten und das ist immer gut gegangen. Man soll sein Schicksal nicht überstrapazieren. Ich muss nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Das sollen die Jungen machen. Und ich unterstütze gerne mit meiner Erfahrung.

Seit Tagen sind in der Hauptstadt Kabul über 3.000 Geistliche und Stammesälteste versammelt, um bei der "Loya Jirga" ("Großer Rat") die drängendesten Probleme des Landes zu besprechen. Auch der oberste Führer der radikal-islamischen Taliban, Hibatullah Akhundzada, soll anwesend sein. Es wäre seit Oktober sein zweiter Auftritt in der Öffentlichkeit.

Akhundzada trägt den Titel "Anführer der Gläubigen" und gehört zur Gründergeneration der Taliban. Medien und Frauen waren von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Seit der Machtübernahme im August 2021 haben die Taliban entgegen erster Ankündigungen die Rechte von Frauen und Minderheiten massiv eingeschränkt: Frauen sind vom Schulbesuch ausgeschlossen und dürfen bestimmte Jobs nicht mehr ausüben. In der Öffentlichkeit müssen sie sich komplett verhüllen, nur die Augen dürfen zu sehen sein. Sie dürfen nicht mehr allein reisen und öffentliche Parks nur an bestimmten Tagen betreten, an denen sich dort keine Männer aufhalten. International stößt die Einschränkung der Frauenrechte auf scharfe Kritik, Hilfsorganisationen hatten sich nach der Machtübernahme aber weitgehend aus dem Land zurückgezogen.

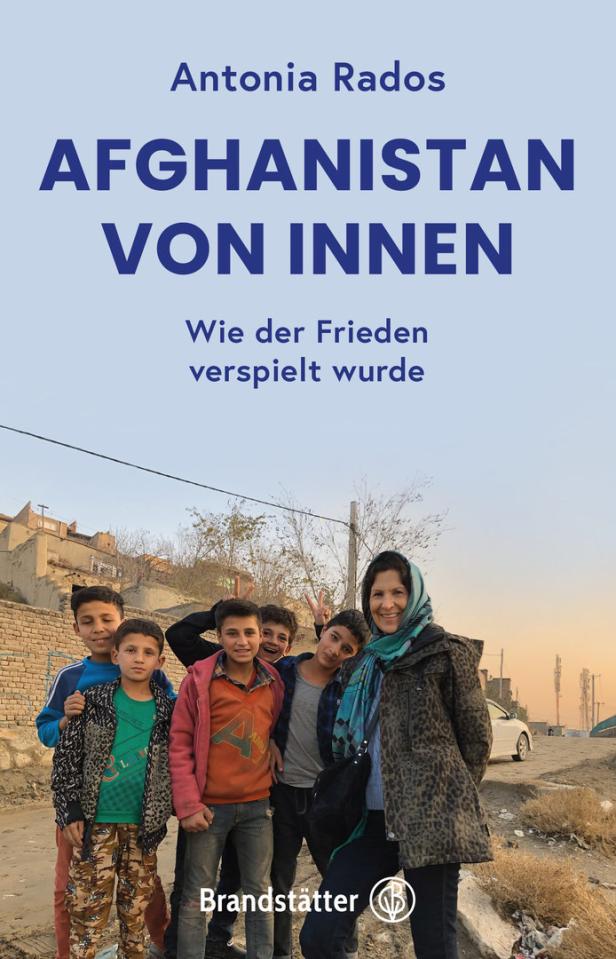

Am Montag erscheint Rados' Buch "Afghanistan von innen. Wie der Frieden verspielt wurde" (Brandstätter Verlag, 328 Seiten, 25 Euro).

Kommentare