Die Welt in zehn Jahren: Ist die Ära des Friedens endgültig vorbei?

KURIER-Serie: Der Krieg in der Ukraine, Rekord-Inflation und die Klimakrise - die Österreicher blicken so pessimistisch in die Zukunft wie seit 50 Jahren nicht mehr. Zurecht? Zum Jahreswechsel befragen wir Experten aus sechs verschiedenen Disziplinen dazu, wie sich unsere Welt in den nächsten zehn Jahren verändern wird. Den Beginn macht der Politologe Herfried Münkler. In Teil zwei widmen wir uns der Frage, ob wir künftig nur mehr vier Tage oder gar noch weniger arbeiten werden. Sie finden alle Artikel gesammelt hier.

KURIER: Seit dem 24. Februar herrscht in Europa wieder Krieg. Hat damit eine neue Ära begonnen? Auf was müssen wir uns in den nächsten Jahren einstellen?

Herfried Münkler: Die Ära, in der Frieden mit immer weniger Waffen und hauptsächlich durch wirtschaftliche Macht geschaffen wurde, ist vorbei. Vor dem Krieg dachte man, Putin sei nicht so dumm, seine besten Kunden zu verprellen. Das hat nicht funktioniert, das ist die bittere Lehre vom 24. Februar: Wirtschaftliche Macht – Sanktionen – hat gegenüber militärischer Macht eine zeitliche Lücke, die sich nicht schließen lässt. Militärische Macht wird daher in Zukunft eine größere Rolle spielen als zuletzt. Die Friedensdividende, die wir seit 1989/1990 nutzten, ist Geschichte. Sehr viel mehr Geld wird in den Aufbau von militärischen Fähigkeiten fließen.

Sie sagten mal, keiner habe damit gerechnet, dass bei Putin die Dummheit Methode habe. Unterschätzt man ihn da nicht?

Putin fühlte sich raffiniert, weil er annahm, der Westen würde nach einem Enthauptungsschlag der Ukraine ähnlich reagieren wie 2014 – mürrisch, aber ohne entschiedenen Widerstand. Doch was kurzfristig wie Schläue gewirkt hat, hat sich über längere Zeit als gravierender Nachteil erwiesen. Darum birgt das Wort Dummheit keine Überheblichkeit. Putin hat einfach nicht bedacht, dass es für den Westen gute Gründe gibt, seinen Sieg unter allen Umständen zu verhindern. Denn dann wäre eine Blaupause für andere Aggressoren entstanden – und wir wären in einem neuen Zeitalter der Kriege.

Noch sind wir dort nicht angelangt. Wie kann Europa das verhindern?

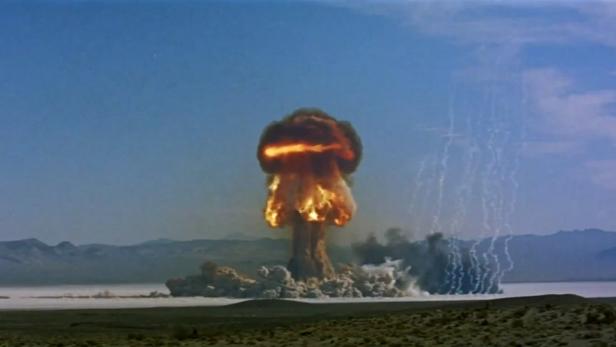

Wenn die Ukraine nicht alle Gebiete zurückerobern kann, wird sie nur in einen Waffenstillstand einwilligen, der ihr auch Vorteile bringt – das heißt Sicherheitsgarantien des Westens. Diese Garantien – das kann man mit Sicherheit sagen – können die Europäer derzeit aber nicht geben. Eine Remilitarisierung ist unausweichlich, ebenso wie es die erkennbare Bereitschaft braucht, die Waffen auch einzusetzen. Das sage ich nicht in einem Grundton der Begeisterung, sondern mit Melancholie: Damit geht eine Zeit zu Ende, mit der große Hoffnungen verbunden waren. Mit dem Ende des Kalten Krieges erwartete man ein Ende der nuklearen Geiselnahme, jetzt stehen wir nach der nuklearen Eskalation der Russen in einer schlimmeren Position als damals – denn die alte Sowjetunion war deutlich berechenbarer als Putins Russland.

Wie verhindert man, dass Putin den Atomknopf drückt?

Russland reißt die Klappe ziemlich weit auf, aber wird wohl keine Atomwaffen gegen die Ukraine einsetzen. Nicht nur wegen eines drohenden NATO-Gegenschlags, sondern auch, weil China – der einzig zuverlässige Verbündete Moskaus – keine nukleare Eskalation will. Kommt es dennoch dazu, würde Russland allein dastehen und ökonomisch zusammenbrechen. Im Westen hat aber schon die Drohung ein spürbares Zittern ausgelöst. Das allein ist ein Anreiz, weiter zu drohen.

Sie schreiben von fünf großen Mächten, die die Weltordnung künftig prägen – China mit dem Juniorpartner Russland, die USA mit dem Junior Europa, dazu Indien als Zünglein an der Waage. Was macht Europa, wenn es wieder „America first“ heißt? Stehen wir dann komplett im Regen?

Dass Trump die Wahl verloren hat, war ein Zeitgeschenk an die Europäer – nur genutzt haben wir es bislang nicht. Von allen Fünfen haben die Europäer die geringste nukleare Fähigkeit. Die Briten sind nicht mehr bei der EU. Die französische Force de frappe hat keine ernst zu nehmende Größe, darum wird es zu einer erheblichen Aufstockung kommen müssen, wenn man bei nuklearer Abschreckung eine Rolle spielen will. Daran müssen sich aber auch andere EU-Länder beteiligen, und sie müssten auch in die Befehlsstrukturen eingebunden werden. Nur so könnte man die Abhängigkeit von den USA – und die Unvorhersehbarkeit in puncto Wahlen und republikanischer Partei – beenden.

Wird die nukleare Aufrüstung weltweit zunehmen?

Der Krieg gegen die Ukraine hat die Büchse der Pandora geöffnet. Viele Länder wollen die Bombe – Taiwan vermutlich, und wenn der Iran sie hat, werden die Saudis nachziehen. Auch die Türkei wird versuchen, eine zu bekommen. Man muss die USA motivieren, zuverlässige Schutzschirme auszugeben – nur sie sind ein gutes Mittel gegen eine neue Runde der Proliferation von Atomwaffen.

Rechnen Sie in den nächsten Jahren mit einem weiteren Kriegen abseits der Ukraine?

Nicht nur Putin träumt von der Wiederherstellung eines Imperiums, auch in den Köpfen von Erdoğan und führenden AKP-Politikern spukt das herum. Man will wieder eine Regionalmacht wie das Osmanische Reich werden. Um die miserable ökonomische Situation des Landes zu überspielen, zündelt Erdoğan in Nordsyrien, im Nordirak und in Griechenland. Das kann zu einer Ausdehnung von Kriegen führen, bei denen unklar ist, ob Putin und Erdoğan Freund oder Feind sein werden. So entsteht ein Raum der Instabilität vom Kaukasus im Osten bis Bosnien-Herzegowina im Westen – und der fällt in die Pazifizierungskompetenz der Europäer.

1991 dachten wir, die liberale Demokratie sei das Ideal. Woher kommt dieser neuerliche Hang zum Imperialen?

Das war aus vielerlei Gründen eine Fehlannahme. Wir haben keinen "Point of no return" überschritten, wir können jederzeit in die Dummheit der Vergangenheit zurückkehren. Ein Grund dafür sind Ressentiments, über Jahre runtergeschluckte Wut und der Wunsch, wieder jemand sein – das nutzen Politiker für sich, wenn sie die Bevölkerung nicht auf anderem Wege für sich gewinnen können. Auch Orbans Großungarn-Schal gehört zu dieser Kategorie, er ist eine Kampfansage an die EU. Wenn die Europäer es nicht schaffen, ihn zur Räson zu bringen, dann schwelgen die Leute auch hier bald wieder in Verrücktheiten.

Nach 1945 dachte man, die UNO kann diese Dämonen einfangen. Ist sie obsolet?

Die UNO hat gelegentlich in der Vergangenheit funktioniert, aber nur wenn es keine Blockkonfrontation Moskau – Washington im Sicherheitsrat gab. Jetzt werden die USA Russland nie mehr als gleichberechtigten Partner anerkennen – mit guten Gründen. Zudem sind viele neue Akteure nicht vertreten, die Europäer dafür zweimal. Der Sicherheitsrat steckt gefriergefrostet in den Konstellationen der Nachkriegszeit. Alle großen Erwartungen an die Weltgemeinschaft kann man sich daher abschminken. Wer jetzt weiter daran festhält, ist ein politischer Romantiker.

Ist die Globalisierung auch überholt, wenn sich Friede nicht mehr durch Wirtschaftsmacht schaffen lässt?

Das Einwirken mit wirtschaftlicher Macht hat sich ja nicht völlig in Luft aufgelöst – am Balkan etwa funktioniert das nach wie vor. Ich denke, es wird nicht zu einer De-Globalisierung kommen, aber zu einer stärker kontrollierten Globalität. Das Ende der Einflussgebiete in Ost und West war mit der Vorstellung von freiem Zugang zum Weltmarkt verbunden. Diese Hoffnung hat sich aber nicht bestätigt: Nicht nur, weil die Russen die Ukraine überfallen haben, sondern auch, weil China mit seiner Seidenstraßen-Strategie neue Einflusszonen schafft. Im schlimmsten Fall – gerade in puncto knapper Rohstoffe – entwickeln sich so neue Abhängigkeiten und Konflikte. Im günstigsten Fall gleichen sich die Vor- und Nachteile aus.

Das klingt alles sehr düster. Gibt es eine Entwicklung, die Ihnen Hoffnung macht?

Ich bin zuversichtlich, denn es findet auch ein Strukturwandel statt. Die großen Fragen, wie Klimawandel, Artensterben und Welthunger, werden wohl nicht mehr in komplexen, hoch angesetzten Systemen gelöst – wie der COP-Klimakonferenz, die mit Erwartungen überfrachtet war und dem Klima vermutlich mehr geschadet als geholfen hat. Wenn künftig nur mehr zwei handlungsfähige Akteure reden, die tatsächlich einen Interessenausgleich finden können, dann ist das gelebter politischer Realismus – und kann auch Vorteile haben.

Kommentare