Atomwaffen: Warum die Bombe nach wie vor geliebt wird

Die Schweiz träumte bis 1988 davon, Schweden plante bereits die Produktion von 100 Stück, Südafrika hatte sogar sechs davon gebaut: Die Atombombe war und ist seit ihrem Bestehen ein strategisches Ziel für so manchen Staat.

Ihre Geschichte ist voll von Spionagefällen, Bestechungen, Verträgen und militärischen Operationen, um zu verhindern, dass ein feindlicher Staat den Besitz dieser mächtigen Waffe erlangt. Zehn Staaten (Südafrika gab sein Arsenal freiwillig auf) haben es bisher dennoch geschafft.

Das Manhattan-Project

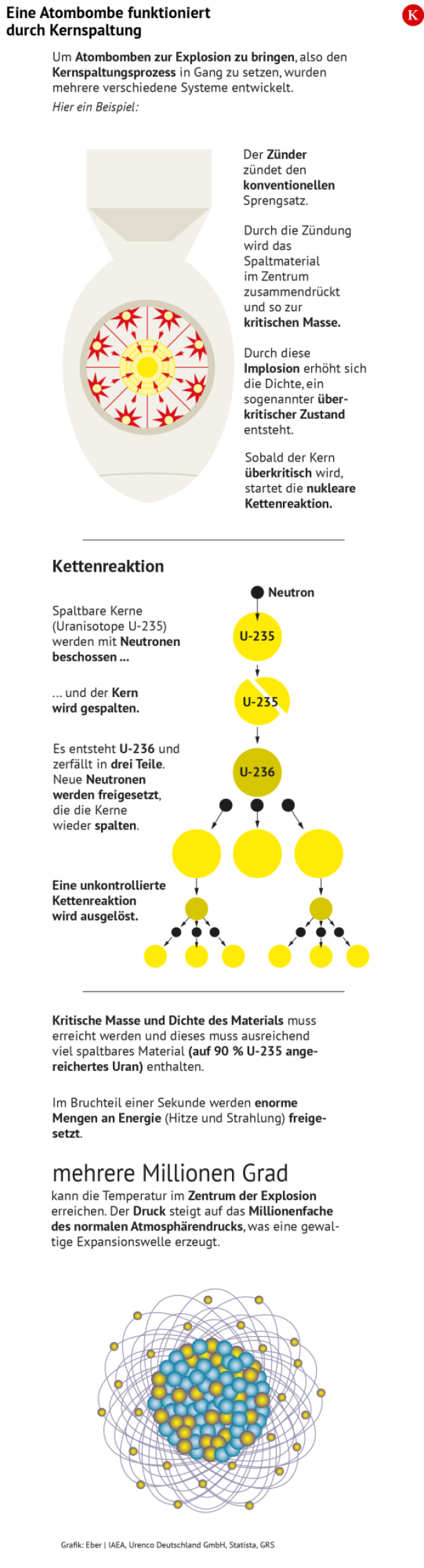

Den Anfang machen die USA. Am 16. Juli 1945 geht die Sonne über der Wüste von New Mexiko zwei Mal auf, um exakt 5 Uhr 29 Minuten und 45 Sekunden beginnt vor bald 80 Jahren das Zeitalter der Atomwaffen. Zum ersten Mal in der Geschichte zünden die USA an jenem Tag eine Atombombe.

Nie zuvor hat die Menschheit eine ähnliche Gewalt entfesselt: Der gigantische Atompilz erreicht eine Höhe von zwölf Kilometern, die Sprengkraft entspricht 21.000 Tonnen TNT. Zurück bleibt ein strahlenverseuchter Krater mit einem Durchmesser von 800 Metern. Die Hitze schmilzt den Sand zu grünlichem Glas.

Wenige Wochen später setzen die USA ihre ersten Atombomben im Krieg gegen Japan ein, vernichten die Städte Hiroshima und Nagasaki – und haben vier Jahre lang das Monopol auf die gefährlichste Waffe der Menschheit.

Doch die Sowjetunion ist nicht untätig, hat Spione in das Manhattan-Project eingeschleust, jenes Projekt, das den Bau der Atombombe ermöglichte. Die erbeuteten Informationen sowie die Hilfe einiger deutscher Experten ermöglichen den sowjetischen Wissenschaftern, 1949 die erste sowjetische Atombombe herzustellen. Ein massives Wettrüsten zwischen den Weltmächten setzt ein – drei Jahre später vermeldet Großbritannien den ersten erfolgreichen Test mit seiner Atombombe. 1960 zieht Frankreich nach, will sich „strategisch unabhängig“ von der NATO machen.

Tatsächlich soll Washington die Entwicklung der „Force de Frappe“ mit Argwohn verfolgt haben. 1964 testet auch die Volksrepublik China ihre erste Atombombe – anfangs von der Sowjetunion unterstützt, sollte es zwischen Nikita Chruschtschow und Mao Zedong bald zum Zerwürfnis kommen.

Doch mit den bisher gelieferten Informationen Moskaus gelingt es China rascher als gedacht, zur Atommacht aufzusteigen. Das Faktum, dass immer mehr Staaten nach Atomwaffen streben, sorgt weltweit für Kopfzerbrechen – auch bei jenen Staaten, die bereits ein eigenes nukleares Arsenal haben.

Atomwaffensperrvertrag

Nach Verhandlungen, die länger als vier Jahre dauern, unterzeichnen die USA, Großbritannien und die Sowjetunion den Atomwaffensperrvertrag (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT), Frankreich und China werden ihm erst 1992 beitreten.

Wiewohl umstritten, gilt der NPT als erste Anstrengung, dem nuklearen Wettrüsten Einhalt zu gebieten.

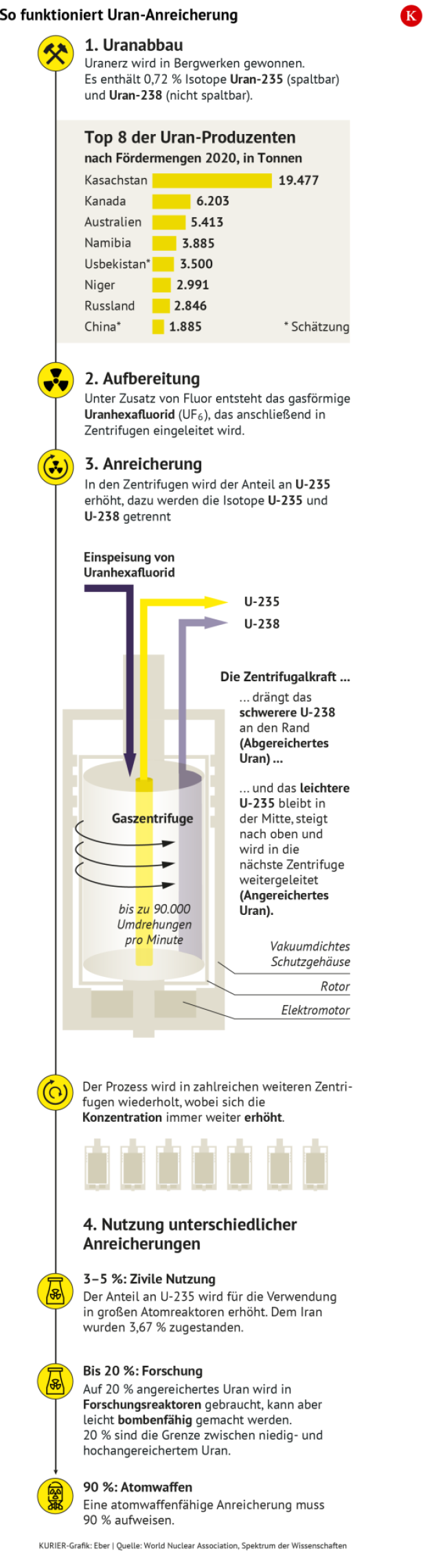

Er fußt auf drei Säulen: Die Nichtverbreitung – Kernwaffenstaaten verpflichten sich, keine Atomwaffen weiterzugeben. Dazu die Abrüstung, wonach sich die offiziellen Kernwaffenstaaten (USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien) dazu verpflichten, in Verhandlungen über nukleare Abrüstung einzutreten. Und die Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken: Alle Unterzeichnerstaaten dürfen zivile Nukleartechnologie nutzen – unter der Aufsicht der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO).

Nuklearer Schwarzmarkt

Nicht unterzeichnet wird dieser Vertrag von Israel, Indien und Pakistan – das kommt nicht von ungefähr: Mittlerweile sind alle drei Atommächte. Während Israel wohl schon dank enger Zusammenarbeit mit Frankreich seit Mitte der 1960er-Jahre Atomwaffen besitzt (dies jedoch öffentlich nicht kommentiert), ist Indien seit 1974 offiziell im Besitz der Bombe. Die nukleare Aufrüstung Chinas veranlasst das Land, seinerseits für einen „Ausgleich“ zu sorgen. Denselben Gedanken verfolgt man auch in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Ist Indien Atommacht, so muss es auch Pakistan werden. Unterstützt von China und mehr oder minder geduldet von Washington, führt das Land 1998 seinen ersten offiziellen Atomwaffentest durch.

Neben der Abschreckung Indien gegenüber profitiert das Land auch anderweitig von seiner Nukleartechnologie: Der Iran, Libyen und Nordkorea gelangen in den Besitz von Wissen, Zentrifugen und Bauplänen.

Der Atomwissenschafter Abdul Qadeer Khan soll der Kopf hinter dem nuklearen Schwarzmarkt sein, den Pakistan aufzieht. Vor allem Nordkorea, das in der zivilen Nukleartechnologie sowohl von der Sowjetunion als auch von China unterstützt worden war, profitiert davon – und produziert und testet bald eigene Atomwaffen. Libyen wiederum gibt sein Programm 2003 freiwillig auf, acht Jahre später wird Diktator Muammar al Gaddafi gestürzt.

Nukleares Dilemma

Für den ehemaligen US-Sicherheitsberater John Bolton ist das 2011 ein fatales Signal an Staaten wie Nordkorea und den Iran: „Die Lektion für Nordkorea und den Iran ist klar: Wenn du Atomwaffen hast, gib sie niemals auf. Wenn du keine hast, besorg dir welche.“

Auch der Iran fährt weiter damit fort, Uran anzureichern, baut gleichzeitig seine Macht im Nahen Osten aus. Die Aussicht auf eine nuklear bewaffnete Islamische Republik mit starkem Einfluss auf den Irak, Syrien, den Libanon und den Jemen führt auch in den sunnitischen Machtzentren zu Überlegungen, sich Atombomben zuzulegen. Allen voran der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman äußert sich öffentlich: „Wenn der Iran eine Atombombe entwickelt, müssen wir auch eine bekommen.“

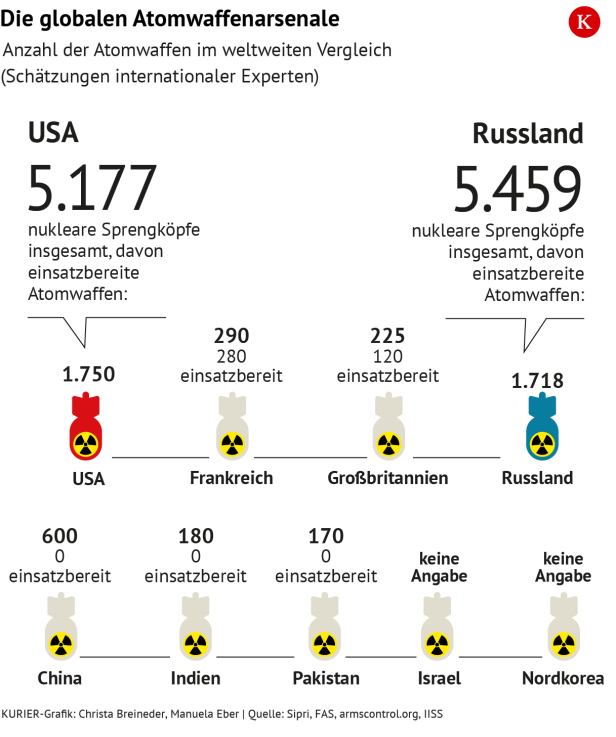

Dieses Dilemma hätten Verträge wie der NPT unmöglich machen sollen – doch spätestens seit der indischen Atombombe ist klar, dass Verträge allein nicht immer wirken. Gleichzeitig gibt es in der Geschichte der Atombombe einige starke Gegenbeispiele, wie etwa den INF-Vertrag: 1987 einigen sich Reagan und Gorbatschow auf diesen Pakt, der die Stationierung von Mittelstreckenraketen (500 bis 5.500 Kilometer Reichweite) verbietet. Um diese Zeit werden 80 Prozent aller Nuklearsysteme vernichtet – allein die Sowjetunion verfügte 1986 über 45.000 Atomwaffen. Der INF-Vertrag ist eine Erfolgsgeschichte, bis ihn die USA unter Trump 2019 aufkündigen.

Noch in Kraft ist der sogenannte New-START-Vertrag, in dem sich die Unterzeichner dazu verpflichten, nicht mehr als 1.550 einsatzbereite strategische Sprengköpfe in ihren Arsenalen zu haben. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine werden keine Inspektionen mehr durchgeführt, gültig ist der Vertrag bis 2026.

Längst sind die strategischen Atombomben nicht die einzige Bedrohung: Taktische Atomwaffen auf Hyperschallraketen werden dies- und jenseits des Pazifiks hergestellt und gelten als nicht oder schwer abfangbar. Großbritannien will zum ersten Mal in seiner Geschichte atomwaffenfähige Kampfflugzeuge kaufen.

Und seit Jahren warnen Experten, dass die Implementierung der KI in Waffensysteme die größte Revolution seit Schießpulver und Atombombe auslösen könnte. Als niederschwellige Waffe, die nicht nur Staaten leicht nutzen können, sondern auch Terrororganisationen.

Kommentare