Hans Ulrich Obrist: "Die Brücke wieder herstellen"

1985 reiste der damals 17-jährige Hans Ulrich Obrist erstmals von Zürich nach Wien, um die Malerin Maria Lassnig kennenzulernen. Es sollte der Beginn einer langen freundschaftlichen Beziehung werden; der Schweizer, der fortan unermüdlich Begegnungen mit Künstlerinnen und Künstlern suchte, wurde in den Folgejahren zu einem der einflussreichsten Kuratoren der Kunstwelt.

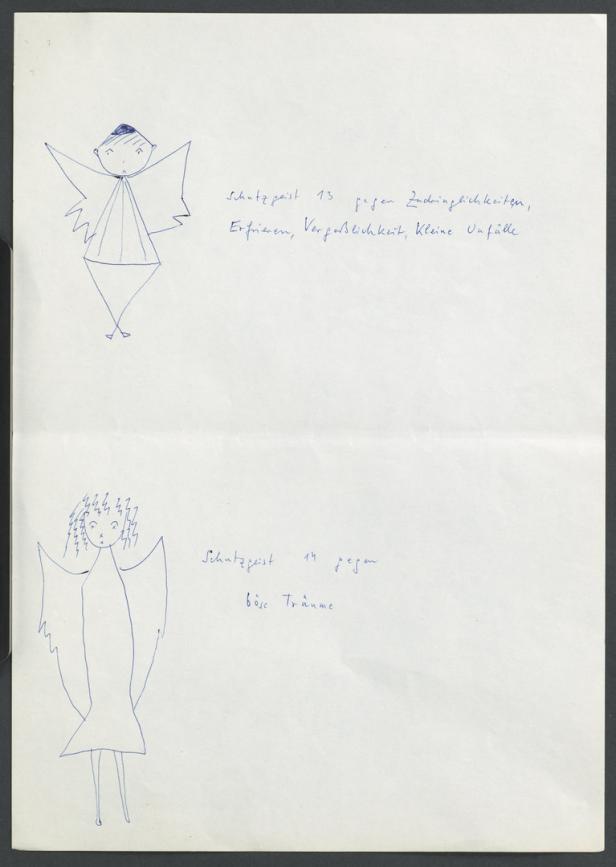

Lassnig und das von ihr illustrierte Buch „Rosengarten“ (1984) legten auch den Grundstein für Obrists bis heute anhaltende Begeisterung für Friederike Mayröcker (*1924). Im Rahmen des Festivals „Curated By“ hat Obrist nun in der Galerie nächst St. Stephan nun eine Schau zusammengestellt (bis 10.10.), die Mayröckers Zeichnungen neben Büchern und Hörspielen präsentiert.

KURIER: Sie sind in der zeitgenössischen und neuesten Kunst aktiv, gleichzeitig sind sie in der Lassnig-Stiftung involviert, pflegten Kontakt zu Friederike Mayröcker oder der kürzlich im Alter von 99 Jahren verstorbenen Luchita Hurtado. Welche Bedeutung hat die Beschäftigung mit Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Generationen für Sie?

Hans Ulrich Obrist: Ich glaube, dass man oft die Zukunft aus Fragmenten der Vergangenheit erfinden kann. Mein kuratorischer Ansatz war immer interdisziplinär – ich gehe davon aus, dass man die Kräfte in der Kunst nur dann versteht, wenn man auch in die Literatur geht, wie jetzt in Wien mit Mayröcker, oder in die Musik, die Architektur, die Wissenschaft. Aber mein Ansatz war auch immer, dass man verschiedene Generationen zusammenbringt. Und ich glaube, dass gerade heute das Werk von Friederike Mayröcker wieder super relevant ist für eine junge Generation. Precious Okoyomon, eine großartige Künstlerin in New York, die wir 2019 in der Serpentine Gallery zeigten, ist etwa sehr fasziniert von Mayröcker, und sie ist Ende zwanzig.

In Ihrem Denken taucht immer wieder der Begriff der Dringlichkeit auf. In der derzeitigen Situation wird die Priorität der Kunst aber häufig angezweifelt.

Gerhard Richter sagte mir immer, Kunst ist die höchste Form der Hoffnung. Gerade zu einem Zeitpunkt wie jetzt brauchen wir Kunst umso mehr, und gerade zu diesem Zeitpunkt ist es interessant, darüber nachzudenken, wie wir mit Kunst in die Gesellschaft hinein gehen können. Am ersten Tag des Lockdowns ist mir ein Atelierbesuch bei der Fotografin Helen Levitt. (1913 – 2009, Anm) eingefallen. Sie hatte mir einst vom New Deal unter Roosevelt erzählt. Zehntausende Künstler wurden damals beschäftigt, es wurde ihnen aber nicht einfach Geld überwiesen – die Künstler wurden aufgefordert und eingeladen, für die Gesellschaft zu arbeiten. So war auf einmal Kunst nicht mehr im Museum zu sehen, sondern ging in die Gesellschaft. Levitt sagte mir, wenn es irgendwann eine große Krise gibt, dann sollte man auf dieses Reservoir von Ideen zurückgreifen. Ich habe dann einen Text verfasst, wie man heute einen „New New Deal“ realisieren könnte. Das wäre das perfekte Projekt für Europa – die EU könnte das transnational machen, indem das im ganzen europäischen Raum stattfinden könnte. So eine Krise ist auch eine Chance, dass man diese Brücke zwischen der Kunst und der Gesellschaft wieder mehr herstellt.

Doch die Situation heute ist eine andere in den 1930er Jahren, auch die Kunstpraxis ist eine ganz andere. Wandmalereien und dergleichen erscheinen mir nicht unbedingt als das Mittel der Zeit.

Das ist eine interessante Frage, die ich mir genauso oft gestellt habe. Man kann das freilich nicht eins zu eins übertragen. Wandmalerei und öffentliche Skulpturen im Außenraum sind weiterhin relevant, aber daneben gibt es viele andere Möglichketien der öffentlichen Kunst. Wir haben in London in der Serpentine eine Kuratorin für Ökologie und eine Kuratorin für gesellschaftliche Anliegen ernannt. Wir machen ein Projekt in den Londoner Vorstädten – da wachsen Generationen von Leuten auf, die waren noch nie in einem Museum. Wir laden Künstlerinnen und Künstler ein, um mit der Community zu arbeiten. Wir haben aber auch einen Chief Technology Officer und ein digitales Department. Wir haben mehrere Ausstellungen gemacht, die Artificial Intelligence kritisch hinterfragen. Um das zu tun, müssen Museen heute neue Allianzen schaffen.

Wo sehen Sie Chancen und Grenzen einer aktivistischen Kunst? Es gibt viele Kunstschaffende, die sich involvieren wollen. Zugleich kann Kunst auch nur einfach Kunst sein.

Es besteht die Gefahr, dass man als Kurator Kunst instrumentalisiert – dass man eine Idee hat und dann Kunst herbeizieht, um diese Idee irgendwie zu illustrieren. Das wollte ich nie. Deshalb beginnen alle meine Projekte in einem täglichen Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern. Genauso wie ich mit Maria Lassnig viele Gespräche hatte, gab es auch ein enges Verhältnis mit Gustav Metzger (1926 – 2017, Anm.) Er kam immer wieder zu uns ins Büro und sagte: „Die Serpentine muss etwas gegen diese ökologische Auslöschung tun“. Doch jedes Mal, wenn wir etwas gemacht hatten, stand er am nächsten Tag wieder da und sagte: Geh nur nicht davon aus, dass es jetzt gelöst ist. Er meinte auch, dass es problematisch sei, wenn jetzt alle Institutionen ökologische Ausstellungen machen – er fand, es müsste nachhaltiger sein. So kam die Idee, ein „Department für General Ecology“ zu haben und zum 50. Geburtstag der Institution 50 Kampagnen von Kunstschaffenden zu lancieren. Ich glaube schon, dass es mit Kunst zu Realitätsproduktion kommen kann. Aber ich will auch nie die Kunst instrumentalisieren.

Sie selbst sind ja bekannt für Ihre rege Reisetätigkeit – was hat sich für Sie selbst zuletzt verändert?

Schon von Anfang des Jahres an wollte ich viel weniger reisen. Es hat sich dann natürlich alles auf extreme Weise verlangsamt, und es kam zu mehr Schreibzeit. Doch es geht ja nicht darum, dass man aufhört zu reisen, es ist auch wichtig, dass man Kunst und Ausstellungen sieht. Neben Mayröcker und der Poetin Etel Adnan ist Edouard Glissant einer der Autoren, die ich immer wieder obsessiv lese – für mich einer der wichtigsten Philosophen unserer Zeit und mein Mentor. Er sagte, dass es um Mondialité (etwa: Weltläufigkeit, Anm) gehe, nicht darum, dass alles nur noch lokal ist. Er hat vorausgesehen, dass die Globalisierung ökologische Auslöschung schafft – das muss verhindert werden. Doch gleichzeitig, erkannte er, wird es eine Gegenbewegung geben, einen neuen Nationalismus, einen Mangel an Solidarität und Austausch. Und man muss dem genauso widerstehen. Ich glaube, dass das jetzt die Aufgabe ist – weiterhin globale Dialoge aufrecht zu erhalten, aber auf eine Art und Weise, die nachhaltig ist.

Ihr Austausch mit Künstlern hat ja durch Ihren Status in der Kunstwelt auch einen Effekt - wenn Sie sich mit jemandem beschäftigen, gibt das der betreffenden Person Gewicht. Wie isolieren Sie sich da gegen Begehrlichkeiten?

Ich bin eigentlich noch immer von dieser Neugierde getrieben, die ich als Teenager hatte. Ich gehe in Städte, gehe in Ateliers, bin neugierig, wenn mir jemand von etwas erzählt, schaue ich mir das an. Was dazugekommen ist, ist das Digitale, Instagram ist wichtig als Informationsquelle, gleichzeitig seit neuestem auch die Zoom-Studio-Visits. Es hat sich grundsätzlich aber nicht so viel verändert.

Aber wenn Ihnen jemand sagt, Sie sollten sich dies oder jenes ansehen, tut er das ja oft im Eigeninteresse. Etwa, wenn ein Galerist seine Künstler pushen will.

Mir war immer wichtig, offen zu sein – es besteht ja die Gefahr, dass man irgendwann nur mehr an den immergleichen Orten schaut. Manchmal sind es Galerien, manchmal junge Kuratoren – man arbeitet ja nicht alleine, das Serpentine-Team ist da wichtig, weil die auch ganz viel sehen und mir erzählen. Wichtig ist, dass man unabhängig bleibt, aber das größere Problem ist für mich, die Zeit für Recherchen freizuhalten.

Wie sehr denken Sie bei Ihren Recherchen auch an die Nachwelt? Mit den Interviews, die Sie führen, produzieren ja Sie schon das kunsthistorische Quellenmaterial von morgen.

Ich hoffe einfach, dass es nützlich ist. Am Anfang war mir das nicht so bewusst – das kam es mehr aus dem Impuls einer Neugierde, und ich habe diese Gespräche eben archiviert. Aber irgendwann ist es habe ich mir überlegt habe, was in diesem Archiv noch fehlt. Dann wurde es systematischer. Das Archiv wird jetzt in Arles Teil dieser neuen Institution sein, die die Sammlerin Maja Hoffmann aufbaut. Ich will ja, dass das auch zugänglich ist. Das Kernstück sind 4000 Stunden Interviews mit Künstlern und Künstlerinnen. Wenn man dies Gespräche zugänglich macht, ist das ja auch eine Art von Schule, oft sind es ja Masterclasses dieser Künstler und Künstlerinnen. Ich hoffe, dass es für neue Generationen eine Werkzeugkiste ist.

Kommentare