Frau Picasso und ihre Freunde: Auf Maria Lassnigs Pfad zur Kunst

„Mit der Kunst zusammen: Da verkommt man nicht! Ohne Kunst verkommt man und ich besonders.“

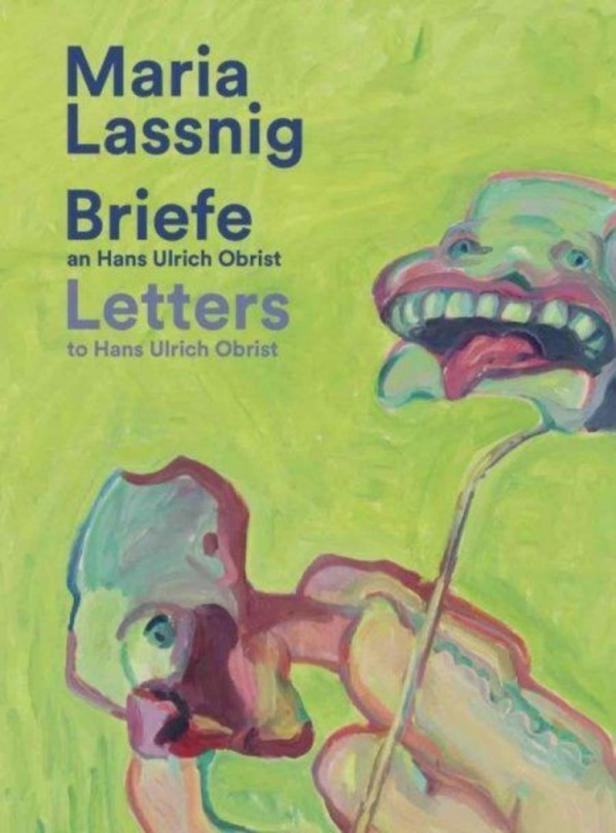

Die Künstlerin Maria Lassnig schrieb diese Zeilen im Jänner 2014, wenige Monate vor ihrem Tod. Das Schreiben, gerichtet an den Schweizer Kurator Hans Ulrich Obrist, wurde nie abgeschickt. In einem jüngst erschienenen Band mit den gesammelten Briefen (siehe Artikel rechts) bildet es den Schlusspunkt.

Heute klingt dieses Ende wieder nach einem Anfang: Ohne Kunst verkommt man, das können alle mitfühlen, denen sie ein Lebenselixier ist – ob nun beim aktiven Kunstschaffen oder bei der Betrachtung. Lassnigs Werk kann hier Inspiration und Modell sein – ging die Malerin doch ganz in ihrer Teilnahme an dem großen Geistesgebäude der Kunst auf. Und das, obwohl sie Vernissagen, Medientermine und andere öffentliche Rituale eher hasste und viel Zeit im selbst gewählten „Lockdown“ ihrer Ateliers in Wien und dem Kärntner Metnitztal verbrachte.

Neue Pfade einschlagen

Nun, wo die heimischen Museen schrittweise ihre Tore öffnen und Kunstdurstige wieder Werke im Original sehen können, wird auch langsam klarer, wie sich unsere Art der Kunstteilnahme verändert hat: Keine Events leiten derzeit an, wo man unbedingt hinzuschauen hat. Neue kuratierte Ausstellungen, die den Blick mit besonderer Auswahl oder einer originellen These leiten, lassen noch zumindest bis Herbst auf sich warten. Stattdessen gilt es, eigene Pfade zu schlagen – quer durch Museen, Galerien, Publikationen und auch Online-Angebote.

Das Werk Lassnigs kann auch hier ein Leitstern sein, begegnet es doch gegenwärtig an vielen Orten. Besonders prominent ist es in der Schau „The Beginning“ in der Vorwoche neu eröffneten „Albertina Modern“ am Wiener Karlsplatz vertreten. Die Ausstellung lässt keinen Zweifel, dass die Künstlerin, die selbst oft mangelnde Wertschätzung beklagte, einen Eckpfeiler der Kunstgeschichte nach 1945 darstellt: Lassnigs Selbstcharakterisierung als „Frau Picasso“ mutet plötzlich nicht mehr so augenzwinkernd an wie früher.

Das „Selbstporträt mit Stab“ von 1971 dominiert im Künstlerhaus eine zentrale Raumachse, die zum zweiten Eckpfeiler Arnulf Rainer hinleitet. Das Gemälde entstand sieben Jahre nach dem Tod von Lassnigs Mutter, der wohl wichtigsten Bezugsperson im Leben der Künstlerin. Schemenhaft, wie ein Geist, ist die Verstorbene auf dem „Bild im Bild“ hinter Lassnig zu sehen, legt ihr die Hände auf die Schulter, während der Stab, der die Künstlerin zu durchbohren scheint, sich auflöst: Tief Biografisches fällt hier zusammen mit einer virtuosen Demonstration der Möglichkeiten, mit denen Malerei verschiedene Realitäten in einem Bild vereinen kann.

Ein Lieblingswerk Lassnigs war diesbezüglich übrigens „Die Malkunst“ von Johannes Vermeer im Kunsthistorischen Museum – auch ein Bild, dem man nun wieder einen Besuch abstatten kann. Der gleichsam kritische wie sehnsüchtige Blick Lassnigs auf das Thema Familie und Elternschaft lässt sich wiederum in der Schau "Family Matters" im Wiener Dommuseum weiter verfolgen - dieses sperrte am 2. Juni wieder auf, die Themenausstellung ist bis Ende August zu sehen.

Lassnigs Weg durchkreuzt jedoch eine Vielzahl von Strömungen und Denkrichtungen. In der Ausstellung der Albertina Modern findet es ich einmal im Kapitel Abstraktion, saugt Feminismus und Popkultur („Woman Power“) ebenso auf wie Naturinspirationen – und kehrt doch immer wieder zum eigenen Körper und zum individuellen Empfinden zurück.

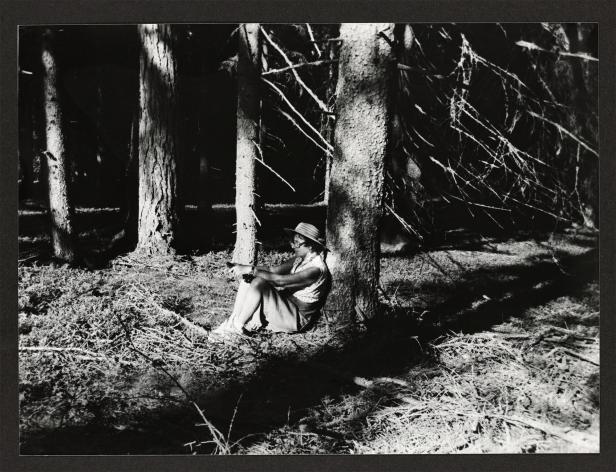

„Ich bin der heilige Franziskus der Waldtiere“ (1995/’96) heißt ein Gemälde, das die Kunsthandlung Kovacek und Zetter in der Wiener Innenstadt derzeit ausstellt. Es ist eines jener Bilder, in denen der Körper der Künstlerin mit jenem eines Tieres zu verschmelzen scheint. Es war eine Empfindung, die Lassnig in ihrem Kärntner Domizil öfters machte – als der Autor dieses Artikels sie 2009 dort besuchte, beklagte sie, wie das Geschrei von Tieren im Wald sie nächtens mitnahm.

Museum und Markt

Kovacek & Zetter haben durch Ankäufe eine große Zahl von Lassnig-Werken zusammengetragen, die teils schon wieder verkauft wurden, teils aber noch zu sehen sind: Neben Druckgrafiken (ab 5.700 €) fallen darunter auch kleine Aquarelle, die Badende am Wörthersee zeigen (20.000 – 40.000 €).

Verkäufe aus dem Nachlass, der von der Maria-Lassnig-Stiftung betreut wird, können freilich nur die in die Stiftung involvierten Galerien ausführen. Neben der Wiener Galerie Ulysses ist dies das internationale Schwergewicht Hauser & Wirth.

Die Galerie mit Standorten u. a. in Zürich, London und New York startete vergangenen Freitag eine Online-Ausstellung zu Lassnig: „Me, Encircled by a Fly“ („Ich, von einer Fliege umkreist“, ein Werktitel) bringt dem sammelnden Publikum Gemälde (zum Preis von 400.000 – 550.000 €) und Aquarelle (30.000 – 35.000 €) näher. 10 Prozent des Erlöses gehen an den Covid-19-Solidaritätsfonds der WHO.

Die Galerie fördert dabei jene internationale Präsenz, die Lassnig – wie aus ihren Briefen hervorgeht – oft vermisste. Bei Hauser & Wirth kann man nun nachhören, wie Schauspielerin Birgit Minichmayr, US-Malerin Nicole Eisenman oder die französische Künstlerin Camille Henrot Lassnigs oft klagende Zeilen verlesen: Der Pfad, der bei ihr begann, endet noch lange nicht.

Maria Lassnigs Briefe: "Die Weltmüdigkeit wird genesen"

Nicht alles, was eine große Künstlerin zu Papier bringt, ist große Kunst – vieles ist nachgerade banal.

Doch dann flackert da ein Sager auf, der im Gedächtnis bleibt. Oder eine scheinbare Nebensache wird durch eine Zeichnung („Anbei eine Illustration meiner letzten Fußoperation im AKH Wien“) doch Kunst. Im Fall von Maria Lassnig, die Körperempfindungen zum usgangspunkt ihrer Bilder nahm, kann man sich auch nie ganz sicher sein, was banal ist und was nicht.

Der von der Lassnig-Stiftung publizierte Band „Briefe an Hans Ulrich Obrist“ ist ein großer Gemischtwarenladen: Die Schriften an den Kurator, der Lassnig 1985 kennenlernte und später zu einer der einflussreichsten Figuren des Kunstbetriebs avancierte, profitieren von der Kombination mit zeitgenössischen Fotos, Postkarten und Werkabbildungen, die zusammen einen Einblick in das Verhältnis von Kunst und Leben bei Lassnig geben. Der Text allein trägt die Publikation nicht – allein schon, weil Obrists Beiträge zum Briefwechsel leider verschollen sind.

Kommentare