Freiheit in der Literatur: Tanz’ die Quarantäne

Sicherungshaft. Präventivhaft. Eine Stadt wird unter Quarantäne gestellt. Das Jahr 2020 ist noch jung, aber der spontane Freiheitsentzug begleitet uns in den Nachrichten fast täglich.

Literatur und Unterhaltungskultur gehen reichhaltig mit diesen Themen um. Das Gefühl des Ausgeliefertseins, ungerechtfertigt festgehalten zu werden oder sich in einem Massenszenario wiederzufinden, bieten Emotion, Projektionsfläche und viel Schaudern. Es ist ja nur Literatur, hoffen wir.

Als solche hat sie die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, die oftmals frei erfunden, in jedem Fall aber individuell und persönlich sind und ihre politische Modellhaftigkeit oft erst im Kontext einer bestimmten Zeit erhalten. Was also sagen uns Autoren von Kafka bis Kushner über die Sicherungshaft-Debatte? Und was hat „The Walking Dead“ eigentlich mit dem chinesischen Wuhan zu tun? So einiges.

Die fehlende Instanz

Am Abend vor seinem einunddreißigsten Geburtstag wird K. abgeführt. Und das, obwohl er feststellt, dass kein Gericht ein Urteil über ihn gefällt hat. Ein Vorgang, der die Grundlage für das Wort kafkaesk bieten sollte.

Es ist eines der berühmtesten Romanfragmente aller Zeiten: Franz Kafkas „Der Process“ war keine persönliche Erfahrung des Autors mit der Justiz oder ihrem Vollzug. Vielmehr hatte sich Kafka von seiner Verlobten getrennt. Er wurde zur Aussprache bestellt, bei der auch die Schwester und eine Freundin der nunmehrigen Ex-Partnerin anwesend waren. Dabei, so ist es überliefert, fühlte Kafka sich angeklagt und einem Tribunal ausgeliefert. In der Folge verfasste er sein erst posthum veröffentlichtes Werk über das bedauernswerte Schicksal des Josef K. Dieser, weiß der Leser, ist unschuldig. „Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.“

Dennoch zerfrisst K. das schlechte Gewissen über das, was er getan haben könnte. Verzweifelt beginnt er über das Wesen von „Schuld“ zu philosophieren. „Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein“, fragt er einen Geistlichen.

Doch es kommt noch schlimmer. Nicht nur, dass K. bis zu seiner Hinrichtung nicht weiß, warum er angeklagt ist. Auch das Gericht, das seinen Fall verhandelt, ist für ihn die meiste Zeit nicht auffindbar.

In den Verlauf seines eigenen Prozesses hat K. keinen Einblick, auch keine Möglichkeit zur Verteidigung. Ein Freispruch scheint von vornherein ausgeschlossen.

Es ist eben dieser Urteilsvollzug ohne einen fairen Prozess, der dazu führt, dass sich Kafkas Werk im Kontext der geplanten Sicherungshaft geradezu aufdrängt. Auch das Nachdenken über die Schuld ist insofern zentral, als die Frage offenbleibt, welche Instanz – wenn nicht ein greifbares Gericht – über ein Schicksal entscheiden kann und darf.

Anders und trotzdem ganz ähnlich ergeht es der Stripperin Romy Hall in Rachel Kushners 2019 erschienen Roman „Ich bin ein Schicksal“. Sie ist unschuldig, hat sie ihren Stalker doch in Notwehr getötet. Sie sitzt aber wegen Mordes in einem amerikanischen Frauengefängnis.

Kushner stellt die Frage nach Schuld oder Unschuld nicht in den Mittelpunkt. Vielmehr zählt für sie, wie sich die Haft auf die Psyche der Gefängnisinsassinnen auswirkt, welche Verzweiflung durch Enge und die Unmöglichkeit, am Leben der eigenen Familie teilzunehmen, entsteht – letztlich eine Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Haft.

Entmenschlichung

Für die Protagonistin Romy und ihre Mithäftlinge liegt der Kern der Haft in der durch den Freiheitsentzug unweigerlich gegebenen Demütigung, Entmündigung und – in letzter Konsequenz – Entmenschlichung.

Eine junge Frau, die im Gefängnis ein Baby zur Welt bringt, darf es nicht ein einziges Mal halten. Innerhalb kürzester Zeit findet Romy sich in einem System von sexueller und physischer Gewalt wieder, denn die Haft bringt das Schlimmste im Menschen zum Vorschein.

Die Antithese zum unschuldig Ausgeliefertsein lieferte einer der prominentesten österreichischen Gefängnisinsassen der 1980er-Jahre: Jack Unterweger. Der verurteilte Gewalttäter hatte im Gefängnis eine Literatenkarriere begonnen und wurde mit dem autobiografischen Roman „Fegefeuer oder die Reise ins Zuchthaus“ im Jahr 1983 schlagartig berühmt. Er schilderte darin eine Kindheit voller Heimaufenthalte, Gewalterfahrungen und Kleinkriminalität.

Der gebürtige Judenburger war tatsächlich unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hatte aber viele „autobiografische“ Details deutlich zurechtgeschrieben, damit sie besser in die Erzählung des verlorenen Burschen passten, dessen Weg unausweichlich ins Gefängnis führen musste – soweit die Eigendiagnose.

Prominente, Journalisten und Künstler machten sich für eine frühzeitige Entlassung stark. Unterweger wurde außerhalb der Haft zur beliebten Szenefigur. Eine Reihe von Prostituiertenmorden brachte ihn jedoch erneut vor den Richter. Eine rechtskräftige Verurteilung scheiterte – Unterweger hatte sich in der Zelle selbst getötet.

„Er war ein Bilderbuchfall einer malignen narzisstischen Persönlichkeitsstörung“, befand sein amerikanischer Biograf John Leake 2007 („Der Mann aus dem Fegefeuer“). Ungerecht behandelt fühlte sich Unterweger trotzdem zeitlebens.

Recht des Stärkeren

Und was passiert, wenn eine gefährliche, hoch ansteckende Krankheit weite Teile der Gesellschaft dahinrafft? Irgendwann marschiert das Militär ein und macht Schluss mit aller Bürgerlichkeit. Die Mittel: Stacheldraht, Zäune, Gewehre ...

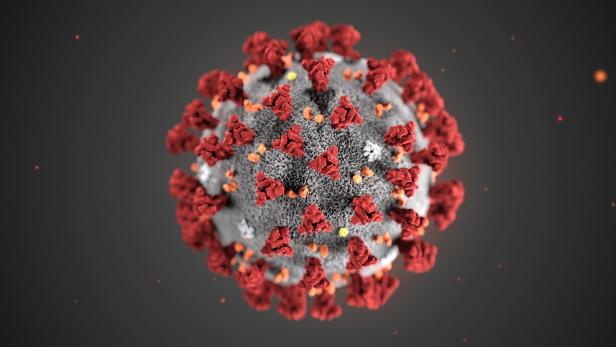

Aktuell steht die chinesische Millionenstadt Wuhan wegen des Coronavirus quasi unter Quarantäne. Eine gespenstische Vorstellung.

Die Zombie-Apokalypse in „Fear The Walking Dead“ beschreibt eine gesteigerte Horrorvariante eines solchen Szenarios: Wegen einer rätselhaften Krankheit (der aus der Unterhaltungsindustrie bestens bekannte Zombie-Virus) wird Los Angeles unter Quarantäne gestellt. Zunächst ahnt niemand, dass sich die Pandemie nicht aufhalten lässt.

In bedrückenden Szenen wird eine Siedlung ins Bild gerückt, deren Mittelstandsfamilien erkennen müssen: Die Zivilisation ruht auf sehr dünnem Eis. Irgendwann fliehen sogar die Soldaten.

Wer nicht an Krankheit stirbt, ist von der größten Gefahr von allen bedroht: den Mitmenschen. Eine packende Erzählung über das Recht des Stärkeren. Es handelt sich um einen später eingeführter Nebenstrang der viel erfolgreicheren Produktion „The Walking Dead“. Hier wie dort steht die Chiffre „Zombie“ für die schaurige Simulation eines kompletten Zusammenbruchs all unserer Errungenschaften.

Literarisch hat dies in einer noch beklemmenderen Variation der Portugiese José Saramago in „Stadt der Blinden“ verarbeitet: Eine hoch ansteckende Krankheit lässt die Menschen der Reihe nach erblinden. Die Regierung sperrt sie in ein abgelegenes Gelände. Dort wird es irgendwann eng. Dann sehr grausam. Es ist nur Literatur. Hoffen wir.

Kommentare