Der persönliche Jahresrückblick der KURIER-Kultur: Bewegendes in Serie

Wunderbar Schräges und neue Serien-Protagonisten

Jüngst war im Internet eine Aufstellung der besten Serien des Jahres zu lesen, in der „Fleabag“ nicht an erster Stelle lag. Noch ist nichts Näheres zu dem Vorfall bekannt, muss wohl ein technischer Fehler gewesen sein. Denn Autorin und Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge hat nicht umsonst einen ganzen Arm voll Emmy-Statuetten für ihre wunderbar schräge Serie mit nach Hause genommen, die mit der zweiten Staffel auch schon beendet wurde. Aber das Serienjahr hatte noch mehr zu bieten (und gemeint sind hier nicht die ORF-„Vorstadtweiber“). Oft wurden dabei jene zu Protagonisten, die sonst in der zweiten Reihe stehen (wenn überhaupt). Die Dramedy-Produktion „Ramy“ dreht sich um einen Muslimen in der Quarterlife-Crisis. Spannend und berührend erzählt „Unbelievable“ von einer jungen Frau, der niemand glaubt, dass sie vergewaltigt wurde. Und auch das Thema Superhelden wurde mit „Watchmen“ und „The Boys“ neu aufgerollt. In der Vielfalt darf es gerne weitergehen. Nina Oberbucher

Horror aus Österreich als einflussreichster Film

Film. In Cannes war gerade das weltweit bedeutendste Filmfestival im Gange. Der vierte Festivaltag, der 17. Mai, hatte für die österreichischen Filmkritiker und Filmkritikerinnen besondere Bedeutung, weil Jessica Hausners Psychothriller „Little Joe“ im Wettbewerbsprogramm lief. Kaum war die Vorführung beendet, stürmten die Vertreter der österreichischen Medien zurück an den Schreibtisch, um die ersten Eindrücke in die Tasten zu werfen. Doch das Interesse daheim war endend wollend.

Das wahre Filmereignis spielte sich jenseits von Cannes ab, denn gerade war das „Ibiza-Video“ veröffentlicht worden. Daraufhin war die Welt eine andere, zumindest in Österreich. Die Regierung trat zurück – und es ist kaum übertrieben zu behaupten, dass das Ibiza-Video der einflussreichste Film des Jahres 2019 war.

David Schalko und Jan Böhmermann haben angekündigt, die Ibiza-Affäre zu verfilmen. Schalko sprach von „besoffener Kelleratmosphäre“, die zutage brachte, „was das Land im Innersten zusammen hält“. Doch wie immer ihre Realsatire ausfällt, sie wurde bereits von der Wirklichkeit überholt.

In Cannes hat dann der Südkoreaner Bong Joon-ho mit seiner vortrefflichen Klassenkampf-Satire „Parasite“ gewonnen. In „Parasite“ richten sich im Keller einer reichen Familie heimlich arme Leute ein. Kurioses Detail am Rande: Regisseur Bong gab an, dass er sich bei der Einrichtung des Bunkers – apropos „Kelleratmosphäre“ – vom Fall F. in Amstetten inspirieren ließ.

Tatsächlich geht der österreichische Einfluss auf die internationale Filmgeschichte verschlungene Wege. Der beste Horrorfilm des Jahres 2019 stammt von dem afro-amerikanischen Regisseur Jordan Peele und heißt „Us“ („Wir“). Darin begegnet eine wohlhabende Mittelschichtsfamilie ihren monströsen Doppelgängern, die plötzlich mit dem Baseballschläger im Haus stehen und auf ihre Kniescheibe zielen. Jordan Peele ist bekennender Fan von Michael Haneke – dessen „Funny Games“ stand Pate für ein Horrorkino, das eine bürgerliche Familie mit ihren Dämonen konfrontiert.

Besseres Kino Auch Hollywood muss sich seinen Dämonen stellen: Während die Filmindustrie im Zeichen von Disney und seinem Marvel-Universum hegemoniale Konglomeratskultur feiert, führen Streamingdienste wie Netflix vor, wie man Oscar-kompatible Bestunterhaltung produziert. Noah Baumbachs Trennungs-Dramedy „Marriage Story“ und Martin Scorseses Mafia-Abgesang „The Irishman“ auf Netflix bieten besseres Kino als Hollywoods Superhelden in Serie. Alexandra Seibel

Krieg der Ströme: Disney macht große Wellen

Kürzlich gaben die österreichischen Fernsehsender eine Pressekonferenz. Darin wurde unterstrichen, wie toll herkömmliches Fernsehen ist, während die ganze Welt nur mehr auf den nächsten Streaminghit zu schielen scheint. Aus Sicht von Puls4 und Co. ist das verständlich befremdlich, aus Sicht der Konsumenten schlimmstenfalls wurscht.

Was ist der wesentliche Vorteil vom Fernsehen alter Schule? Man kann dort Werbeplätze verkaufen, das freut die Senderbetreiber. Die Seher kämen zur Not wohl auch ohne aus, behaupten wir mal.

Die Versuchung ist groß, für ein paar Euro im Monat eine Onlinevideothek nach Bauart von Netflix zu abonnieren. Der bisherige Marktführer hat sein Netz weltweit ausgebaut und ist auch in Österreich äußert populär.

Blöd nur, wenn ein noch größerer Elefant den kleinen Alpenraum betritt. Zum Beispiel einer mit Mausohren: Der Disney-Konzern rollte im Spätherbst seinen eigenen Streamingdienst, Disney +, aus. Und wer künftig „ Star Wars“, „Mickey Mouse“, „Frozen“ oder andere Blockbuster aus dem schier unendlichen Rechtekatalog anschauen will, wird das wohl oder übel Kunde werden müssen.( Und Netflix ist schnell abbestellt.) Noch ist der neue Streamingdienst im deutschsprachigen Raum nicht gestartet. Dass im Film- und Serienbereich für heimische Anbieter wahrscheinlich sehr bald sehr viel weniger zu holen sein wird, ist aber abzusehen.

Vielleicht hat deshalb Puls4 mit Puls 24 „Austria’s next Nachrichtensender“ gegründet. Warum genau ist unklar, denn mit oe24.tv gab es bereits ein Pseudo-Austro-CNN ohne viele Zuseher.

Konkurrenz belebt jedenfalls das Geschäft. Nicht zuletzt das der Parteien, die jetzt gleich zwei Sender haben, bei denen sie Politiker der zweiten und dritten Reihe üben lassen können. Wer all dem nichts abgewinnen kann, schaut entweder ORF oder spielt „Fortnite“. Sie entscheiden! Philipp Wilhelmer

Pop ist weiblich – und so rebellisch wie lange nicht mehr

Rückblicke sind ja auch immer dazu da, um bereits Verdrängtes wieder ans Tageslicht zu fördern: Stimmt, da war doch was. Etwa das neue Album von Madonna. „Madame X“ ist zwar erneut wenig, aber immerhin mehr als die Veröffentlichungen der vergangenen Jahre.

Aber vielleicht hat ja ihr neuer junger Liebhaber positiven Einfluss auf ihre Musik. Wenn nicht, ist das auch egal.

Es gibt immerhin eine Lana Del Rey und eine Taylor Swift. Letztere ist ohnehin die amtierende, weil erfolgreichste Pop-Queen dieses Planeten. Ihr geglückter Imagewandel (vom niedlichen Kuhbuben-Country- zum großstädtischen It-Girl) brachte ihr zuletzt bei den American Music Awards fünf Preise ein. Nun hat sie insgesamt 29 Trophäen in ihrem New Yorker Luxus Apartment herumstehen. Damit überholte die 30-Jährige Michael Jackson, den „King of Pop“ (24 Awards), der durch die Doku „Leaving Neverland“ zum „Monstrum of Pop“ wurde.

Zurück zu etwas Erfreulicherem: So rebellisch wie 2019 ging es seit Jahren nicht mehr zu. Ihre Anführerin heißt Billie Eilish. Die 17-jährige Greta Thunberg des Pop stürmte vom Jugendzimmer in die Charts – mit gefärbten Haaren, schlechter Laune und viel Haltung. So darf es 2020 weitergehen. Marco Weise

Das Jahr der Anna, egal, ob sie sang

Die Netrebko prägte das Opernjahr 2019, wie sie auch schon andere Opernjahre geprägt hatte. Der einzige Unterschied zu früher: Mittlerweile findet sie sich in den Schlagzeilen wieder, unabhängig davon, ob sie singt oder nicht. So war etwa eine der meistgelesenen Geschichten auf kurier.at jene über ihre Absage bei den Salzburger Festspielen.

Dort war sie als Adriana Lecouvreur (an der Seite ihres Mannes Yusif Eyvazov) zu hören, sagte jedoch schon die zweite Aufführung ab, was zu heftigem Unmut unter den Besuchern führte. Ihren Auftritt als Elsa im Bayreuther „ Lohengrin“ legte sie schon das zweite Jahr in Folge zurück. Und auch an der Scala war sie nicht in allen „Tosca“-Aufführungen zu hören. Netrebko-Fans mussten sich mit Instagram-Fotos und -Videos ihrer Weihnachtsfeier in New York trösten. Was sie jedoch sang, war – wie zumeist – phänomenal, etwa ihre Performance in Mailand.

Was in diesem Opernjahr noch auffiel: Zwei Uraufführungen innerhalb eines Monats an der Staatsoper („Orlando“ und „Persinette“), ein phänomenales Rollendebüt von Jonas Kaufmann als Paul in Korngolds „Die tote Stadt“ in München, eine grandiose Neuproduktion des „Tannhäuser“ bei den Bayreuther Festspielen (letztere beiden Produktionen für Ihren Kritiker die besten des Jahres) uvm. Verstummt ist eine wunderschöne Stimme: Jene von Peter Schreier. Gert Korentschnig

Wenn die Zeit ewig stillsteht

28. Oktober 2019, Wiener Musikverein. Der letzte Ton der zehnten Symphonie von Dmitri Schostakowitsch verklingt. Und dann ist es still, ganz still. Eine gefühlte, kostbare Ewigkeit lang, ehe nicht endenwollender, stürmischer Jubel aufbrandet.

Dieser gilt dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und er gilt vor allem dem Dirigenten: Mariss Jansons, der Schostakowitschs Abrechnung mit dem Stalin-Terror mit einer atemberaubenden, zu Herzen und ins Transzendentale gehenden Bravour gestaltetet hatte, wie es nur wenigen Dirigenten in seltenen Momenten gelingt.

Was zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war: Dies sollte die letzte Begegnung des Wiener Publikums mit diesem singulären Musiker und großartigen Menschen sein. Mariss Jansons verstarb bekanntlich wenig später. Das Herz! Das ihm Zeit seines Lebens gesundheitliche Probleme bereitete, das immer für die Musik schlug.

Warum dieses Beispiel? Um noch einmal Mariss Jansons’ zu gedenken – der Musikverein macht das offiziell am 14. Jänner, dem Geburtstag des Maestros. Und weil es stellvertretend für all diese Magie steht, die Musik, Theater, Tanz, Literatur oder bildende Kunst vermitteln können. Insofern war 2019 nämlich wieder (in wohl allen Genres) ein gutes Jahr.

Jede Form von Kunst lebt bekanntlich auch vom Augenblick. Insofern: 2020 kann kommen. Peter Jarolin

Zeit des Aufwachens in der Welt der schönen Künste

2019 war das Jahr, in dem bloße Ästhetik an ihre Grenzen stieß. In den USA ging das Slangwort „woke“ um, also „wach“: Wer sich nicht sensibel zeigte für das Machtgefälle zwischen Ethnien und Geschlechtern oder wem schmutzige Geldquellen der Kulturinstitutionen wurscht waren, der war unten durch. Ausstellungen wurden boykottiert, Geldgeber in die Wüste geschickt. Die Debatte um die Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit sickerte in breitere Bewusstseinsschichten, auch wenn (noch) wenig Konkretes passierte.

Die schöngeistige Venedig-Biennale war da als Standortbestimmung eine Themenverfehlung, auch wenn Einzelne (Litauen!) durchaus Stellung bezogen.

Die Vienna-Biennale des MAK schien mit ihrem Fokus auf künstliche Intelligenz schon näher an den brennenden Fragen, ebenso das Belvedere mit seiner tollen „Stadt der Frauen“-Ausstellung. In Klagenfurt sandte ein Wald im Stadion, allen Nörglern zum Trotz, eine starke Botschaft aus.

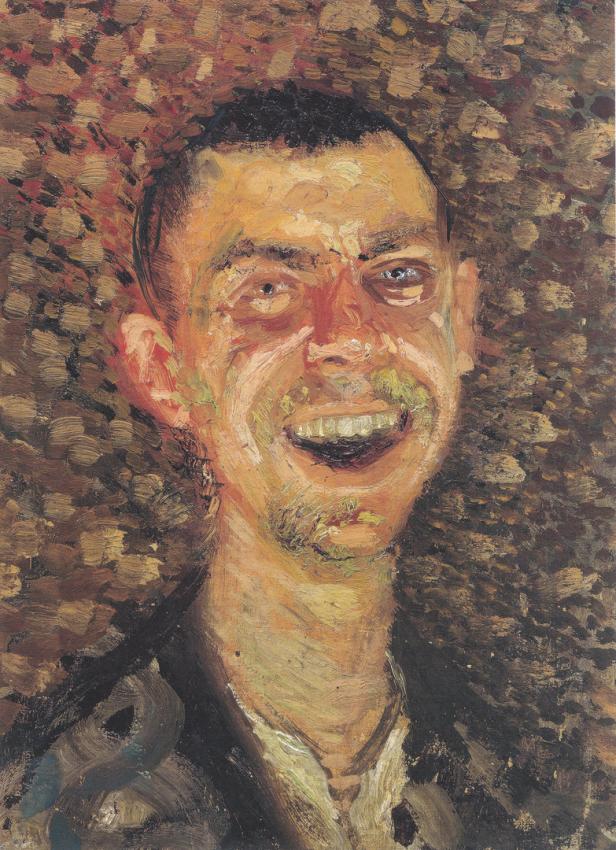

Ansonsten gefiel sich Österreich auch kunstmäßig in seinem tief sitzenden „Insel-der-Seligen“-Gefühl. Und wir hatten es ja auch wirklich schön: Auf Rothko und Caravaggio/Bernini im KHM, Dürer in der Albertina oder Richard Gerstl im Leopold Museum hätten wir ungern verzichtet. Michael Huber

Flanieren mit einem Faible für Blues und Andersrumdenker

Älterwerden geht manchmal einher mit Zurückblicken. Ich lebe im Zeitalter des Boomerang: Alles kommt zurück.

Der Sound von Led Zeppelin und das Gefühl bei der Landung mit dem Propellerflieger auf einer Sandpiste im Hadramaut im Jemen.

Etta James, die uns als Teens von „A Sunday Kind Of Love“ träumen und Jahre später live in der Carnegie Hall wissen ließ: Die Melancholie des Blues ist eine Schwester der Wahrheit.

Oder das Wiederentdecken des fast schon vergessenen Kurt Tucholsky: Er wollte – nach Erich Kästner – „mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten“, die dem Heute erstaunlich ähnlich ist, und bewunderte am Andersrumdenker Karl Valentin den „Höllentanz der Vernunft um beide Pole des Irrsinns“. Der Komiker hätte sich, statt zu verhungern, vermutlich totgelacht, dass sie ausgerechnet Andreas Gabalier den Valentin-Orden umgehängt haben.

So aber sagte er mit tiefer Weisheit: „Man soll die Dinge nicht so tragisch nehmen, wie sie sind.“

Das Gestern gewinnt an Attraktivität, wenn das Morgen ungewiss ist. Und sich der Kulturflaneur fragt: Was bleibt vom Jahr 2019? „Als ich jung war“ von Norbert Gstrein, weil die Frage der Wahrheit das Leitmotiv seiner literarischen Arbeit ist. Werner Rosenberger

Die spöttische Göttin hat uns eine Watsche spendiert

Dieses elende Dahinschlittern an der Oberfläche der Digitalisierung, man ist ihm über die Jahre überdrüssigst geworden: Uninformiert die, die das alles ablehnen und nicht wissen, warum. Uninformiert die, die eh nur die aufgeklärte Gesellschaft dem schnellen Dopaminkick der Likes opfern.

Erstaunlich, dass nach wie vor die Literatur das einzige Gegenmittel ist, das einzige Ventil, über das man den Zorn auf die selbstgewählte Unmündigkeit ablassen kann, in der sich die Menschen, die Politiker, auch der Journalismus durch das digitale Zeitalter bewegen.

Lest mehr Sibylle Berg!

Mit „GRM“ hat die Autorin heuer ein dringend nötiges Buch geliefert. Sie hat die Ziele (die ganze heutige Welt!) aufgereiht, ausgeholt – und eine wunderbar zornig-amüsierte Watsche ausgeteilt, die all dem Irrsinn der digitalen Gegenwart und der digitaleren Zukunft in einem gilt. Und diesen Irrsinn auch trifft.

Es ist eine spöttische Göttin, die da zu uns spricht. Von der Idiotie der Armen, der Impotenz der Mächtigen. Und wie sich beide verfangen in einer digitalen Welt, in der es immer um etwas anderes geht, als alle glauben.

Großbritannien geht hier unter, die Nutzlosen werden aussortiert, die halbwegs Brauchbaren (freiwillig!) gechipt. Mindestsicherung gibt es für Wohlverhalten. Plötzlich lächeln all die, die vorher noch ihre Frauen und Kinder verprügelt haben.

Plötzlich ist sie da, und zwar ganz selbstgewählt, die digitale Diktatur, und sie lächelt wie ein Jungmodel auf dem Selfie-Bild.

Berg leuchtet – hell! – in die unselige Black Box der Online-Belohnung, des neuen Opiums für das Volk, der künstlichen Intelligenz, die mit Niedertracht gefüttert wird. Man weiß nachher mehr, man erfüllt die vernachlässigte Bürgerpflicht besser, dass man sich mit der digitalen Welt gefälligst auszukennen hat. Georg Leyrer

Sieben Stunden lang Wein und zeitgenössische Musik

Mit klassischer Musik habe ich meist nichts zu tun. Von Beruf bin ich Theatergeher, privat ernähre ich mich von Rockmusik. Zeitgenössische Musik war für mich bisher nur als satirisches Sujet existent, als Quelle für (zugegeben: ahnungslose) Witze: Symphonie für verstimmtes Klavier und zwei übel gelaunte Rasierapparate, so was in der Art.

Bis mich ein lieber Mensch trickreich überredete, ihn ins „Symposion“ des Klangforums Wien zu begleiten. (Vermutlich hat mich der Untertitel „Ein Rausch in acht Abteilungen“ angelockt...).

Kuratiert von Sven Hartberger, der auch den Zeremonienmeister machte, wurden an diesem besonderen Abend (tatsächlich waren es vier Abende im Jänner und Februar) die Prinzipien „Essen“, „Wein“, „Philosophie“ und „Musik“ auf packende, unglaublich sinnliche Weise verbunden. Sieben Stunden dauerten die Aufführungen, und dennoch war man am Ende nicht müde, sondern traurig, dass es schon zu Ende war. Hinreißend. Guido Tartarotti

Handke, Harzer, Haag, Haareziehen

Dass die Ballettschülerinnen mit stalinistischer Pädagogik inklusive Haareziehen traktiert wurden, schmerzte den scheidenden Staatsoperndirektor weniger als der dunkle Fleck auf seiner Bilanz.

Dominique Meyer hat sich dann doch entschuldigt – und einen neuen Job. An der Scala als Nachfolger von Alexander Pereira, der nach Florenz geht. Eike Schmidt spielte von dort aus ein doppeltes Spiel, um schließlich die Uffizien dem Kunsthistorischen Museum vorzuziehen. Die Düpierung Österreichs ließ er sich 40.000 Euro kosten. Und so wurde kurz vor

Weihnachten der Vertrag von Generaldirektorin Sabine Haag verlängert.

Als interimistischer Kulturminister wollte Alexander Schallenberg, der mit Eloquenz bestach, eigentlich gar nichts entscheiden. Doch dann diente er sich an – und erfüllte bei Bestellungen die Wünsche der ÖVP. Er machte gar Landesrätin Petra Bohuslav zur Geschäftsführerin der Staatsoper. Thomas Drozda, Exkulturminister mit den Luxus-Insignien des sozialen Aufsteigers, protestierte. Dabei war auch er, als Geschäftsführer des Burgtheaters, eine politische Besetzung gewesen.

In der Burg, wo Jens Harzer den Iffland-Ring erhielt, ging der Wechsel von Karin Bergmann zu Martin Kušej ruhig über die Bühne. Der neue Chef wollte Debatten, schweigt aber immerzu. Peter Handke, angefeindeter Literaturnobelpreisträger, polterte umso mehr. Thomas Trenkler

Ein anderer werden, ein bisschen ein anderer

John Updike war der Meinung, dass ein netter Mensch nie Schriftsteller wird; und bevor alles wieder vollgehandket wird (schon im Februar erscheint ein neues Buch von ihm) und dabei die Literatur zu kurz kommt, seine und überhaupt:

Diese drei Bücher haben, sehr subjektiv gesprochen, 2019 dafür gesorgt, dass man ein anderer geworden ist, ein bisschen ein anderer:

„Monster“ von Yishai Sarid: So muss man heute über Auschwitz schreiben. So muss man sich erinnern und erinnert werden. Was hätte mich daran gehindert, mich damals schuldig zu machen?

„Das Haus der Müden“ von Dzevad Karahasan: Der Mensch ist alles, was er einmal war, was er gesehen, getan, gedacht, gefühlt hat. Das ist eine schwere Last. Er darf deshalb Pausen einlegen, nein, er muss nicht immer Leistungen vollbringen.

„Die einzige Geschichte“ von Julian Barnes: „Es ist besser, die Liebe erfahren und verloren zu haben, als nie geliebt zu haben.“ Kann man sich’s aussuchen? Peter Pisa

Begleitung für den Rest des Lebens

Voriges Jahr war ich an dieser Stelle ratlos: Meine Pop-Highlights von 2018? Mir fiel nichts ein, nichts hatte mich nachhaltig beeindruckt.

Heuer ist das Gegenteil der Fall: Ich liebte „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, das Debüt von Billie Eilish. Schon klar, es gibt zur Zeit einen Riesenhype um die Amerikanerin, die Mitte Dezember 18 geworden ist, und alle lieben sie. Es regnet Awards, auf Apple Music ist das Album mit mehr als einer Milliarde Streams das meistgespielte des Jahres. Und ihr Video zu „Xanny“ kam Anfang Dezember in nur zwei Wochen auf über 30 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Man sagt, Eilish sei die Sprecherin ihrer Generation. Ich bin nicht ihre Generation, kann mich deshalb vielleicht mit ihren Texten weniger identifizieren, als mit denen meines Allzeitfavoriten David Bowie. Aber ich liebe, wie sie sich allen Marktkonventionen widersetzt – einerseits in ihrem Styling und den Videos, andererseits im Sound, der frech zusammenschweißt, was bis jetzt nicht zusammenging. Und ich liebe vor allem, dass das alles aus ihr kommt und – wie immer bei guter Pop-Musik – Ausdruck der Persönlichkeit und keine Marketing-Strategie zu sein scheint.

Heuer ist aber noch ein weiters Album erschienen, das mich den Rest meines Lebens begleiten wird: „Ghosteen“ von Nick Cave. Zugegeben, das ist keine leichte Kost. Aber berührend bis die Tränen fließen. Brigitte Schokarth

Kommentare