Valerie Fritsch: Die Blumen des Bösen

Blumen des Bösen“ heißt ein Gedichtzyklus von Charles Baudelaire. 1875 ein Skandalbuch. Wäre es heute noch, würde es gelesen und verstanden. Unter anderem wird darin die Leiche einer ermordeten Frau pittoresk beschrieben.

Die Ästhetik der Hässlichkeit sucht nun auch Valerie Fritsch in ihrem neuen Roman „Zitronen“, der im dichten, blumig-modrigen Fritsch-Sound von Gewalt an Frauen, Männern und Kindern erzählt. In ihrer hochliterarischen Sprache berichtet sie vom schrecklichen Leben eines Mannes namens August Drach. (Die Namensähnlichkeit zum österreichischen Schriftsteller Albert Drach ist vielleicht kein Zufall. Sein Roman „Untersuchung an Mädeln“ handelt von der Vergewaltigung zweier Autostopperinnen).

August Drach also wächst am Rande eines Dorfes auf, in dem es jede Menge Geschichten gibt, „hinter denen man rasch die Tür zuzog“. Verschwundene Mädchen, Menschen, die in Kellern leben. Landleben in Österreich. Augusts Eltern könnte man als Messies bezeichnen. Glumpert überall. Die zärtliche, doch geistig abwesende Mutter interessiert sich für ihren blonden Haarturm, für Dolly Parton und Lady Di. Dass der Vater den Buben schlägt und erniedrigt, übersieht sie auf der Flucht in ihre Traumwelt. Als der Mann von einem Tag auf den anderen verschwindet, beginnt sie selbst, den Sohn zu misshandeln, in dem sie ihm, mithilfe eines Arztes, heimlich Medikamente ins Essen mischt und ihn krank macht. Als Pflegende ist ihr Aufmerksamkeit garantiert – Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom.

Krank gefüttert

Der Bub vegetiert seine ganze Jugend dahin, wird nie die Schule beenden und, man ahnt es, ein schwieriges Erwachsenenleben haben. Denn Grausamkeit und Liebe, so hat er es in der Kindheit gelernt, gehören zusammen. Wer Leid erfährt, gibt es fast immer weiter. August ist ein „Speicher der unsichtbaren Beschädigungen“, seine Frau wird zur „Verwalterin seiner inneren Not“. Das kann nicht gut ausgehen. Dass die Mutter nach dem Buben dann den Hund krank füttert, natürlich auch nicht.

Ein schöner Tod

Die bildgewaltige Sprache Fritschs ist berückend. Ihre Abgründe haben eine besondere Anziehungskraft. Jeder Satz ist gedrechselt. Eine mäusejagende Katze wird bei ihr zum Wesen, das „wie ein schöner Tod im Sonnenschein“ im Gras auf die Mäuse wartet. Manchmal ist so viel Schönheit allerdings zu viel des Guten. Dass jeder Körper ein „Leib“ ist, ist einfach zu dick aufgetragen.

Eindrucksvoll sind besonders jene Passagen, die schnörkellos von physischer und psychischer Gewalt berichten. Für sie hat Fritsch bei Expertinnen recherchiert. Sie sind glaubwürdig und gehen unter die Haut. Etwa die Geschichte von dem Mann, einem Nachbarn des Protagonisten, der seine Frau jeden Morgen in der Wohnung einsperrt, damit sie bis zum Abend niemand anderen sehen kann. Jeden Tag schraubt er den Duschkopf ab und nimmt ihn in seiner Aktentasche mit, damit ihr nicht einmal die Würde bleibt, sich zu waschen.

Doch so erschütternd sie sind, bleiben Berichte wie diese Fremdkörper in Augusts eigenem Leidensweg. Zur Beschreibung eines Ateliers verwendet Fritsch den Ausdruck „faunisches Wimmelbild“. Er passt auch insgesamt zu diesem Buch, in dem manchmal, aber nicht immer mehr mehr ist.

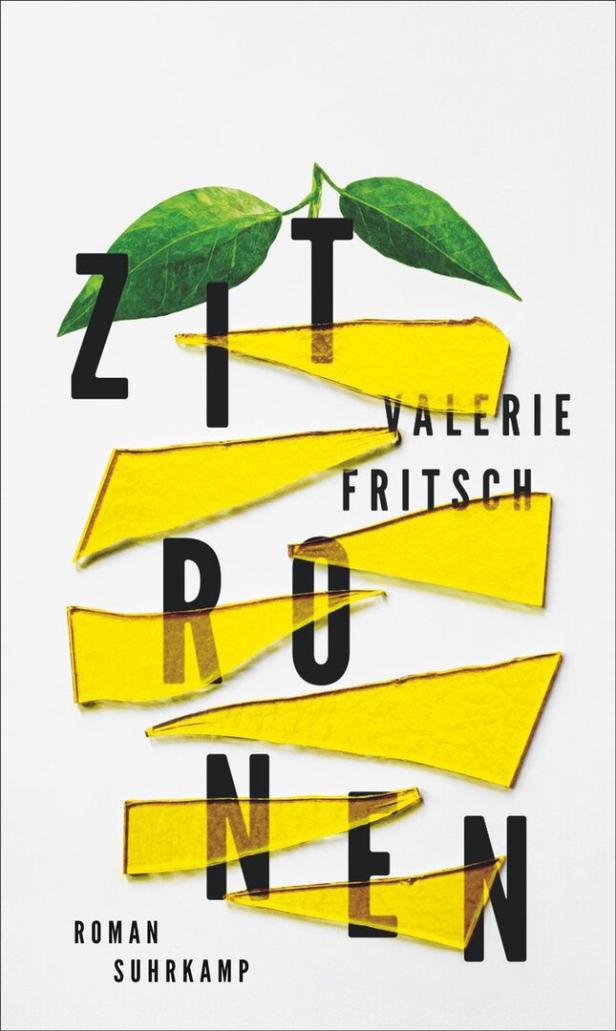

Valerie Fritsch:

„Zitronen“

Suhrkamp.

186 Seiten.

24,70 Euro