Warum sich viele Museen über Amateur-Forscher freuen

Rosalinde Roider im Naturhistorischen Museum: „Hier blühe ich auf“ stehe nicht nur auf ihrer Arbeitskleidung, sondern sei auch ihr Motto, versichert sie im KURIER-Gespräch.

„Ich kann doch in der Pension nicht den ganzen Tag meinen Mann betüdeln“, sagt Rosalinde Roider und lacht. „Und einkaufen oder ins Kaffeehaus gehe ich auch nicht so gerne.“ Was also tun, um die Tage auf erfüllende Weise zu nutzen? Roider geht ins Museum. Aber nicht, um durch die Ausstellungen zu schlendern: Sie arbeitet ehrenamtlich hinter den Kulissen mit.

Ist von Ehrenamt die Rede, bezieht sich das oft auf Engagement im Sozialbereich. Es gibt aber auch in der Wissenschaft Freiwillige: Man nennt sie Citizen Scientists – also Bürger, die forschen.

Fachwissen ist oft nicht nötig. Wichtiger ist die Begeisterung der Amateure – schließlich kommt das Wort Amateur ja auch vom lateinischen „amator“, was „Liebhaber“ bedeutet.

Museum freut sich über Laien-Forscher

Viele Museen setzen auf Citizen Scientists, etwa das Naturhistorische Museum (NHM) in Wien. Beim „Citizen Science Day“ am 6. April können sich Interessierte dort informieren, wo noch Laien-Forscher gesucht werden.

Citizen Science Day: Am Samstag, den 6. April, findet im Naturhistorischen Museum der Citizen Science Day statt. Hier erfährt man, wo man mitforschen kann. Zu sehen gibt es unter anderem auch das wohl größte Videospiel Österreichs (ein Jump-and-Run zum Thema Biodiversität)

189 Mitarbeiter des NHM sind aktuell sogenannte „assoziierte Personen“: Dazu zählen pensionierte NHM-Mitarbeiter, die mit ihrer Forschung weitermachen, aber auch alle Ehrenamtlichen. Allein in der Botanischen Abteilung sind 40 Citizen Scientists tätig.

Öffnungszeit, Eintritt: NHM, Burgring 7, 1010 Wien; von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 14 €, Info: nhm-wien.ac.at

Rosaline Roider etwa war vor ihrem Ruhestand in der Buchhaltung tätig. Seit 20 Jahren hilft sie nun schon in der Botanischen Abteilung des NHM.

„Man möchte der Gesellschaft ja etwas zurückgeben. Daher habe ich mich informiert, wo man sich engagieren kann“, erzählt sie. So erfuhr sie von der Stelle im Museum. „Der Geruch hier, die ganzen alten Sachen – das hat mich sofort fasziniert. Da hab’ ich gewusst, hier bleibe ich.“

Roider arbeitet in einem riesigen Pflanzenarchiv mit

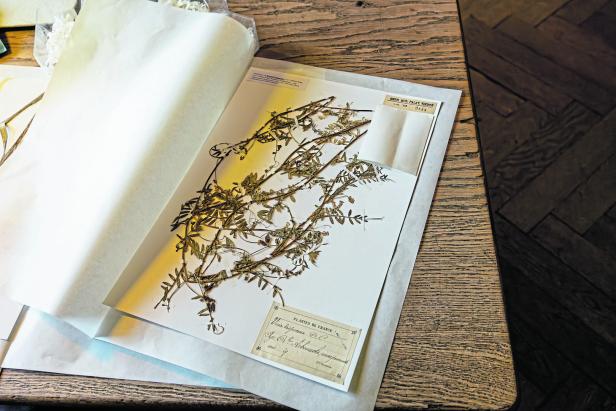

In der Botanischen Abteilung stapeln sich Unmengen an grünen Kisten vom Boden bis zur Decke. Millionen Herbarbögen werden darin gelagert: So nennt man die Papierbögen, auf denen Gewächse aus aller Welt befestigt sind.

Es handelt sich sozusagen um ein riesiges Pflanzenarchiv. Doch die älteren Papierbögen sind mittlerweile brüchig.

Das vergilbte, alte Papier ist oft schon brüchig

Mit ruhiger Hand und einer Nadel löst Roider die kleinen Klebestreifen, die die Pflanzen am vergilbten Papier halten. Dann fixiert sie die Pflanze sowie die originale Beschriftung auf neuem, weißem Papier.

„Zwei lange Vormittage“ verbringe sie hier jede Woche, manchmal auch drei, erzählt sie. Die Arbeit selbst, aber auch der Kontakt mit ihren Kollegen machen ihr große Freude.

„Und mein Blick auf die Welt hat sich verändert“, erzählt die 68-Jährige. „In der Natur schaue ich viel genauer, welche Pflanzen aufgrund des Klimawandels nicht mehr oder vermehrt bei uns wachsen.“

Die Pflanzen werden von alten, vergilbten Papierbögen vorsichtig abgelöst und dann, wie auf diesem Foto zu sehen, auf neuem Papier fixiert.

Zwei Stockwerke höher beugt sich Karl Mayer über einen alten Brief. Vorsichtig dreht und wendet er das eng beschriebene Dokument. Auch er ist ein Citizen Scientist, doch für seine Arbeit braucht es ein gewisses Vorwissen: Er transkribiert alte Dokumente, die in Kurrentschrift verfasst wurden.

Karl Mayer im Archiv für Wissenschaftsgeschichte des Museums: Er hält einen alten Brief in Kurrentschrift. „Papier war früher sehr teuer, daher wurde es so eng beschrieben“, erklärt er.

„Ich habe Kurrent noch in der Schule gelernt. Daraus kann man schließen, dass ich schon ein älteres Semester bin“, sagt der 77-Jährige und lacht. Die Gründerin der Kurrent-Gruppe, Emma Kohout, sei mittlerweile 91. Sie habe sich „im höheren Alter“ sogar eigens noch einen Computer für diese Tätigkeit angeschafft, erzählt Mayer.

Mayer entziffert alte Tagebücher und Briefe

Karl Mayer ist zuständig für den Nachlass Reichenbach: also Tagebücher, Briefe und Manuskripte der Forscherfamilie Reichenbach, die im 19. Jahrhundert in den Bereichen Zoologie und Botanik forschte.

Und das mache ihm große Freude. Wie viel Zeit er pro Woche investiere? Das variiere, erwidert Mayer. „Meine Frau sagt: Es handelt sich eindeutig um Suchtverhalten.“ Und er fügt lachend hinzu: „Wenn ich eine Woche nicht transkribiere, bekomme ich Entzugserscheinungen.“

Hintergrund: Was Citizen Scientists alles leisten

Unter „Citizen Science“ versteht man, dass wissenschaftliche Projekte komplett oder teilweise von Amateuren durchgeführt werden: Sie können etwa Beobachtungen melden, Messungen durchführen oder Daten auswerten.

In der Ornithologie, also in der Vogelkunde, hat es sich etwa seit Jahrzehnten etabliert, dass Laien Beobachtungen melden. Auch bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik war es bereits im 19. Jahrhundert üblich, dass Meldungen aus der Bevölkerung in die Arbeit mit einbezogen wurden.

Rückkehr zu den Wurzeln der Wissenschaft

Citizen Science wird von manchen als die Rückkehr der Wissenschaft zu ihren Wurzeln betrachtet: Schließlich waren einstige Forscher im Prinzip oft Amateure, da sich die Spezialisierungen an den Universitäten, wie wir sie heute kennen, erst im 19. Jahrhundert herausbildeten.

Rückblickend könnte man etwa sogar Charles Darwin als Amateur betrachten: Als er mit der Beagle auf Forschungsreise aufbrach, war er nämlich nur als „naturwissenschaftlich ausgebildeter Begleiter“ angestellt.

Aktuell gibt es in ganz Österreich Dutzende Projekte, an denen sich Laien beteiligen können: Man kann etwa alte Dialektwörter in Handschriften entdecken, ein Pollentagebuch über allergische Beschwerden führen oder Beobachtungen melden, wann und wo Menschen sich unmoralisch verhalten. Nähere Infos dazu auf citizen-science.at.

Kommentare