"Toxische Objekte": Kommt Lueger-Denkmal in den Skulpturengarten?

Mit der Black-Lives-Matter-Bewegung und dem Stürzen von Denkmälern in vielen Städten weltweit hat auch in Wien die Debatte um Karl Lueger Fahrt aufgenommen. Die Grünen fordern als erste Partei Wiens, dass das Denkmal weggestaltet wird. Ein Gespräch über Provokation, Stolz und überfällige Straßenumbenennungen.

KURIER: Zwei Jahre nach der „Schande“-Besprühung des Lueger-Denkmals fordern Sie die Demontage. Wieso hat das so lange gedauert?

Ursula Berner: Die Diskussion und die Gesellschaft haben sich weiterentwickelt. Bei den Grünen fanden manche, dass es mehr ein Stachel im Fleisch ist, wenn der Lueger stehen bleibt. Und andere, dass man die Diskussion besser führen kann, wenn er weg ist. Mittlerweile sind auch die Grünen im 1. Bezirk dafür, ihn vom Sockel zu nehmen.

Warum muss Lueger weg?

Eine Statue streicht immer etwas heraus, auf das wir als Stadt stolz sind. Aber sind wir stolz auf das, was Lueger gemacht hat? Wir Grünen sind es nicht. Lueger hat Gruppen gegeneinander ausgespielt: Er sprach von reichen, kapitalistischen Juden und von armen Kleinbürgern, die von ihnen ausgebeutet werden. Dieses Bild ist antisemitisch. Für viele Menschen in dieser Stadt ist die Statue eine Provokation. Besonders heute, wo der Rechtsextremismus zunimmt.

Die Umbenennung des Lueger-Rings 2012 rechtfertigte die damalige grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou damit, dass es noch andere Lueger-Denkmäler gebe. Muss jeder Lueger weg?

Es wäre wichtig, eine öffentliche Debatte dazu zu haben. Wollen wir als Werbemaßnahme für Wien dort diese populistische, antisemitische Figur stehen haben? Oder den Ort zu einem machen, an dem man diskutieren kann, wie der Antisemitismus in der Stadt war? In der englischen Stadt Bristol zum Beispiel gab es eine Statue eines Sklaventreibers – da fragte man die Bevölkerung, wie mit ihr umzugehen ist.

Dort gab es einen breiten Bürgerbeteiligungsprozess.

Demokratische Erinnerungskultur braucht Partizipation. Man muss die Menschen anregen, mitzumachen. Man muss vor Ort diskutieren, mit Schulen und Unis arbeiten, die Anwohnerinnen und Anwohner anschreiben und fragen: Was sagen Sie dazu?

Das klingt gut. Aber in Wien ist die Debatte derzeit eher eine für Eliten.

Man müsste die Menschen zuerst informieren. Im Moment bleibt die Debatte oft stecken, weil man sich noch immer fragt, ob Lueger ein Guter oder Böser war. Die einen sagen, er habe Dinge für Wien erreicht. Die anderen, er sei ein Vorreiter des Populismus gewesen und habe nur gemacht, was ohnehin angestanden ist – und das als eigene Errungenschaften verkauft.

Also war Lueger nicht der Modernisierer, als der er dargestellt wird, sondern nur ein Kind seiner Zeit?

Ja. Schon 100 Jahre vor ihm gab es in Wien eine Diskussion, weil das Wasser verschmutzt war. Der erste Versuch, an sauberes Wasser zu kommen, war die albertinische Wasserleitung. Dann kam die erste Wiener Hochquellleitung, die der Kaiser umsetzte. Komischerweise erinnern wir uns nur an die zweite Hochquellleitung. Sie wurde 1910 von Lueger eröffnet, die Planung gab aber sein Vorgänger in Auftrag. Lueger hat einfach das Bandl durchgeschnitten, wie man heute sagen würde. Er hat das als seine Hochquellleitung verkauft.

Sie wollen die Demontage, Ihre Kollegin auf Bundesebene, Eva Blimlinger, eine Kontextualisierung. Was ist jetzt die grüne Linie?

Das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt unter Historikerinnen und Historikern große Diskussionen, wie man mit toxischen Objekten, die historisch relevant sind, aber die wir nicht mehr als Heldenfiguren ausstellen wollen, umgeht. Es geht nicht darum, etwas zu zerstören. Das wäre das, was manche als Geschichtsfälschung kritisieren würden.

Sie sprechen die Cancel Culture an, gegen die sich auch die rote Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler verwehrt. Wie halten Sie es mit dem Begriff?

Der Begriff Cancel Culture kommt aus der rechtsextremen Szene und wird dort verwendet, um legitime Wünsche nach Veränderung zu diskreditieren. Deshalb finde ich es sehr erstaunlich, wenn eine sozialdemokratische Politikerin diesen Begriff verwendet. Veränderung ist nicht Zerstörung.

Wohin soll das Denkmal also wandern? Ins Museum? In einen Skulpturengarten?

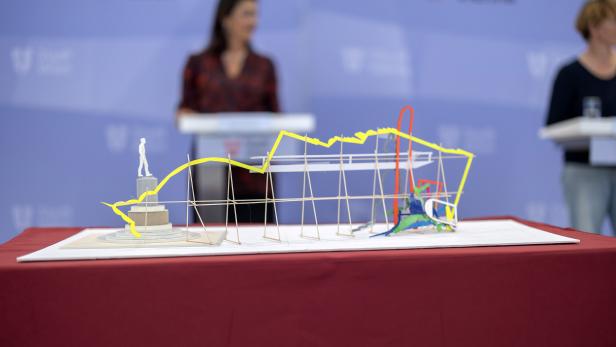

Meine Lieblingsvariante ist der Skulpturengarten. Es gibt gute Beispiele, die zeigen, dass ein Diskurs oft deshalb anläuft, weil Dinge verschoben wurden. Deutschland hat mit der Dauerausstellung „Enthüllt“ in der Zitadelle in Berlin eine Möglichkeit gefunden, mit sämtlichen politischen Repräsentationen von 1849 bis 1986 umzugehen. Dort stehen die Figuren nicht mehr auf ihren Podesten, sondern wurden von Kuratoren miteinander in Beziehung gesetzt. Das ist beispielgebend für ganz Europa.

Die Ausstellung "Enthüllt" in der Zitadelle in Berlin-Spandau

Das heißt, auch in Wien sollten nicht nur problematische Denkmäler entfernt werden?

Es gibt 283 Denkmäler von Männern in Wien. Und 14 von Frauen. Das ist ein gewisses Ungleichgewicht. Wir sollten darüber nachdenken, was wir mit all diesen Figuren im öffentlichen Raum machen. Wir könnten zum Beispiel auch die Kaiserstatue vom Burggarten in den Skulpturengarten stellen, Goethe und Schiller. Vielleicht sogar Maria-Theresia.

Sie müssten demnach auch für die Umbenennung aller problematischer Straßennamen sein. Derzeit gibt es ja nur Zusatztafeln.

Auf jeden Fall. Die Kommission einzurichten und Tafeln anzubringen, war ein guter, erster Schritt. Aber das Argument, der Verwaltungsaufwand für eine Adressänderung sei zu groß, ist in der digitalisierten Welt nicht mehr zeitgemäß. Man kann ja eine Übergangsfrist einziehen.

Bürgermeister Michael Ludwig hält sich aus der Debatte bisher raus. Woran liegt das?

Ich denke, er will es sich nicht mit der ÖVP verscherzen und damit eine rot-schwarze Annäherung gefährden.

Kommentare