Die Lobau droht auf Grund zu laufen

Für den Schlammpeitzger ist es wahrscheinlich schon zu spät. Vor einigen Jahren konnte man die in Kleingewässern lebende Fischart noch in der Lobau sichten. (Wenn man wusste, wo man suchen muss.) Nun ist die Stelle ausgetrocknet.

„Keiner weiß, ob es den Schlammpeitzger noch gibt“, sagt Werner Lazowski. Er ist einer der führenden Auen-Vegetationskundler Österreichs. Und er engagiert sich gemeinsam mit anderen Experten, damit den Moorfrosch oder Fischarten wie Moderlieschen und Bitterling nicht bald dasselbe Schicksal wie den Schlammpeitzger ereilt.

Lazowskis Mitstreiter: der Dokumentarfilmer Manfred Christ, der Journalist Robert Poth und Helmut Sattmann, früherer Abteilungsleiter im Naturhistorischen Museum.

Ihr Unterfangen ist komplex: Immerhin geht es um Millionen-Investitionen, mögliche Verstöße gegen EU-Recht und mysteriöse Keller.

Der Schlammpeitzger lebt in beschaulichen Kleingewässern.

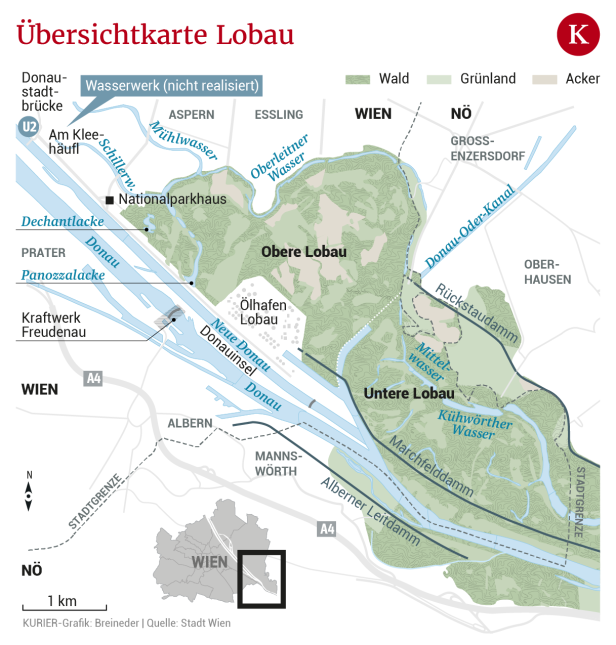

Hintergrund von all dem: Die Lobau, Teil des Nationalparks Donau-Auen in und am Rande der Donaustadt, verlandet. In der Unteren Lobau etwa schrumpft die Wasserfläche laut Studien pro Jahr um 0,2 bis 3,5 Prozent.

Stadt kennt Problem

Das hat damit zu tun, dass die Lobau durch die Donauregulierung vom Hauptstrom abgeschnitten wurde. Die Folge: Der Grundwasserspiegel sinkt, der Auwald trocknet aus. Dadurch gehen Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. „Die Lobau stirbt unter unseren Händen weg“, sagt Dokumentarfilmer Christ.

Der Moorfrosch lebt in der Lobau - noch.

Der Stadt Wien ist das alles übrigens wohlbekannt: Über die Untere Lobau heißt es in einem Bericht der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) aus dem Jahr 2015: „Durch die zunehmende Verlandung wird sich die Untere Lobau noch weiter vom Leitbild einer dynamischen Au entfernen.“

Das klingt bedenklich – auch, weil sich die Stadt verpflichtet hat, die „für dieses Gebiet repräsentativen Landschaftstypen sowie die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume zu bewahren“. Exakt so steht es im Gesetzestext zur „Errichtung und Erhaltung“ des Nationalparks Donau-Auen.

Und sinngemäß ist das auch in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union zu lesen. Sie gilt für Natura-2000-Gebiete – und ein solches ist die Lobau. Das heißt: Handelt die Stadt nicht, verstößt sie gegen geltendes (EU-)Recht.

ÖVP stellt Anfragen

Das ruft neben den Experten jetzt auch die Wiener ÖVP auf den Plan – und zwar auf zwei Ebenen. Die Stadt und allen voran die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) ignoriere das Problem, sagt die türkise Gemeinderätin Caroline Hungerländer. „Die Verlandung sollte Chefsache werden. Bürgermeister Ludwig muss aktiv werden“.

Hungerländer hat nun drei umfangreiche Anfragen an die Stadt gestellt.

Jagdrevier

Bis ins 19. Jahrhundert war die Lobau Jagdrevier des kaiserlichen Hofes. Seit den 1920er-Jahren sind die Altarme in dem Gebiet ein beliebter Treffpunkt für Anhänger der Freikörperkultur. Im Jahr 1966 wurde die Lobau zum Nationalpark erklärt.

Fauna und Flora

Auf einer Fläche von 2.300 Hektar sind 800 Pflanzen-, 30 Säugetier- und 100 Brutvogelarten zu finden. Zudem leben in der Lobau 8 Reptilien-, 13 Amphibien- und 60 Fischarten. Die Lobau liegt in einem der trockensten Gebiete Österreichs: Der Niederschlag beträgt jährlich zwischen 500 und 700 Millimeter.

Großprojekt

Aktuell wird vor Gericht um den geplanten Lobautunnel gestritten: Er soll von Schwechat (auf Höhe des Ölhafens) unter der Lobau nach Groß Enzersdorf führen. Eine Entscheidung soll 2021 fallen.

Druck machen auch Hungerländers Parteikollegen im 22. Bezirk: Sie haben im Bezirksparlament einen Antrag eingebracht, in dem sie „konkrete Maßnahmen“ gegen das Verlanden und Beratungen mit dem Magistrat fordern. Der Umweltausschuss im Bezirk wird den Antrag nächste Woche behandeln.

Die Lobau ist also in massiver Gefahr. Doch warum speist die Stadt nicht einfach mehr Wasser in den bedrohten Nationalpark?

Immerhin gibt es in unmittelbarer Nähe ja genug davon: in der Alten Donau, der Neuen Donau und im Hauptstrom. Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welchen Teil der Lobau man anschaut: die Untere oder die Obere.

In der Oberen Lobau wird zwar Wasser eingespeist – konkret über das Mühlwasser aus der Alten und aus der Neuen Donau. Die Menge sei aber viel zu gering, sagen die Experten.

Laut Stadt sind 500 Liter pro Sekunde möglich. Die tatsächliche Menge liege im langjährigen Schnitt nur bei 200 bis 350 Litern, monieren die Fachleute.

Ominöse Keller

Der Grund dafür seien Keller von Wohnhäusern in der Umgebung, die bei höheren Wasserständen durchnässt werden könnten (bzw. das bei Versuchen in den 90ern tatsächlich wurden), argumentiert die Stadt.

Die Experten bezweifeln allerdings, dass diese Keller existieren: „Die Stadt sagt uns immerhin nicht, wo die Keller sind und um wie viele es konkret geht.“

Auch auf KURIER-Anfrage verrät die MA 45 die konkreten Standorte nicht. Die Lage der erhobenen Keller sei aber in einem wasserrechtlichen Einreichprojekt aus dem Jahr 2004 dokumentiert worden, heißt es.

Überhaupt ignoriere man die Verlandung der Lobau keineswegs: „Wir arbeiten seit vielen Jahren an diesem Thema, es ist jedoch ein komplexes.“

Vergessenes Wasserwerk

In der Unteren Lobau wiederum scheitert eine bessere Wasserversorgung daran, dass das einst geplante Wasserwerk Kleehäufel unweit des Knoten Kaisermühlen nicht gebaut wurde, kritisieren die Experten.

Die Pläne dafür waren schon recht konkret: Die Stadt veranstaltete einen Architekturwettbewerb, ab 2004 sollte das Wasserwerk gebaut werden. 90 Millionen Euro wollte man investieren.

Für den Nationalpark ist die Wasseraufbereitungsanlage wichtig, die mit diesem Wasserwerk errichtet worden wäre. In der Au gibt es nämlich Brunnen für die Trinkwasserversorgung der Stadt.

Sollte Wasser aus der Donau in die Untere Lobau eingeleitet werden, könnten diese Brunnen verunreinigt werden. Das ist, sagen die Experten, zumindest die Sorge der Stadt.

Würde das Wasser aus den Lobau-Brunnen erst über eine Aufbereitungsanlage laufen, bevor es in die Leitungen kommt, stünde einer Speisung aus der Donau nichts mehr im Wege.

Projekt eingereicht

Trotzdem will die Stadt nun versuchen, gegenzusteuern. Bei den zuständigen Behörden sei bereits ein Projekt zur Versorgung über die Panozzalacke eingereicht worden, so die MA 45. Die Genehmigungen sollen spätestens nächstes Jahr vorliegen, im Winter könnten dann die Bauarbeiten starten: „Dadurch werden ökologische Verbesserungen erricht.“

Für den Schlammpeitzger und den Moorfrosch bleibt zu hoffen, dass diese nicht zu spät kommen.

Kommentare