Der Bezirk, der nicht ganz zu Wien gehört

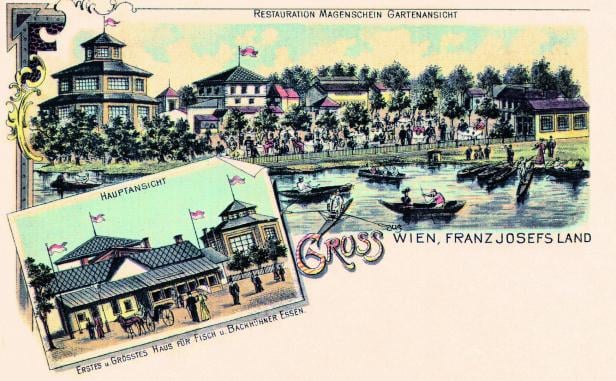

Wer Ende des 19. Jahrhunderts das Franz-Josefs-Land besuchen wollte, musste sich dafür nicht ins Nordpolarmeer aufmachen. Es genügte ein Ausflug ans Kaiserwasser in der heutigen Donaustadt. Dort hatte ein findiger Wirt seinem Gasthaus den Namen der frostigen Inselgruppe gegeben, die 1873 im Zuge der berühmten Payer-Weyprecht-Expedition entdeckt worden war. Bald hieß das ganze Augebiet rund um die Kagraner Brücke Franz-Josefs-Land, zu dem auch andere Wirtshäuser („Nordpol“, „Nordlicht“) und ein kleiner Vergnügungspark gehörten.

Das ist nur eine der vielen kleinen zum Teil bereits längst vergessenen Attraktionen, die einst im 22. Bezirk zu finden waren. Die beiden Historiker Gabriele Dorffner und Matthias Marschik haben sie für einen neuen Bildband zusammengetragen.

Gabriele Dorffner, Matthias Marschik, Donaustädter Attraktionen, Edition Winkler Hermaden, 112 Seiten, 18,90 €

„Wir wollten nicht eine Sammlung der üblichen Postkarten-Motive erstellen“, sagt Marschik. „Vielmehr möchten wir zeigen, dass die Donaustadt interessante Sehenswürdigkeiten beherbergt, auch wenn dazu kein Stephansdom gehört.“

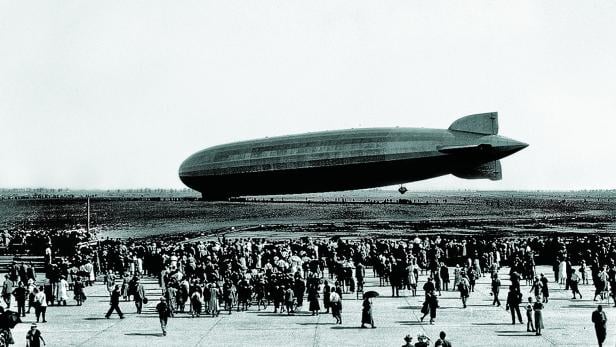

Wie etwa Aspern mit seiner wechselvollen Geschichte: Am Schauplatz des Sieges der Österreicher über Napoleon 1809 entstand viele Jahre später der wichtigste Flugplatz des Landes, der auch als Rennstrecke benutzt wurde. Heute befindet sich hier das größte Stadtentwicklungsgebiet Wiens – die Seestadt.

Acht Dörfer

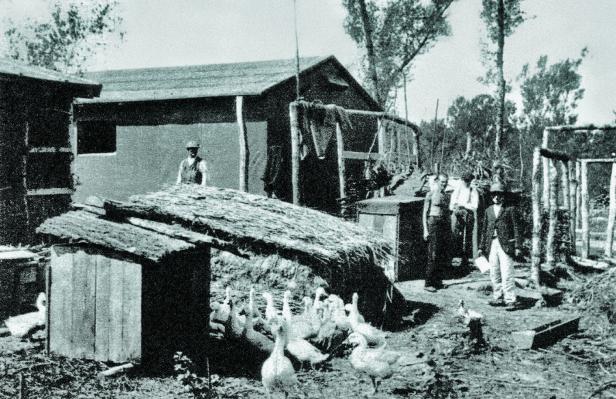

Wie im Donaustädter Wappen ersichtlich, ist Aspern nur einer von acht Bezirksteilen. Jedem ist im Buch ein Kapitel gewidmet. Einst waren die Grätzel kleine Dörfer im sehr landwirtschaftlich geprägten Gebiet nordöstlich der Donau, das früher als die „Kornkammer Wiens“ bezeichnet wurde. Nur sehr langsam verschmolzen die kleinen Ortschaften wie Aspern, Essling oder Kagran zu einer Einheit. Wenn überhaupt: Denn auch heute noch werde sich ein Bewohner der Seestadt eher als Asperner denn als Donaustädter sehen, ist Historiker Marschik überzeugt.

Breitenlee: Getreideernte mit dampfbetriebener Dreschmaschine

Das gilt im Großen genauso wie im Kleinen: „Ähnlich wie Floridsdorf ist auch die Donaustadt nie wirklich mit Wien zusammengewachsen“, lautet der provokante Befund Marschiks, der selbst aus dem 21. Bezirk stammt. „Auch wenn man seit 120 Jahren versucht, die etwas verächtlich als ‚Transdanubien‘ bezeichnete Gegend besser mit der Stadt zu verbinden. Sei es mit dem Bau der Reichsbrücke, sei es mit Festwochen-Produktionen, die man zuletzt bewusst in diese Bezirke verlegt hatte.“ All das habe laut Marschik aber nur begrenzt gefruchtet. In den Köpfen der Innenstadt-Bewohner herrsche immer noch das Bild von den „Flächenbezirken“ vor, die ewig weit draußen gelegen sind und bestenfalls als Schlafstädte dienen.

Liebe oder Abneigung

„Ein wenig ist es wie mit Rapid“, sagt der Historiker. „Man liebt oder hasst den ‚Bauernbezirk‘ Donaustadt oder den ‚Arbeiterbezirk‘ Floridsdorf, auch wenn diese Klischees längst überholt sind. Kaum jemand wird ihnen gegenüber neutral eingestellt sein, wie das bei anderen Bezirken selbstverständlich ist.“

Siedler in der Lobau (um 1927)

Marschik ist überzeugt, dass die Gegensätze zwischen Transdanubien und dem Rest der Stadt wohl noch länger bestehen werden. „Vielleicht verschwinden sie ja, wenn wie geplant Straßenbahnen nach Niederösterreich fahren. „Dann wird möglicherweise Groß-Enzersdorf die neue Donaustadt.“

Bezirksteile

Den Kern des heutigen 22. Bezirks bilden die historischen Ortschaften Kaisermühlen, Kagran, Stadlau, Hirschstetten, Aspern, Essling, Süßenbrunn und Breitenlee sowie das Auengebiet der Lobau

Geschichte

Der Großteil der heutigen Donaustadt wurde 1904 eingemeindet, damals aber noch als Teil des 21. Bezirks Floridsdorf. Im „Groß-Wien“ der NS-Zeit wurden große Teile des Gebiets dem neuen 22. Bezirk Groß-Enzersdorf zugeschlagen. Erst 1954 entstand die Donaustadt (bzw. der 22. Bezirk) in ihrer heutigen Form

198.806 Einwohner

zählt die Donaustadt heute. Nur Favoriten hat noch mehr Einwohner (210.573). Dafür hat kein Bezirk ein stärkeres Bevölkerungswachstum. Gleichzeitig hat der Bezirk noch seinen ländlichen Charakter erhalten. Die Bevölkerungsdichte liegt aktuell bei 1.944 Einwohnern/km². Nur Hietzing ist noch dünner besiedelt (1.430 Einwohner/km²). Bei der Fläche (102,29 km²) ist die Donaustadt hingegen wieder auf Platz eins. Sie nimmt fast ein Viertel der Wiener Gesamtfläche ein

Kommentare