Depression, Einsamkeit: Wie Jugendliche die Pandemie erlebten

„Es ist von heute auf morgen gekommen. Mir war übel, ich habe Schüttelfrost und einen Kreislaufzusammenbruch gehabt“, erzählt Caro. Heute ist die 20-Jährige eine fröhliche, gesprächige junge Frau. Doch während der Corona-Zeit litt sie an Ängsten und Panikattacken. Sie konnte kaum außer Haus gehen, auch zum Unterricht schaffte sie es nicht mehr. Kurz vor der Matura schied sie aus der Schule aus.

Man spricht viel über sie, aber selten mit ihnen: Gerade Jugendlichen machte die Corona-Krise zu schaffen. Manche entwickelten Angststörungen und Depressionen, sie konnten nicht mehr zur Schule oder in die Lehre gehen. Doch ihre Probleme wurden nicht immer ernst genommen: Zur Perspektivenlosigkeit und zur Sorge, „versagt“ zu haben, kam der Vorwurf, „faul“ oder „bequem“ zu sein.

Drei Jugendliche treten Vorurteilen entgegen

Der KURIER traf drei junge Menschen, die über ihre Erfahrungen sprechen möchten, um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen: mit der 20-jährigen Caro, der 17-jährigen Emi und mit Paula, 16 Jahre, die sich als non-binär definiert und daher Fynn genannt und mit männlichem Pronomen angesprochen werden möchte.

Da war etwa das Homeschooling. „Klar, am Anfang hieß es: Hihihi, wir müssen nicht in die Schule“, erzählt Fynn. Doch ein Unterricht via Laptop ist nicht dasselbe wie im Klassenzimmer: „Die Lehrer kannten sich mit der Technik nicht aus und haben nicht einmal mitbekommen, wenn Schüler sie stummgeschaltet haben“, sagt Fynn. Aber auch viele Schüler, wie etwa Emi, waren mit dem Homeschooling überfordert: „Vor Corona habe ich gute Noten gehabt. Aber da bin einfach nicht mehr mitgekommen.“

Tagesstruktur und der Kontakt zu Freunden ging verloren

Schnell ging eine regelmäßige Tagesstruktur verloren. In den Nachrichten dominierten Hiobsbotschaften von Sterbenden und Lockdowns, Kontakt zu Gleichaltrigen war nur noch sporadisch möglich. Und das in einer Lebensphase, in der man guter Freude und des Mitgefühls anderer bedürfte.

Caro litt damals immer stärker unter Ängsten: „Ich habe kaum in den Supermarkt gehen können. Beim Gedanken, in die Schule zu gehen, wurde mir schlecht.“ Auch Emi und Fynn erlebten diese Zeit ähnlich, alle schieden schließlich aus ihren jeweiligen Schulen aus.

➤ Mehr lesen - und hören: "Ich weiß, wie es ist ...": Der KURIER-Podcast, der das Tabu Psyche bricht

Besonders schwer treffen derlei Krisen freilich jene, die ohnehin vorbelastet sind: Emi, die von Gewalterlebnissen in ihrer Kindheit traumatisiert war, hatte während der Corona-Zeit das Gefühl, jeglichen Rückhalt verloren zu haben. „Ich bin wochenlang nur im Bett gelegen, habe kaum gegessen“, erzählt sie. „Und auch mein Vater hat mich nicht ernst genommen. Er hat gesagt, schuld daran sind die Pubertät, die Handys und die sozialen Medien.“

Von gesellschaftspolitischen Debatten bis zu bürokratischen Ärgernissen: In der neuen KURIER-Serie „Was Österreich bewegt“ werden Themen beleuchtet, über die am Stammtisch oder auf der Straße diskutiert wird – und das immer mithilfe von Gesprächen mit Menschen, die von dem jeweiligen Thema betroffen sind oder Erfahrungen damit haben.

➤ Mehr aus der Serie "Was Österreich bewegt": Abtreibungen: Verhärtete Fronten und die Frauen dazwischen

Quälend war für alle drei außerdem, dass sie lange selbst nicht wussten, was mit ihnen los war: Denn dass hinter Symptomen wie Kreislaufproblemen, Zittern und Übelkeit eigentlich eine Angststörung und Depression steckte, wurde auch von Fachleuten lange nicht erkannt. Es waren Monate, teils sogar Jahre, in denen sie von Arzt zu Arzt pilgerten, bis sie endlich die richtige Diagnose und Behandlung erhielten.

Es gibt viele Vorurteile über psychische Erkrankungen

Heute geht es allen dreien wieder gut, sie sind gesprächig und voller Tatendrang – und sie möchten ihre gesundheitlichen Probleme thematisieren, um sie zu enttabuisieren. „Man wird ja von manchen behandelt, als wäre man zurückgeblieben“, bringt es Emi auf den Punkt. Oder man werde zu Unrecht als faul abgestempelt. „Keiner sagt: Wow, geil, ich sitze jetzt einfach ein Jahr Zuhause und mache gar nichts. Keiner würde sich das freiwillig aussuchen“, betont Fynn. Es gebe so viele Vorurteile, gerade was die psychische Gesundheit anbelange: „Dabei sagst du ja auch nicht zu einem Gelähmten, dass er faul ist.“

Nun sind sie auf dem Weg in einen geregelten Alltag, mehrmals pro Woche besuchen sie Kurse in der Beratungsstelle Sprungbrett in Wien (siehe unten). Der größte Erfolg sei, „einfach wieder einen normalen Tag zu haben“, sagt Fynn. „Aufstehen, essen, schminken, herkommen“, fasst Emi zusammen. Von den Trainern werde man ernst genommen und bestärkt, das gebe auch im Alltag Kraft: „Letztens war ich einkaufen, mit dem Hund draußen, habe geputzt und gekocht. Ich habe fast geweint vor Freude.“

Die Genesung braucht Zeit

Und sie haben wieder Zukunftspläne: Fynn will später einmal Dokumentation drehen, Caro eine Lehre zur Medienfachfrau absolvieren. Und Emi möchte eine Schule für Menschen mit Behinderung eröffnen.

Jedenfalls wollen sie anderen Mut zusprechen, sich für eine Erkrankung nicht zu schämen. Für die Genesung müsse man sich die Zeit nehmen, die man brauche, sagt Caro: „Auch Blumen wachsen unterschiedlich schnell.“

➤ Mehr lesen: Warum viele Jugendliche weder arbeiten noch eine Ausbildung machen

Expertin: "Vor allem junge Frauen leiden an Folgen der Pandemie"

Seit mehr als 35 Jahren werden beim Verein Sprungbrett in Wien junge Frauen sowie nicht-binäre Jugendliche betreut: Vorrangig geht es um das Finden einer Ausbildung oder eines passenden Jobs. In Kursen lernen die jungen Frauen etwa, wieder eine volle Arbeitswoche durchzuhalten, verlässlich zu erscheinen und Arbeitsaufträge zu erfüllen (Infos unter sprungbrett.or.at).

Mehr als 13.000 junge Frauen im Alter von elf bis 25 Jahren werden hier pro Jahr im Schnitt betreut. In den Beratungsgesprächen merke man die Nachwirkungen der Corona-Krise noch deutlich, berichtet Martina Fürpass, Geschäftsführerin von Sprungbrett.

Martina Fürpass leitet die Beratungsstelle Sprungbrett.

Zwar gebe es keine konkreten Zahlen, wie viele Jugendliche in dieser Zeit an Depressionen erkrankt sind. „Wir beobachten aber schon, dass gerade Mädchen sehr unter der Krise gelitten haben. In unserer Beobachtung sogar mehr als die Burschen – vielleicht, weil sich die Buben weniger an die Regeln gehalten haben.“ Jedenfalls sei die Nachfrage nach kostenloser psychologischer Unterstützung seit Corona deutlich gestiegen.

Mädchen aus allen Schichten sind davon betroffen

Freilich seien Mädchen aus sozial schwachen Familien verstärkt betroffen gewesen: Kleine Wohnungen, kein Laptop oder schlechtes WLAN behinderten beim Homeschooling. Zudem mussten Töchter in Familien mit Migrationshintergrund teils auf jüngere Geschwister aufpassen oder die Eltern zu Amtswegen begleiten. „Es waren aber auch Mädchen aus Familien mit stabilem Hintergrund betroffen“, fügt Fürpass hinzu.

Auch Marius Wilk, Arbeitsmarktexperte vom AMS, bestätigt, dass Corona bei Jungen Wissenslücken hinterlassen hat: „Manche konnten beim Homeschooling nicht mithalten. Manchen fehlte vielleicht die Motivation, andere hatten nicht die technischen Möglichkeiten. Die Struktur des Alltags war neu, und auch die Konzentration ist beim Distance Learning eine andere.“

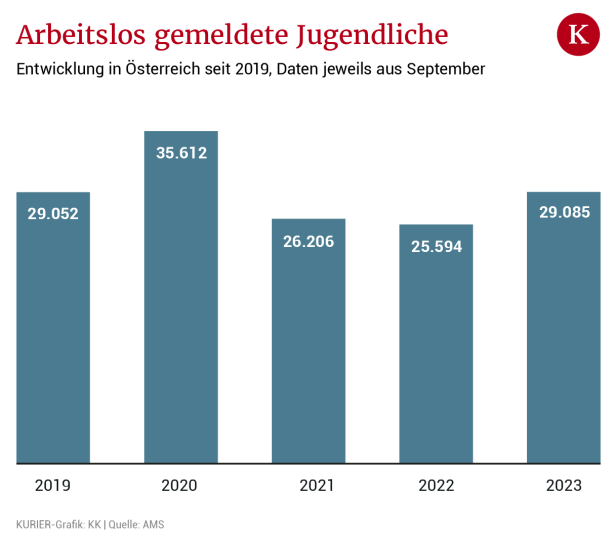

Was die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen betrifft, so liegt diese übrigens mittlerweile wieder auf dem Niveau wie vor Corona (s. Grafik). Zu Beginn von Corona war sie stark angestiegen, da es weniger verfügbare Stellen gab. 2022 kam es zu einem starken Wirtschaftswachstum, auch die Zahl der Jugendarbeitslosen sank. „Doch aktuell sehen wir wieder einen Rückgang bei der Zahl der offen Stellen. Das trifft vor allem die Jungen, da es den Eintritt in den Arbeitsmarkt erschwert“, erklärt Wilk.

Kommentare