Mann litt über 600 Tage an Covid: Was die Wissenschaft daraus lernt

Bei einem Niederländer konnte über 600 Tage lang das Coronavirus nachgewiesen werden.

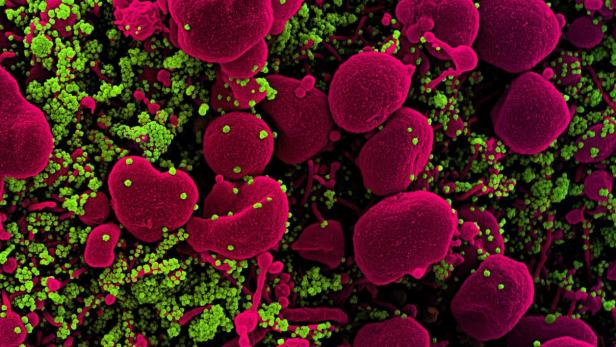

Es ist ein tragischer, für die Forschung aber bedeutsamer Fall: Ein 72 Jahre alter Niederländer infiziert sich im Februar 2022 mit Corona – konkret mit der damals zirkulierenden Omikron-Variante. Er erkrankt schwer, wird in eine Amsterdamer Klinik eingewiesen. Beim Blick in die Krankenakte bietet sich dem Personal eine umfangreiche Geschichte: Unter anderem hatte sich der Mann wegen einer Knochenmarkserkrankung einer Stammzelltransplantation unterziehen müssen. Die folgende Blutkrebserkrankung wurde mit einer Antikörper-Therapie bekämpft, die das Immunsystem schwächt. Der 72-Jährige war mehrfach gegen Corona geimpft, hatte aber nie nennenswerte Abwehrstoffe bilden können.

Virus blieb mehr als 600 Tage im Körper

Nach der Ansteckung konnte die Immunabwehr des Mannes trotz medikamentöser Unterstützung das Coronavirus nicht unschädlich machen.

Es folgte eine langwierige Infektion. Immer wieder zeigte der Patient teils schwere Symptome, die zu Spitalaufenthalten und Isolationsmaßnahmen führten. Am Ende starb er an den Folgen seiner Vorerkrankungen. 613 Tage lang wurde bei ihm eine teils hohe Viruslast nachgewiesen. Es handle sich um die bis dato längste bekannte Covid-Infektion, betont das mit dem Fallbericht betraute Forschungsteam der Universität Amsterdam. Im Detail vorgestellt wird der Bericht Ende April in Barcelona beim ESCMID Global Congress, einem Kongress mit Fokus auf Mikrobiologie und Infektiologie.

Während gesunde, mit SARS-CoV-2 infizierte Patientinnen und Patienten das Virus innerhalb von Tagen bis Wochen besiegen, kann es in immungeschwächten Personen lange zirkulieren und sich dabei beträchtlich verändern, erklärt Molekularimmunologe Andreas Bergthaler. "Das sind, wie auch im genannten Extremfall, in der Regel Krebs- oder Transplantationspatienten", schildert er. Insbesondere bei Blutkrebs kämen Medikamente zum Einsatz, die für die Immunabwehr wichtige B-Zellen zum Absterben bringen. "Infiziert sich so jemand, besteht die Möglichkeit, dass er das Virus lange nicht loswird, da der Körper kaum Antikörper produzieren kann."

Ein während der Pandemie nicht unwesentliches Phänomen: So wird etwa vermutet, dass die hochinfektiöse Omikron-Variante von einer immungeschwächten Person ausging. "Allerdings wurde der Patient Null nie gefunden", gibt Bergthaler zu bedenken. "Der letzte Beweis, dass ein chronisch infizierter Mensch die Quelle war, wurde nicht erbracht."

Andreas Bergthaler forscht in Wien an der Medizinischen Universität und am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin.

Zeit spielt SARS-CoV-2 in die Hände

Die Amsterdamer Gruppe um Molekularmedizinerin Magda Vergouwe untersuchte die noch zu Lebzeiten des Mannes entnommenen Virusproben genau: Es zeigte sich, dass das Virus in seinem Körper eine beträchtliche Evolution vollführt hatte. Sie gipfelte in einer neuen, stark immunevasiven Corona-Variante – einer Mutation mit Eigenschaften, die es ihr ermöglichen, das Immunsystem zu umgehen und sich im Körper auszubreiten.

Bergthaler, der in Wien an der Medizinischen Universität und am CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin forscht, erinnert sich an einen ähnlichen Fall: "Ende 2020 studierten wir eine infizierte Patientin, die ebenfalls einen Krebs des Blutsystems hatte und deswegen in Behandlung war. Sie trug SARS-CoV-2 sechs Monate lang in sich und war infektiös. In diesem Zeitraum verfolgten wir durch Sequenzierungen Veränderungen im Virusgenom. Erst als die Krebstherapie beendet war, und die körpereigenen Abwehrkräfte sich wieder etablieren konnten, schaffte es das Immunsystem der Patientin das Virus zu besiegen."

Wie bedrohlich sind solche "Langzeitausscheider"? Bergthaler: "Es gab und gibt sicherlich einige Personen, in denen das Virus Mutationen ansammelt. Dennoch ist die Infektionslage aktuell relativ stabil." Bergthaler berichtet etwa von einem Kollegen aus den USA, der im Abwasser Ohios schon länger eine bizarre Kombination aus Mutationen verfolgt und davon ausgeht, dass sie auf einen einzelnen Langzeitinfizierten zurückgehen. "Die Frage ist, ob ein solches Virus verbesserte Immunfluchteigenschaften entwickelt hat und Bedingungen zur Verbreitung findet." In Anbetracht der Variantenentwicklung der vergangenen Jahre sei davon auszugehen, "dass so eine Konstellation eher selten vorkommt".

Kommentare