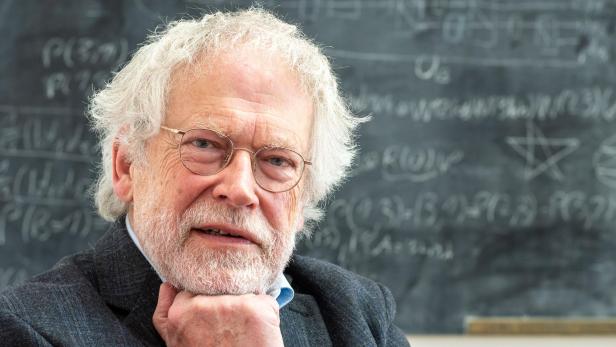

"Wir sind Nobelpreis": Was der "Zeilinger-Effekt" wirklich brachte

Quantenphysiker Anton Zeilinger erhielt als vierter Österreicher einen Physik-Nobelpreis.

Am 4. Oktober vor einem Jahr wurde Anton Zeilinger der Physik-Nobelpreis 2022 zuerkannt, unter anderem "für Experimente mit verschränkten Photonen". Nach 50 Jahren – zuletzt wurde Konrad Lorenz ausgezeichnet – wurde mit Zeilinger erstmals wieder einem Österreicher für seine wissenschaftliche Forschung die hochangesehene Ehrung zugesprochen. Von einem Nobelpreis versprach man sich in der Vergangenheit viel Auftrieb für die heimische Wissenschaft und Forschung. Doch welchen Effekt hatte er wirklich?

Zeilinger selbst freut sich über die Folgen seiner Auszeichnung. "Es haben sich die Dinge mehr geändert, als ich erwartet habe. Ich will das nicht bewerten, es ist einfach so", erzählte er in einem Gespräch mit der APA. Er werde sehr häufig auf der Straße erkannt, bekomme viele Einladungen – in Schulen bis hin zu internationalen Veranstaltungen. Besonderes Highlight sei die Nobelpreis-Zeremonie in Stockholm im Dezember gewesen.

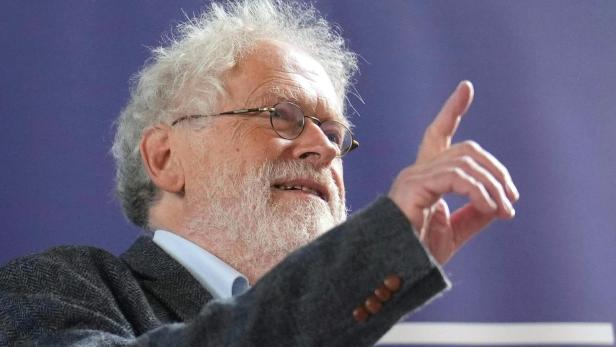

"In Erinnerung geblieben ist mir auch die Begegnung mit dem US-amerikanischen Chemie-Nobelpreisträger Barry Sharpless, der 2022 seinen zweiten Nobelpreis bekommen hat. Als ich ihn fragte, was sein Geheimnis sei, sagte er, dass er nie für Forschungsgelder angesucht habe. Er hat also keine Zeit damit vertan, Anträge (für Forschungsförderung, Anm.) zu schreiben. Da sollte man doch glauben, dass Förderinstitutionen darauf in irgendeiner Form reagieren", sagte der 78-jährige. Solche Anträge würden "immer komplexer, da gibt es immer mehr Bürokratie. Ich verstehe das nicht: Jeder klagt über die immer schlimmer werdende Bürokratie, aber es passiert nichts."

➤ Mehr lesen: Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger: "Ich mache das nur aus Neugier"

1895 unterzeichnete der schwedische Chemiker Alfred Nobel, Erfinder des Dynamits, sein Testament und spendete den Großteil seines Vermögens für eine Reihe von Preisen.

Zwischen 1901 und 2022 erhielten 959 Einzelpersonen und 30 Organisationen die höchste wissenschaftliche Auszeichnung. Vor dem 77-jährigen Innviertler Anton Zeilinger wurden nur vier österreichische Physiker mit den Nobelpreis bedacht.

Mehr Nachfrage fürs Physikstudium

Ein "Zeilinger-Effekt" sei, dass es mehr Interessentinnen und Interessenten für das Physikstudium gebe – der Nobelpreis sei hier Motivation und habe Vorbildwirkung. Kritik äußerte er zum von seiner Auszeichnung angefachten Hype um Quantenphysik – zunehmend werden nun Firmen gegründet, die auf quantenphysikalischen Grundlagen aufbauen. "Ich bin nicht der einzige, der Angst hat, dass sich dieser Quanten-Hype sehr stark reduzieren wird, weil die Erwartungen überzogen sind. Wobei ich nichts gegen die Forschung auf diesem Gebiet sage, die ist nach wie vor spannend."

➤ Mehr lesen: Nobelpreisträger Zeilinger: „Ich wollte nie Mainstream machen"

Was Expertinnen und Experten zum "Zeilinger-Effekt" sagen

Bildungsminister Martin Polaschek sieht positive Effekt für die österreichische Wissenschaft. Durch den Nobelpreis sei sie "weiter ins Zentrum des öffentlichen Bewusstsein gerückt“ und habe „wieder das Hoch erlebt, das sie verdient hat.“

Polascheks Ministervorgänger und nunmehriger Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Heinz Faßmann, sieht den "Zeilinger-Effekt" zweischneidig. Österreich sei zwar stolz auf "seinen" Preisträger. Gehe es jedoch an die aktuell laufenden Budgetverhandlungen für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, spüre man wenig Rückenwind. "Die Sonntagsreden sind am Montag schon wieder vergessen und Knausrigkeit ist die dominante Eigenschaft der Finanzverhandler. Aber vielleicht sehe ich das zu pessimistisch und der Finanzminister legt im Oktober die Weichen für die weitere Forschung auf Nobelpreisniveau - die Hoffnung gebe ich nicht auf", sagte Faßmann. Ohne entsprechende Budgets gebe es "keine Förderung für 'spinnerte Ideen', die zu bahnbrechenden Forschungsprojekten wurden und sehr wahrscheinlich auch keinen Nobelpreisträger Anton Zeilinger".

Mit dem Physiknobelpreisträger Anton Zeilinger sind 19 Nobelpreisträger innerhalb der Grenzen des heutigen Österreichs geboren bzw. insgesamt 32 in einem Gebiet, das zum Zeitpunkt ihrer Geburt zu Österreich gehörte. Sieben Nobelpreisträger waren zum Zeitpunkt der Preisverleihung an einer österreichischen Uni bzw. Forschungseinrichtung tätig.

Im Gebiet des heutigen Österreich wurden neben Zeilinger, der 1945 in Ried im Innkreis/OÖ geboren wurde, folgende Personen Preisträger:

Physik-Nobelpreis

- Erwin Schrödinger (1887 in Wien/Nobelpreis 1933)

- Viktor F. Hess (1883 in Peggau/1936)

- Wolfgang Pauli (1900 in Wien/1945)

Chemie-Nobelpreis

- Richard Kuhn (1900 in Wien/1938)

- Max F. Perutz (1914 in Wien/1962)

- Walter Kohn (1923 in Wien/1998)

- Richard Zsigmondy (1865 in Wien/1925)

- Martin Karplus (1939 in Wien/2013)

Medizin-Nobelpreis

- Robert Barany (1876 in Wien/1914)

- Julius Wagner-Jauregg (1857 in Wels/1927)

- Karl Landsteiner (1868 in Wien/1930)

- Karl von Frisch (1886 in Wien/1973)

- Konrad Lorenz (1903 in Wien/1973)

- Eric Kandel (1929 in Wien/2000)

Literatur-Nobelpreis

- Elfriede Jelinek (1946 in Mürzzuschlag/2004)

- Peter Handke (1942 in Griffen/2019)

Friedensnobelpreis

- Alfred Fried (1864 in Wien/1911)

Wirtschaftsnobelpreis

- Friedrich August von Hayek (1899 in Wien/1974)

Dazu kommen noch Preisträger wie Bertha von Suttner (geboren 1843 in Prag, Friedensnobelpreis 1905) oder Fritz Pregl (geboren 1869 in Laibach; Chemie-Nobelpreis 1923), die aufgrund ihres Tätigkeitsschwerpunkts traditionell zwar als "österreichische Nobelpreisträger" gesehen werden, deren Geburtsort aber "nur" im Gebiet der damaligen Donaumonarchie lag.

Für die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny hat die Auszeichnung "bestätigt, was die Scientific Community seit langem wusste, nämlich, dass die Quantenphysik in Wien und Innsbruck zur Weltklasse gehört". Die breitere Bevölkerung habe den "Nobelpreis mit mehr oder weniger Stolz zur Kenntnis genommen, ansonsten hat sich nicht viel geändert". Dass das Wissenschafts-Desinteresse hierzulande weit verbreitet ist, zeige sich immer wieder. Ob Zeilinger, "der ein ausgezeichneter Kommunikator ist", alleine einen anhalten positiven Effekt erzielen kann, sei fraglich.

Vielmehr sei Wissenschaft wie Sport, "sie muss Breitenwirksamkeit erzeugen, Faszination, Interesse, Zugang zu einer anderen Welt als die, die wir im Alltag erleben. Außerdem, wie im Sport, muss gezielt Nachwuchsförderung betrieben werden". Hier müssten einschlägige Programme mit Politik- und Hochschul-Unterstützung erfolgreich laufen "und die Medien und Schulen mitspielen", so die frühere Präsidentin des Europäischen Forschungsrates (ERC): "Die Wissenschaft selbst muss mehr und besser vermitteln, wie sie arbeitet, also den Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens in den Mittelpunkt stellen und nicht nur das Ergebnis und das fertige Produkt."

Der Rektor der Universität Wien, Sebastian Schütze, attestiert der Wissenschaft, dass ihr nach der Auszeichnung Zeilingers "an sich mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit" zukomme. Was dies längerfristig bewirkt, werde sich aber "nicht so unmittelbar und vor allem nicht so schnell" zeigen, so Schütze, der "das allgemeine Vertrauen in die Wissenschaft durch den Nobelpreis weiter gestärkt" sieht. Um den Forschungsstandort voranzubringen, brauche es jedoch "von Seiten der Politik bei den kommenden Leistungsvereinbarungen 2025 bis 2027 (für die Universitäten; Anm.) mutige Investitionen in die Spitzenforschung".

Für den Chef des Wissenschaftsfonds FWF, Christof Gattringer, gibt es durch den Preis "womöglich einen Verstärker-Effekt bei allen, die ohnehin von den Errungenschaften und Vorteilen des wissenschaftlichen Fortschritts überzeugt sind. Ob es eine Meinungsänderung bei grundlegend wissenschaftsskeptischen Menschen gibt, kann ich nicht beurteilen". Der Physiker sieht Österreich trotzdem ein "kleines Stück weit neben der Kultur- und Sportnation in Richtung Wissenschaftsnation gerückt". Ob sich das in der Forschungsfinanzierung durch die öffentliche Hand niederschlägt, sei offen: "Die Realpolitik ist in der Forschungsfinanzierung dann oft eher ernüchternd im Vergleich zu den Lobeshymnen anlässlich großer wissenschaftlicher Erfolge."

Kommentare