Mythos "Designerbaby": Kommt das Kind auf Bestellung?

Ebnen wir jetzt endgültig dem Designer-Baby den Weg und spielen wir in Bälde Gott, indem wir Augen- und Haarfarbe von Embryonen vorbestimmen? Es sind existenzielle Fragen wie diese, die die Politik zuletzt bewegten. Das "Fortpflanzungsmedizingesetz" sorgte vor allem in der ÖVP für Unruhe. Freitagabend traf sich der Parlamentsklub zur Sondersitzung zum Thema. Da das Gesetz die Auswahl von Embryonen ermöglicht, sprachen Abgeordnete wie Franz-Joseph Huainigg von der "Selektion" unwerten Lebens. Zu Recht? Morgen, Montag, endet die Begutachtungsfrist des Gesetzes. Für den KURIER Anlass, die wichtigsten Fragen zu beantworten.

Warum wird das Fortpflanzungsmedizingesetz insbesondere von Kirchen und Behinderten-Organisationen abgelehnt?

Das Gesetz erlaubt bei der In-vitro-Fertilisation manches, was bis dato in Österreich verboten war. Dazu gehören die Samenspende für lesbische Lebensgemeinschaften und die Spende von Samen oder Eizellen Dritter (siehe auch Artikel unten). Die vehementeste Kritik erfährt die eingeschränkte Zulassung der Präimplantationsdiagnostik, kurz PID.

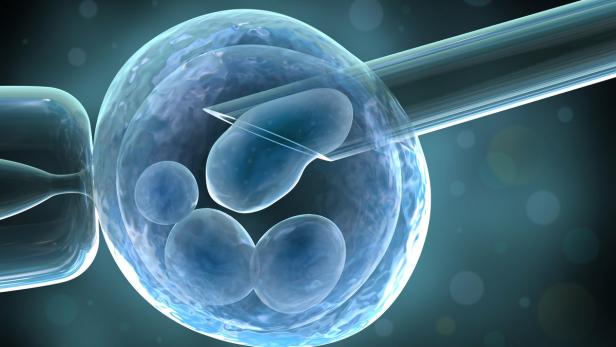

Was ist die Präimplantationsdiagnostik und warum wird sie angefeindet?

Die PID ist eine genetische Untersuchung von wenige Tage alten Embryonen im Reagenzglas, noch bevor diese eingepflanzt werden. Von dem, in der Regel sechs bis zehn Zellen zählenden Embryo werden ein bis zwei Zellen entnommen und untersucht. Embryonen mit schweren Defekten können so ausgesondert werden. Gegner der PID sehen in diesem Vorgang einen Schritt in Richtung "Designerbaby".

Ist die PID ethisch nicht problematisch? – Sie dient doch der Selektion.

Streng genommen stimmt das. Allerdings kann man dies in gleicher Weise über die pränatale Diagnostik sagen. Viele Untersuchungen, die am wachsenden Embryo im Mutterleib gemacht werden, können im schlimmsten Fall zu einer Abtreibung führen. Das stärkste ethische, juristische und logische Argument, die PID gesetzlich zu erlauben, ist folgendes: Mit welchem Recht verbietet man Frauen oder Paaren die Untersuchung eines Embryos in einem sehr niedrigen Entwicklungsstadium, wenn diese Checks später im Mutterleib erlaubt sind? Frauen, die sich eine PID wünschen, sind derzeit de facto zur "Schwangerschaft auf Probe" gezwungen: Ehe sie einen Embryo untersuchen können, müssen sie ihn sich einpflanzen lassen. Ab dann ist eine Abtreibung zulässig – und bei schweren Behinderungen sogar bis kurz vor dem eigentlichen Geburtstermin.

Aber ebnet die PID nicht langfristig den Weg zum Designer-Baby?

Nein. Die medizinisch unterstützte Fortpflanzung bleibt weiter nur legal, wenn eine medizinische Notwendigkeit besteht oder bei einer "normalen" Zeugung die Gefahr der Übertragung einer schweren Krankheit gegeben ist. Bei der PID in Österreich sollen, im Unterschied zu vielen anderen Ländern, vergleichsweise strenge Regeln in Kraft treten: Die PID wird nur erlaubt, um Erbkrankheiten aufzuspüren, die so schwer sind, dass sie die Babys in den meisten Fällen nicht überleben. Kurzum: Es werden mit ihr sehr wahrscheinlich spätere Abtreibungen vermieden. Das Selektieren von Kennzeichen wie Haut- oder Augenfarben, Größe, etc. ist medizinisch vorerst kein Thema, die jetzt theoretisch mögliche Auswahl des Geschlechts (wird z.B. in den USA praktiziert) bleibt hierzulande verboten. Im Übrigen soll die PID nur erlaubt sein, wenn die einzelne Untersuchung von Spermien und Eizellen medizinisch nicht reicht, und wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden: Potenzielle Eltern müssen nachweisen, dass es in der Familie ein erhebliches Risiko für eine schwere Erbkrankheit gibt; oder aber sie haben drei Fehl- oder Totgeburten bzw. drei Fehlversuche einer In-vitro-Fertilisation erlitten. Andernfalls ist eine PID, die zudem von einer Kommission im Einzelfall genehmigt werden muss, verboten.

Was ist mit dem "Social Egg Freezing", der Leihmutterschaft oder Embryonen-Spenden? Sind diese damit auch erlaubt?

Nein. Während US-amerikanische Konzerne Mitarbeiter mit dem "Anreiz" locken, im Sinne einer Karriereplanung für Kosten des Einfrierens von Eizellen aufzukommen (Social Egg Freezing), herrscht hierzulande politischer Konsens, dass dies, wie allfällige Leihmutterschaften oder die Spende von Embryonen, ethisch unerwünscht ist.

Ist Österreich mit dem neuen Gesetz ein liberaler Vorreiter in Europa?

Im Gegenteil. Österreich hinkt der europäischen Entwicklung weit hinterher, selbst katholisch geprägte Staaten wie Spanien oder Italien sind liberaler. Die Ethikkommission drängt seit zehn Jahren auf eine Reform des aus 1992 stammenden Fortpflanzungsgesetzes. Letztlich haben der Verfassungsgerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Österreich mit Entscheidungen dazu de facto gezwungen, das überaltete Gesetz zu novellieren.

Aber besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass die PID einen Dammbruch auslöst bzw. dass sie künftig missbraucht wird?

Das Dammbruch-Argument ("Slippery Slope"-Argument) hat ein Problem: Die genauen Schreckensszenarien, wohin die Zulassung der PID angeblich führt, werden selten konkretisiert und widersprechen den Entwicklungen jener Länder, in denen die PID seit Jahrzehnten legal Anwendung findet. Einer der Vorteile von Österreichs zögerlichem Verhalten bei der Zulassung ist, dass man die Erfahrungen anderer bewerten kann. Hier zeigt sich: Die PID wird im Großteil der Länder dafür genutzt, schwerste Erbkrankheiten auszuschließen. Auch die von Behinderten-Verbänden befürchtete Ent-Solidarisierung mit Behinderten ist so nicht belegbar.

Will die Regierung das umstrittene Gesetz im Eilzugstempo beschließen? Immerhin ist Begutachtungsfrist ausnehmend kurz.

Die Begutachtungsfrist von zwei Wochen ist ein Manko. Justiz- und Gesundheitsministerium argumentieren die Frist damit, dass man seit Jahren eine Reform diskutiere, und dass es aufgrund der Fristenläufe im Parlament nötig sei, das Gesetz so kurz zu begutachten – andernfalls gehe sich das Inkrafttreten mit 1. April 2015 nicht aus. Selbst wenn dies stimmen sollte, ändert das nichts daran, dass die Eile sogar dem Verfassungsdienst missfällt. Die übliche Begutachtungsfrist bei Gesetzen betrage sechs Wochen, sagen die Top-Juristen im Kanzleramt – warum also nicht bei einer derart sensiblen Materie?

Besteht wirklich Bedarf nach diesen spezifischen und sehr teuren Untersuchungen wie der Präimplantationsdiagnostik? Immerhin kostet eine einzige IVF-Behandlung um die 2500 Euro und mehr.

Der Bedarf besteht zunehmend, weil sich die Gesellschaft dramatisch ändert. "Bei jedem vierten Paar gibt es heute Probleme mit der Fruchtbarkeit", sagt Univ.-Prof. Heinz Strohmer, Leiter des Kinderwunschzentrums Goldenes Kreuz. Das liegt an den Samenzellen des Mannes, die durch verschiedene Einflüsse (Umweltschadstoffe, Rauchen, Übergewicht, Stress, etc.) an Qualität einbüßen. Der zweite Grund ist der immer spätere Kinderwunsch. "Ab 33 beginnt die Fruchtbarkeit von Frauen zu sinken", so Strohmer. 1985 lag das Durchschnittsalter einer Frau bei der ersten Geburt bei 24, 2013 hingegen bereits bei 29 Jahren.

Künstliche Befruchtung kann freilich keine Wunder wirken: 2013 hat der Staat knapp 7500 In-Vitro-Fertilisationsversuche mit finanziert. Doch nur bei 26 Prozent ging der Kinderwunsch in Erfüllung.

Lesen Sie morgen: Die Experten Heinz Strohmer (Kinderwunschzentrum) und Martina Kronthaler (Aktion-Leben) im KURIER-Streitgespräch

„Sie ist heute wieder ziemlich aktiv.“ Monika legt die Hände auf ihren Bauch, in dem die kleine Tochter boxt: „Am 31.12. ist Geburtstermin. Für meine Frau Karin und mich ist ein gesundes Kind der größte Wunsch.“ Monika und Karin sind ein lesbisches Paar Mitte 30: "Offiziell sind wir verpartnert, wir bezeichnen uns aber als verheiratet."

"Urlaub ist anders"

In Łódź wurden mehrere Eizellen mit dem Samen eines Spenders („uns war nur wichtig, dass der Mann keine Krankheiten hatte“) befruchtet, fünf Tage lang reiften die Embryonen in der Klinik heran. „In dieser Zeit warteten wir im Hotel.“ Dann endlich der erlösende Anruf : „Kommen Sie bitte in die Klinik.“ Zwei Embryonen wurden in die Gebärmutter implantiert. Doch der Versuch blieb ohne Erfolg.

Im April und Juli 2013 unternahmen Monika und Karin einen zweiten und dritten Versuch. Wieder acht Stunden Fahrt, wieder je eine „Urlaubswoche“ für Łódź verbraucht: „Urlaub ist anders. Aber wir konnten froh sein, dass unsere Arbeitgeber so flexibel waren und uns immer ermöglichten, kurzfristig frei zu bekommen.“

Doch in Łódź sollte es nicht klappen.

"Fünfstelliger Betrag"

Heuer im April der zweite Flug nach Sofia: Wieder werden Monika zwei Embryonen eingesetzt – diesmal wird sie ohne Probleme schwanger. „Die wenigsten Menschen können sich vorstellen, wie groß die körperlichen und psychischen Belastungen sind“, sagen die beiden künftigen Mütter. Hinzu kommt, dass alle Behandlungen, Hotelaufenthalte, Autofahren und die Flüge zusammen einen „nicht unbeträchtlichen fünfstelligen Betrag“ ausmachen: „Da bekommt das Wort Wunschkind eine andere Bedeutung.“

Monika und Karin wollen „allen Menschen danke sagen, die uns verstanden und geholfen haben“. Und sie wollen vermitteln, „dass auch wir den ganz natürlichen Wunsch nach einer Familie haben“. Mit dem neuen Gesetz, das dies ab 2015 auch in Österreich ermöglicht, sei „ein Traum wahr geworden.Dadurch fühlen wir uns nicht mehr so als Menschen zweiter Klasse.“ Die Familienplanung des Paares ist noch nicht abgeschlossen: „Für unser zweites Kind müssen wir dann aber nicht mehr ins Ausland fahren.“

Fünf Jahre lang haben Isabella, 43, und ihr Mann Simon, 45, überlegt, ob sie nach Bratislava fahren sollen – für eine Eizellspende. „Ich war unfruchtbar – es war die einzige Möglichkeit zu einer Schwangerschaft“, sagt Isabella. Im Frühjahr 2013 war es dann so weit: In einem Partnerinstitut des Kinderwunschzentrums Goldenes Kreuz wurde eine Eizelle einer Spenderin mit einer Samenzelle von Simon befruchtet. Vor einem Jahr kam Jakob auf die Welt: „Er ist unser Sonnenschein – und er ist zu 100 Prozent mein Kind – schließlich habe ich ihn auf die Welt gebracht. Es waren meine Hormone, mein Immunsystem und mein ganzer Körper, der das ermöglicht hat.Dass die Eizelle nicht von mir stammt, ist deshalb keine Belastung für mich. Das ist kein Thema.“

Symbiose mit dem Embryo

„Drei Viertel aller Paare, die mit eigenen Eizellen nicht schwanger werden, versuchen es mit einer Eizellspende statt ganz auf ein Kind zu verzichten“, sagt Sabine Loimer von der Kinderwunschklinik Dr. Loimer. „Vor zehn Jahren musste man im Ausland bis zu zwei Jahre auf eine Eizellspende warten, heute dauert es maximal zwei bis drei Monate.

„Sobald die Frauen schwanger sind, vergessen sie alle vorhergehenden Strapazen. Sie gehen eine Symbiose mit dem Embryo ein.“ Paare mit Eizellspende erzählen ihren Kinder so gut wie nie, dass ihre Kinder mit Hilfe einer Spende zur Welt kamen, so Loimer.

Nicht so eindeutig ist es bei Franz und Sigrid, beide 45, deren Tochter nach einer Eizellspende – ebenfalls in Bratislava – vor fünf Jahren geboren wurde: „Ich würde gerne als Vater die Spenderin kennenlernen – aber das ist in der Slowakei nicht möglich“, so Franz: „Ob wir unserer Tochter je von der Spende erzählen werden haben wir noch nicht entschieden.“

Kommentare